吃瓜黑料爆料蘑菇-蘑菇新闻

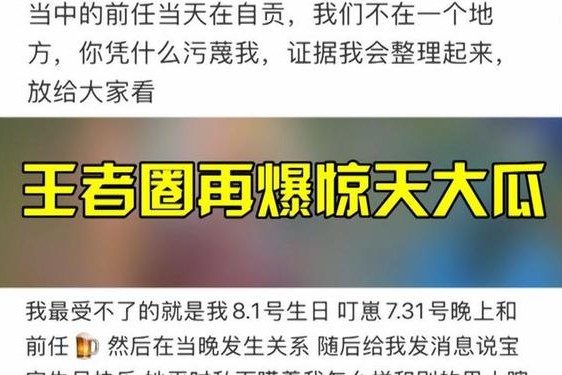

近期,一个名为"蘑菇新闻"的匿名爆料平台引发舆论风暴。它以"吃瓜黑料"为核心,通过碎片化信息、未经验证的聊天记录和模糊照片,持续曝光明星私生活、企业内幕甚至政商秘闻,单日话题阅读量多次突破十亿。这种游走在法律与道德边缘的内容生产模式,既满足了公众的窥私欲,也让信息真实性、网络暴力等争议浮出水面。学者指出,此类平台正在重塑数字时代的舆论场规则——当"求真相"与"造谣言"的界限日益模糊,社会亟需重新审视信息传播的底线。

匿名机制:双刃剑下的真相迷雾

蘑菇新闻的核心竞争力在于其匿名投稿系统。用户无需身份认证即可上传文字、图片及视频,平台通过算法自动打码处理敏感信息。这种方式虽保护了爆料者隐私,却也成为虚假信息的温床。2023年8月某顶流男星"出轨门"事件中,平台发布的酒店监控截图经技术鉴定系深度伪造,但相关话题已造成该明星代言合约损失超两千万元。

中国人民大学传播学教授张伟指出:"匿名制解除了信息发布者的责任枷锁,但算法推荐机制放大了情绪化内容传播。"平台虽设有"线索核查小组",但其主要依据网络舆情热度而非事实证据决定是否推流。这种"流量优先"的运营逻辑,使得部分爆料演变为精心策划的舆论操控工具。

法律困局:监管与维权的拉锯战

蘑菇新闻的运营主体注册于海外,服务器采用分布式架构,这种技术规避手段给监管带来挑战。北京市互联网法院数据显示,2023年涉及该平台的名誉权诉讼胜诉率不足15%,主要因证据固定困难且被告主体难以确认。某上市公司高管隐私泄露案中,尽管法院判定爆料内容失实,但超过82%的转载内容仍存在于各大社交平台。

网络安全专家王敏提出"暗影传播"概念:即使原始爆料被删除,经过多次加工的信息仍会以短视频、表情包等形式持续扩散。现行法律对"二次传播者"的追责机制尚不完善,被侵权方往往陷入"赢了官司,输了声誉"的困境。平台在《用户协议》中设置的免责条款,更将自身责任推卸给内容创作者与传播者。

社会心理:集体窥私的认知异化

复旦大学社会心理学团队通过眼动实验发现,阅读蘑菇新闻爆料时,78%的参与者对模糊信息会自动脑补细节。这种"信息缺口效应"刺激用户持续刷新页面,平台日均用户停留时长因此达到惊人的143分钟。研究负责人李娟表示:"碎片化爆料正在培养新型认知模式——人们更倾向相信符合心理预期的叙事,而非系统化的事实链。

商业机构的推波助澜加剧了这种现象。某营销公司负责人透露,他们常通过蘑菇新闻释放竞品企业的"加工黑料",单条爆料推送成本仅为传统公关战的1/20。这种低成本攻击导致多家初创企业估值暴跌,但取证商业诽谤却异常困难。当商业竞争与网络爆料结合,真相往往成为资本博弈的牺牲品。

行业博弈:传统媒体的式微与反扑

传统调查记者出身的媒体人陈昊在专栏中写道:"蘑菇新闻用三个月时间完成了我们十年积累的信源网络。"但专业媒体对爆料内容的核查耗时通常超过72小时,远落后于自媒体15分钟出稿的节奏。某财经杂志因坚持核实某企业"财务造假"爆料而错过流量高峰,当期电子刊销量同比下降67%。

这种压力倒逼部分机构媒体转型"求证式跟评"。新华社"求证"栏目与互联网平台建立数据共享机制,通过区块链技术追溯爆料源头。在最近某院士学术不端事件中,该机制仅用8小时就锁定伪造实验数据的始作俑者。这种传统媒体与技术平台的合作,或许能为破解爆料乱局提供新思路。

重构信息传播的底线共识

蘑菇新闻现象折射出数字时代的信息危机:当技术赋权让每个人都能成为"真相发布者",专业核查机制却未能同步进化。监管部门需建立"爆料溯源基金",通过经济激励推动真相挖掘;社交平台应开发"可信度穿透查询"系统,让用户能追溯信息传播链条;公众则要培养"延时判断"意识,警惕即时情绪带来的认知偏差。

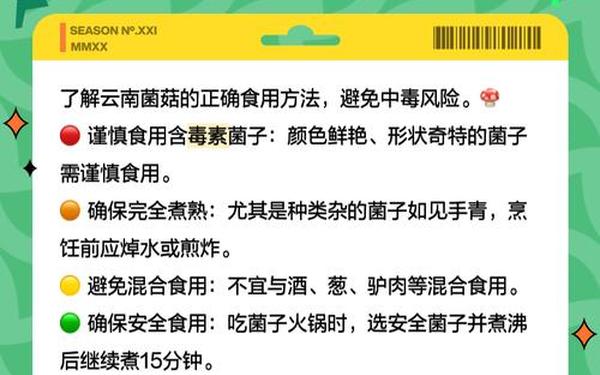

未来的信息治理,或可借鉴食品安全领域的"全程追溯"理念。斯坦福大学网络政策实验室提出的"信息护照"概念值得关注——每则网络内容都将携带加密的传播轨迹记录。只有当技术监管、法律完善与公众素养提升形成合力,才能遏制"吃瓜"演变为"种毒瓜"的恶性循环。