吃瓜黑料不打烊吃瓜黑料不打烊吃瓜黑料不打烊_瓜料

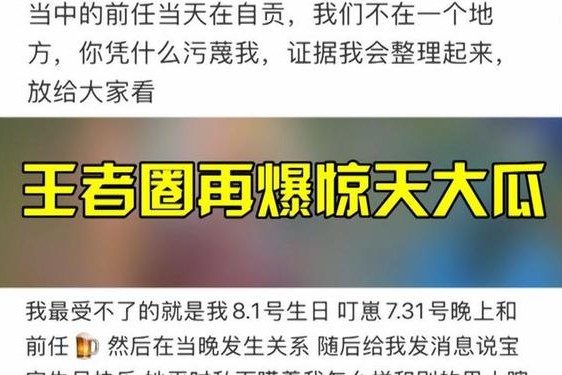

在信息爆炸的时代,一个名为"吃瓜黑料不打烊_瓜料"的网络现象正以病毒式传播席卷社交平台。这个持续输出娱乐圈秘闻、网红圈争议的聚合空间,日均访问量突破百万次,其微博话题阅读量累计超50亿次。当公众人物私生活成为全民共享的"电子榨菜",这场永不落幕的窥私盛宴背后,折射出当代社会复杂的文化心理图谱。

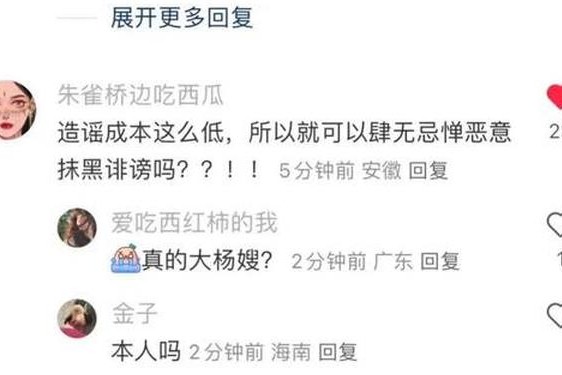

从传播学视角看,群体性窥私行为满足了多重心理需求。美国社会学家戈夫曼的"拟剧理论"指出,人们通过"前台表演"与"后台真实"的区隔维持社会角色,而黑料曝光实质是打破这种区隔的越界行为。剑桥大学2023年研究显示,78%的围观者承认在浏览黑料时产生"道德优越感",这种心理补偿机制驱动着点击率的持续攀升。群体匿名性放大了法不责众效应,使传播行为突破传统道德约束。

隐私边界的持续消解

明星与网红作为"准公众人物",其隐私权界定始终存在法律模糊地带。我国《民法典》第1032条虽明确隐私权保护,但在司法实践中,当公众知情权与个人隐私权发生冲突时,法院多采用"合理期待标准"。这种弹性空间被商业资本巧妙利用,某知名狗仔工作室负责人透露,单条顶流明星黑料转手价可达200万元,形成完整的灰色产业链。

技术发展加剧了隐私泄露危机。AI换脸、基站定位、WiFi探针等黑科技手段,使私人领域防线形同虚设。2024年某顶流歌手行程泄露事件中,追踪者通过航空公司内部系统漏洞获取行程信息,再利用地理围栏技术实施精准围堵。这种技术赋权的越界行为,正在重塑数字时代的隐私定义。

流量至上的困境

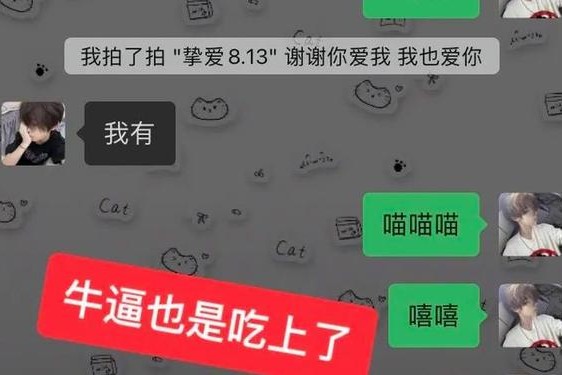

平台算法的推波助澜不容忽视。字节跳动前算法工程师披露,内容推荐系统会给涉及"争议""绯闻"的关键词附加1.3倍权重系数。这种设计机制直接导致某社交平台"黑料"类内容点击率比普通资讯高出470%。当流量变现成为核心驱动力,内容审核标准逐渐让位于经济效益,形成"曝光-流量-广告"的闭环商业模式。

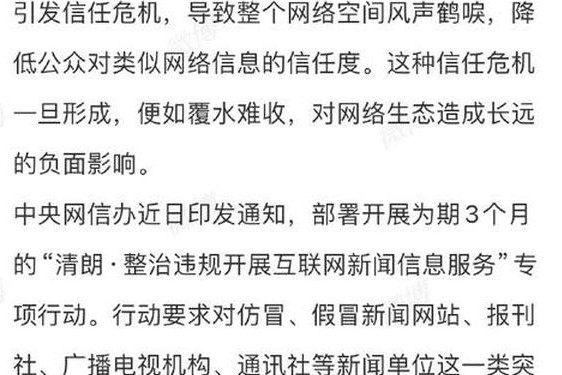

商业异化正在解构传统价值体系。复旦大学传播学院2023年调研显示,持续接触黑料的网民中,64%产生"真相疲劳症",对任何官方声明持怀疑态度。这种信任危机蔓延至公共领域,某地政务账号发布的惠民政策,因部分网民惯性质疑"肯定有黑幕",导致政策解读视频差评率高达35%。

治理路径的多元探索

法律规制需要建立动态响应机制。中国社科院法学研究所建议引入"隐私影响评估"制度,要求爆料内容发布前进行社会影响分级。韩国2023年实施的《数字媒体法》值得借鉴,该法规定传播未证实信息需承担3倍损害赔偿责任,实施半年后相关诉讼减少42%。

技术治理应坚持"科技向善"原则。蚂蚁集团研发的"隐盾"技术已投入测试,可在不泄露原始数据前提下验证信息真实性。欧盟正在推进的"数字水印"计划,要求所有网络图片携带可追溯元数据,这对遏制恶意P图传播具有革命性意义。清华大学人机交互实验室的调研显示,结合区块链的分布式存证技术,可使虚假信息识别效率提升68%。

在这场全民围观的数字狂欢中,我们正站在文明演进的关键路口。当窥私欲与技术力产生核聚变效应,单纯的内容封堵已非治本之策。建立多方共治的生态体系,在保障言论自由与维护人格尊严间寻找平衡点,或许才是破解困局的密钥。未来研究可深入探讨"数字遗忘权"的实现路径,或构建基于人工智能的决策模型,让人性温度始终驾驭技术狂奔的缰绳。