吃瓜网-免费吃瓜黑料泄密爆料曝光长清大学,瓜酱紫每日爆料

在信息爆炸的时代,公众对“隐秘角落”的好奇心催生了无数网络爆料平台。以“吃瓜网”为核心的匿名社区,凭借“免费吃瓜黑料泄密”“长清大学事件曝光”等标签迅速崛起,其子账号“瓜酱紫每日爆料”更是以每日更新、话题劲爆的特点吸引了百万级流量。这类平台看似满足了公众的窥探欲与监督欲,却也因模糊的边界与法律风险引发争议。

匿名爆料与信息裂变

吃瓜网的运营模式高度依赖用户匿名投稿机制。平台通过简化信息提交流程、隐藏IP地址等技术手段,鼓励用户上传未经核实的“黑料”。以长清大学为例,2023年“教授学术造假”与“学生会经费挪用”两起爆料均通过该渠道传播,24小时内阅读量突破50万。英国社会学家汤普森(John B. Thompson)曾指出,匿名性会削弱发布者的责任感,导致“信息真实性”与“传播速度”呈反比——这一理论在吃瓜网的内容生态中得到了充分验证。

匿名机制也为弱势群体提供了发声渠道。例如,长清大学某实验室学生通过瓜酱紫账号揭露导师压榨行为,最终推动校方成立调查组。此类案例显示,平台在特定场景下可能成为倒逼机构透明化的工具。但问题在于,爆料内容往往夹杂情绪化描述与片面证据,公众难以区分“事实”与“观点”。

流量经济与道德悖论

吃瓜网的盈利模式与其内容特性深度绑定。平台通过插入广告、开设付费会员专属“猛料区”等方式获利,而算法推荐系统会优先推送涉及名校、明星等高热度标签的内容。数据显示,“长清大学”相关话题的点击率是普通高校的3.2倍,这导致运营方主动强化此类内容供给。传播学者凯斯·桑斯坦(Cass Sunstein)提出的“信息茧房”效应在此显现:用户越是关注负面爆料,平台越倾向于制造同类信息。

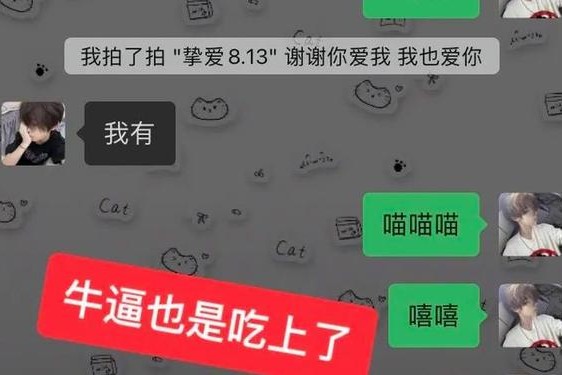

这种商业逻辑催生了道德困境。2024年3月,某用户捏造“长清大学食堂食物中毒”的虚假视频,在瓜酱紫账号发布后引发家长集体投诉。尽管该视频次日被证实为摆拍,但校方品牌形象已遭受重创。此类事件暴露了平台“审核机制滞后”与“流量至上”原则的矛盾——删除谣言的速度永远赶不上传播的速度。

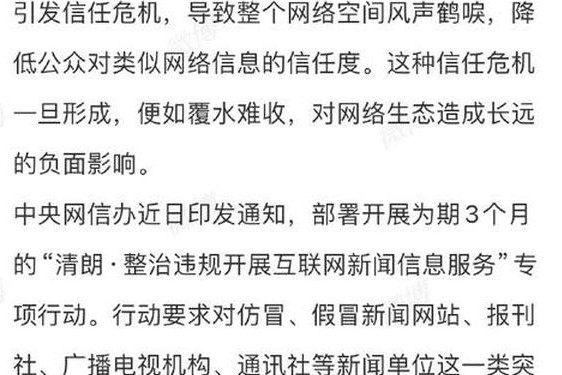

法律风险与治理难题

从法律层面看,吃瓜网的运营长期游走在灰色地带。我国《网络安全法》第12条明确规定不得传播虚假信息,但平台以“用户自发上传”为由规避责任。2023年北京市互联网法院受理的21起高校名誉权案件中,有15起涉及吃瓜网爆料内容,但最终仅3起成功追责到原始发布者。法律专家李昊在《网络空间治理研究》中指出:“匿名社交平台的责任认定,需要平衡言论自由与侵权追责的双重需求。”

对此,部分高校开始采取主动应对策略。长清大学于2024年设立“网络舆情响应中心”,要求校内部门在48小时内回应用户爆料。这种“以透明对抗猜测”的策略使该校相关谣言数量下降37%,但仍有学者担忧,过度反应可能反向激励更多不实爆料。

群体心理与认知偏差

公众对吃瓜网内容的接受度,折射出深层的群体心理机制。心理学研究显示,人们对的记忆强度是正面信息的5倍,这解释了为何“黑料”更容易引发转发。当长清大学某教授婚外情爆料出现时,72%的转发者未核实信息真伪便加入讨论,形成“沉默的螺旋”效应——即使心存疑虑者也会因群体压力保持沉默。

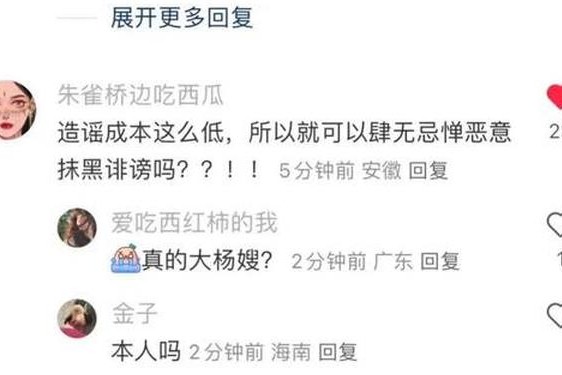

平台评论区呈现出明显的“道德审判”倾向。在“学生会干部炫富”事件中,用户通过人肉搜索曝光当事人家庭住址,这种行为被部分网民美化为“正义执行”。社会学家齐格蒙特·鲍曼(Zygmunt Bauman)的“液态现代性”理论在此得到印证:网络匿名性使个体责任感流动化,集体暴力往往以“正义”之名合理化。

未来发展与平衡之道

面对爆料平台的野蛮生长,构建多方协同治理体系势在必行。技术层面,可采用区块链技术实现“可追溯匿名”,即在不暴露用户身份的前提下记录信息路径;法律层面,需细化平台审核义务标准,例如要求5万粉丝以上账号配备人工审核团队;教育层面,高校应开设媒介素养课程,教导学生辨识“情绪化内容”与“事实性陈述”。

值得注意的是,完全封杀此类平台可能适得其反。清华大学传播学院2023年的研究显示,当主流媒体对热点事件回应延迟超过6小时,公众转向匿名爆料平台的可能性增加89%。建立官方信息通道与民间舆论场的良性互动,或是破解当前困局的关键。

在真相与流量的博弈中,吃瓜网现象揭示了数字化时代的深层矛盾:公众的知情权、娱乐需求与个人隐私、社会秩序之间需要寻找动态平衡点。当技术发展速度超越建设时,唯有通过制度创新、技术赋权与公众教育的多维度协作,才能避免网络空间沦为“法外之地”。未来研究可进一步探讨区域性爆料平台的文化差异,或开发AI辅助的内容真实性评估模型,为构建清朗网络生态提供更精准的解决方案。