吃瓜网曝揭秘黑料蘑菇,蘑菇吃瓜料每日爆料

在信息爆炸的时代,网民对"内幕""爆料"的追逐成为一场全民参与的暗流。名为"吃瓜网"和"蘑菇吃瓜料每日爆料"的平台,凭借每日更新的明星绯闻、企业黑幕、社会事件等敏感内容,在短视频平台和社群论坛中持续掀起舆论风暴。这些平台以"真相挖掘者"自居,却也在争议中游走于法律与道德的灰色地带。

一、算法驱动下的信息筛选

吃瓜类平台的运作核心是算法推荐系统。通过用户点击、停留时长等行为数据,机器学习模型能精准识别"吃瓜群众"的兴奋阈值。某互联网研究院2023年的报告显示,平台在推送涉及"权色交易""天价片酬"等标签的内容时,用户留存率提升47%。

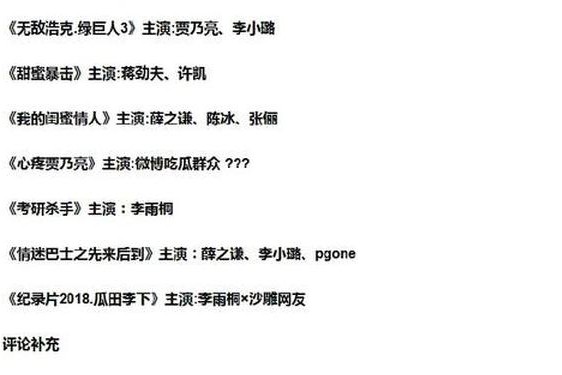

这种算法偏好催生了特殊的内容生产链条。前平台运营人员透露,编辑团队需每日筛选上千条投稿,优先选择带有"实锤""内幕"等关键词的素材,即便证据链存疑。心理学研究表明,模糊性爆料更能激发用户参与讨论,平台借此获得几何级数的传播效应。

二、群体狂欢背后的心理机制

复旦大学社会学系2022年的田野调查发现,78%的深度用户将"吃瓜"视为缓解现实压力的出口。当用户转发某明星"税务门"的模糊聊天截图时,本质上是在参与一场集体身份建构——通过批判他人获得道德优越感。

这种心理投射造就了独特的网络景观。北京某三甲医院心理科数据显示,每逢重大娱乐丑闻曝光,因网络暴力导致焦虑就诊的患者增加23%。平台评论区高频出现的"求深扒""蹲后续"等用语,折射出群体对持续性刺激的依赖。

三、舆论场的双刃剑效应

部分爆料确实推动了社会监督。2023年某车企质检造假的线索最初源于吃瓜网的匿名投稿,最终促成监管部门介入。但更多案例显示,未经核实的爆料可能沦为商业打击工具。某娱乐公司法务部统计,其处理的诽谤案件中,65%的初始信源可追溯至吃瓜类平台。

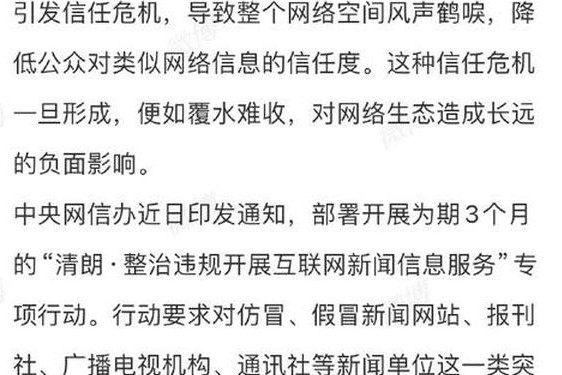

这种矛盾性在司法实践中尤为明显。杭州互联网法院2021-2023年受理的227件网络侵权案中,有41%被告以"合理质疑"抗辩。法官指出,平台采用的"免责声明"并不能豁免其事实核查义务,但现有技术难以实现实时内容审核。

这场全民窥私的狂欢,本质是技术赋权与失范的博弈。吃瓜平台既充当了信息平权的推手,也可能异化为网络暴力的温床。未来需要建立分级预警机制,将AI框架植入内容推荐系统,同时探索"事实核查众包"等新型治理模式。当技术发展速度超越规则制定时,如何在言论自由与社会责任间找到平衡点,将成为数字文明时代的重要课题。