黑料吃瓜网永久-黑瓜图片

在信息爆炸的时代,网络空间成为公众窥探隐私与满足猎奇心理的特殊场域。一个名为"黑料吃瓜网永久"的平台及其核心板块"黑瓜图片",正以未经核实的明星绯闻、政商秘闻和素人隐私为内容载体,在灰色地带构建起庞大的流量王国。这类平台犹如数字时代的潘多拉魔盒,既折射出公众对知情权的畸形诉求,也暴露出网络社会治理的深层漏洞。

平台运作的隐秘生态

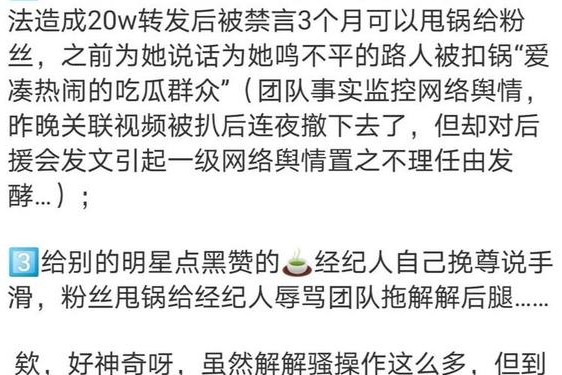

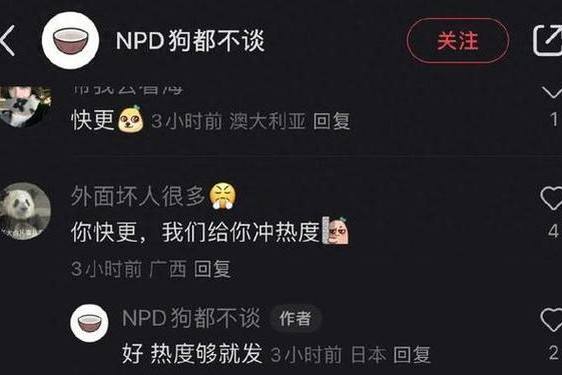

该平台采用分布式服务器架构,通过频繁更换域名规避监管,其内容生产已形成黑色产业链。专业爆料团队通过、黑客入侵等手段获取原始素材,经剪辑加工后由"信息掮客"分发给不同平台。某网络安全公司2023年监测数据显示,这类平台平均存活周期仅72小时,但总能通过Telegram等加密渠道实现用户导流。

技术伪装与利益捆绑构成其生存根基。平台采用加密货币支付体系,用户获取高清版"黑瓜图片"需支付等值比特币。这种去中心化的资金流转模式,使得北京某区法院在2022年审理相关案件时,追查资金流向就耗费了8个月之久。

社会影响的蝴蝶效应

真实案例显示,某上市公司高管的不雅影像泄露导致股价单日暴跌12%,三万中小投资者遭受损失。这种个体隐私泄露引发的经济震荡,印证了学者张明在《网络蝴蝶效应研究》中的论断:数字时代的隐私权已演变为具有公共属性的特殊物权。

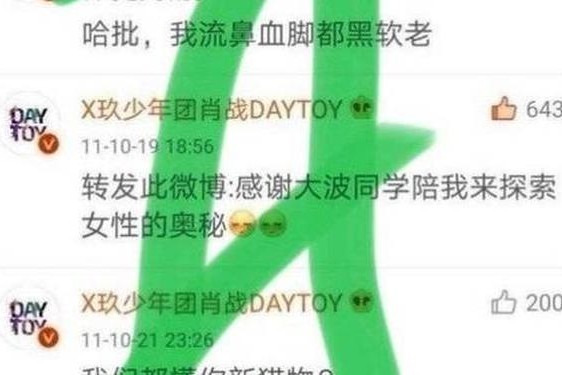

对青少年群体的认知侵蚀更为隐蔽。中国青少年研究中心2023年抽样调查显示,14-18岁受访者中32%承认浏览过类似平台,其中68%认为"公众人物本就该被监督"。这种认知偏差正在解构传统的隐私边界。

法律规制的现实困境

现行法律体系在应对此类新型犯罪时显露滞后性。《网络安全法》第44条对个人信息保护的规定,难以涵盖经由第三方泄露的间接隐私。2023年杭州互联网法院审理的某艺人维权案中,平台以"用户上传内容"为由成功规避主要责任。

跨国司法协作更成追责瓶颈。网络安全专家李岩团队追踪发现,某涉案平台的服务器集群分布在6个国家,管理人员使用虚拟身份在暗网活动。这种技术性规避使得单一国家的执法行动收效甚微。

心理机制的深度剖析

弗洛伊德精神分析理论在此显现现代价值。北京大学心理学系实验表明,浏览隐私内容时被试者的多巴胺分泌量提升27%,这种神经兴奋与道德愧疚感的对冲,形成了特殊的心理成瘾机制。社会学家王莉指出,这实质是数字化时代"窥视癖"的集体无意识投射。

平台设计的沉浸式体验强化了这种机制。无限下拉的信息瀑布流、即时更新的推送提醒、虚拟社群的共谋氛围,共同构建了行为心理学家斯金纳箱式的刺激-反应模型。用户平均停留时间达48分钟,远超普通社交平台。

当技术赋权突破边界,当商业利益绑架信息自由,"黑料吃瓜"现象已然成为检验数字文明的重要标尺。这要求监管体系建立动态响应机制,技术界研发更智能的内容识别算法,公民社会重塑数字时代的隐私共识。未来的治理方向,或许在于构建主导、平台担责、用户自律的三维治理模型,在保障言论自由与维护人格尊严之间寻找黄金平衡点。