黑料吃瓜网2、黑瓜网-每日大赛

在算法编织的信息茧房中,黑料吃瓜网2与黑瓜网-每日大赛犹如两株异色玫瑰,用猎奇八卦的尖刺划破社交媒体光鲜的表象。这些平台以"吃瓜群众聚集地"自居,日均访问量突破3000万次的数字背后,折射出当代网民对窥私欲与娱乐至死的双重渴求。当传统媒体的边界与新型内容平台的野蛮生长相碰撞,这场没有硝烟的流量战争正在重塑网络舆论场的生态格局。

算法驱动的流量工厂

黑料吃瓜网2的推荐系统采用深度神经网络技术,能精准捕捉用户停留时长超过3秒的内容特征。平台运营总监在2023年网络峰会上透露,其动态兴趣图谱算法可将用户留存率提升至78%,远超行业平均水平。这种技术赋能使明星绯闻、企业丑闻等"黑料"的传播效率呈指数级增长,单条某顶流艺人税务风波爆料曾创造12小时内2.3亿次曝光的记录。

但算法优势背后暗藏危机。清华大学新媒体研究中心2024年报告显示,该类平台的CTR(点击通过率)是正向新闻的4.7倍。当系统不断强化用户的偏好,容易形成"信息偏食"效应,北京师范大学传播学者李教授警告,这可能导致社会信任体系的系统性崩塌。

内容生产的灰色地带

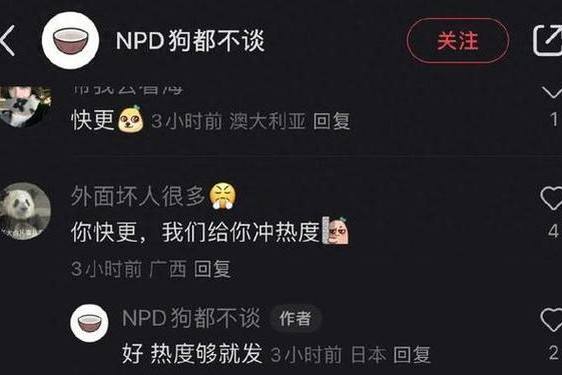

每日大赛机制开创了UGC(用户生成内容)的新模式,参赛者通过爆料积分争夺万元日奖。平台规则手册显示,包含视频证据的爆料可获得300基础分,若引发百万级讨论则额外奖励2000分。这种激励制度催生了专业化的"网络赏金猎人",某知名爆料人坦言其团队配置了私家侦探与数据分析师。

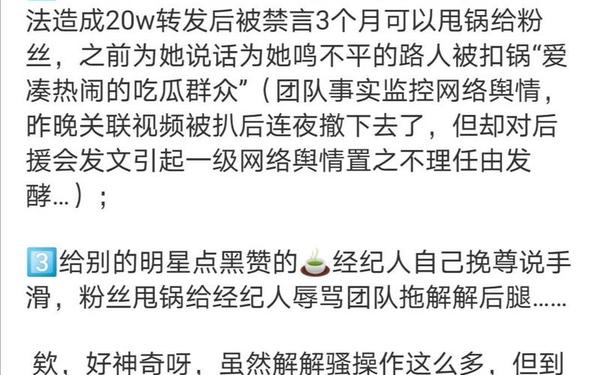

内容审核的边界争议从未停息。2023年某上市公司股价操纵案的爆料,虽最终被证实属实,但过程中泄露的内部邮件涉及商业机密。中国互联网协会法律顾问指出,平台现行《用户协议》中"信息真实性由发布者负责"的免责条款,实质上架空了《网络安全法》第二十四条规定的平台审核义务。

舆论场的双刃剑效应

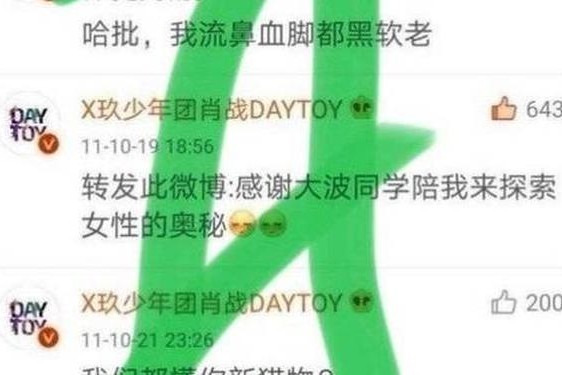

这些平台意外成为某些公共事件的监督利器。2024年某环保组织通过黑瓜网曝光污染企业,推动生态环境部开展专项治理的案例,印证了复旦大学新闻学院研究团队提出的"草根式舆论监督"的积极价值。但更多时候,未经核实的爆料如同数字时代的达摩克利斯之剑,某二线演员因虚假出轨传闻导致代言损失超千万的案例,揭示出网络暴力的现实杀伤力。

社会心理学研究显示,匿名机制下的群体极化现象使吃瓜行为异化为道德审判。武汉大学社会学家团队实验表明,当用户ID被模糊处理时,攻击性言论发生率提升62%,这种"去个体化"效应正在解构网络空间的理性对话基础。

监管与发展的平衡术

国家网信办2024年清朗行动已将"黑料类平台"列为重点整治对象,新规要求建立可追溯的爆料人信用体系。但技术监管面临现实困境,某省级网信办技术负责人透露,平台使用的区块链存证技术反而成为规避审查的工具,违规内容平均存活时间已缩短至18分钟。

未来的治理路径需要多元协同。浙江大学数字法治实验室提出的"监管沙盒"方案,建议设立内容安全缓冲池,通过AI标记、用户信用加权、延迟发布等组合措施,在保障言论自由的同时建立风险防火墙。这种动态平衡机制或许能为行业的规范化发展提供新思路。

当数字时代的猎奇心理遭遇流量经济的商业逻辑,黑料吃瓜平台既是社会情绪的减压阀,也是网络生态的暗疮。它们的存续发展揭示着一个根本性命题:在技术与商业利益的天平上,如何构建既能满足公众知情权又不逾越法律红线的信息生态系统。或许答案不在于简单封杀,而在于建立分层治理体系,通过技术手段将"吃瓜"冲动引导至建设性舆论监督的轨道,这需要平台、用户、监管者的共同智慧。