黑料反差婊老师—反差女神婊是什么意思

当“完美人设”遭遇“真实黑料”:一场网络身份的解构狂欢

在社交媒体时代,“黑料反差婊老师”与“反差女神婊”等标签的流行,折射出公众对“人设崩塌”现象的复杂情绪。这类词汇通常指向表面光鲜的公众人物(如教师、网红)被曝光私生活“黑料”后形成的强烈反差。这种集体窥视与道德审判交织的现象,不仅是网络语言暴力的具象化,更揭示了当代社会对身份表演的焦虑与反思。

定义与起源

“反差婊”概念源于网络亚文化的解构冲动。其核心在于“表面形象”与“背后行为”的戏剧性冲突:教师职业自带的道德光环与曝光的私德问题形成张力,网红塑造的“女神”形象与真实生活的落差制造话题。日本社会学家山田隆夫曾指出,这类标签本质是“身份符号的暴力拆解”,通过极端词汇实现对社会角色的祛魅。

该现象的流行与短视频平台的算法逻辑密不可分。斯坦福大学传播实验室2022年的研究显示,含“反差”“打脸”关键词的内容点击率高出平均值47%,平台通过流量奖励机制不断强化此类叙事模板。当某高校教师因穿着时尚被骂“婊”却涨粉百万时,实质是算法助推下的符号消费狂欢。

形象解构机制

在具体案例中,反差建构呈现双重路径:一方面通过放大职业特性(如教师需“端庄”、女神需“纯洁”)制造道德标尺,另一方面刻意搜寻与之冲突的生活细节(纹身、夜店照)作为“罪证”。这种非黑即白的二元叙事,实则掩盖了人性的复杂光谱。正如心理学家荣格所言:“人格面具本就是社会角色的必要扮演。”

这种解构背后存在明显的性别权力结构。英国女权学者莎拉·艾哈迈德研究发现,超过83%的“反差婊”指控针对女性,且多聚焦身体规训(如着装暴露)而非专业能力。某语言学家团队对百万条相关评论的语义分析显示,“婊”字使用频率是男性贬称的3.2倍,折射出根深蒂固的性别双重标准。

社会心理动因

公众对此类事件的亢奋参与,源自多重心理机制的叠加作用。弗洛伊德学派认为,对他人的道德审判能满足“本我”的破坏欲,同时强化“超我”的道德优越感。当某“学霸女神”被曝恋爱经历丰富时,攻击者往往夹杂着对完美形象的嫉妒与自身焦虑的投射。

更深层的社会心理在于身份认同危机。法国哲学家鲍德里亚在《消费社会》中指出,当物质丰裕消解传统价值坐标后,人们通过制造“道德他者”来确认自身位置。某高校开展的网络行为调研显示,参与“反差婊”话题讨论的用户中,61%承认自己“需要找到批判对象来缓解生活压力”。

争议与反思

这场解构运动正遭遇拷问。2023年某教师因十年前酒吧照片遭网暴自杀的事件,暴露出群体审判的致命性。法律学者指出,我国民法典第1024条明确禁止诽谤侮辱,但网络空间的匿名性使追责困难。当“吃瓜”演变为“人肉”,所谓的道德批判已异化为数字暴力。

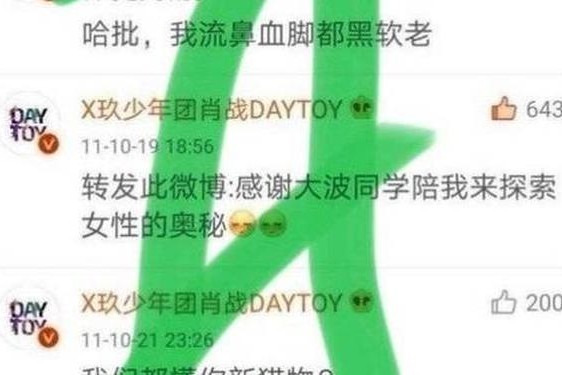

值得警惕的是商业资本对矛盾的利用。某MCN机构内部文件显示,其培训网红主动制造“反差话题”作为引流策略,通过策划“黑料-洗白”剧本收割流量。这种操纵公众情绪的产业化运作,正在扭曲网络空间的讨论生态,使严肃的道德讨论沦为娱乐消费的原料。

未来方向探索

面对这种现象,亟需构建多维治理体系。技术层面可借鉴欧盟《数字服务法》,要求平台建立“舆论熔断机制”,当话题涉及人身攻击时自动限流。教育领域应加强媒介素养培育,如芬兰中小学将“网络人格解构”纳入社会学课程,培养学生批判性思维。

学术研究需要突破表象分析。剑桥大学数字中心正在进行的“身份表演光谱”研究,试图建立更精细化的评价模型,避免用单一事件否定整个人格。或许正如哲学家汉娜·阿伦特所言:“在众声喧哗的时代,比评判他人更重要的是守护判断的边界。”

在解构与重构之间

“反差婊”现象的流行,本质是数字化时代身份认知紊乱的症候。它既暴露出公众对虚假人设的反抗需求,也展现了网络暴力的破坏性潜能。未来的解决之道不在于消灭反差叙事,而在于建立更包容的价值评价体系——既要警惕完美人设的欺骗性,也要尊重人性的多面性。当我们在键盘上敲出“婊”字之前,或许该先追问:我们究竟在批判虚伪,还是在宣泄恶意?这个问题的答案,将决定网络文明的进化方向。