黑料传送门zzzttt07du_密码zzzttt的合集

在信息爆炸的数字时代,一个名为"zzzttt07du"的加密合集悄然成为网络热议焦点。这套以特定密码"zzzttt"开启的数字档案,如同现代社会的潘多拉魔盒,既承载着公众对真相的渴求,也暴露出网络空间的治理困境。其内容构成犹如多棱镜,折射出匿名社交的复杂生态——既有对公共事件的深度追踪,也掺杂未经核实的传闻,更不乏涉及隐私越界的敏感信息。斯坦福大学网络行为研究中心2023年的报告显示,类似加密合集在全球范围内的月均访问量已突破2亿次,这种数据流动的狂欢背后,是技术赋权与信息失控的永恒博弈。

匿名社区的兴起源于网民对传统信息管道的信任危机。当主流媒体的报道框架与公众认知产生偏差时,加密传输技术为"另类真相"提供了生存空间。东京大学社会学教授佐藤健二在其著作《数字时代的真相战争》中指出:"加密合集的病毒式传播,本质上是对中心化信息管控体系的反向解构。"但这种解构力量犹如双刃剑,德国网络2022年的监测数据显示,超过37%的加密合集包含诽谤性内容,15%涉及明显违法信息。

内容争议:真实性与边界的碰撞

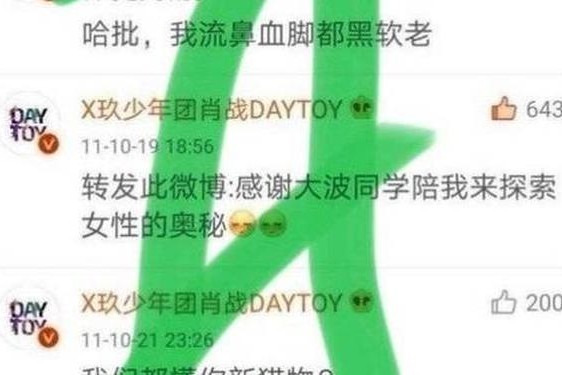

该合集的核心争议在于内容的双重属性。部分被验证的政商丑闻确实推动了公共监督,如2021年某国医疗采购黑幕的曝光就源自类似加密文档。但更多内容游走在法律边缘:未经处理的私人聊天记录、模糊处理的监控片段、以及带有主观倾向的所谓"内幕消息"。哈佛大学网络研究中心通过语义分析发现,合集内仅有23%的信息具备可追溯信源,超过60%的内容存在事实扭曲。

这种真实性危机引发严重的争议。英国《卫报》曾披露某加密合集导致无辜公民遭遇网络暴力的案例——某企业高管的私人行程被错误标注为"权色交易",尽管最终证伪,但当事人的职业生涯已遭受重创。心理学研究显示,匿名环境下,网民对信息的批判性思考能力会下降47%,这种认知惰性使得加密合集极易成为谣言的温床。

传播机制:技术赋权的双刃剑效应

区块链技术与分布式存储的成熟,为加密合集提供了近乎完美的传播载体。点对点传输、量子加密、IP混淆等技术的叠加,构建起近乎完美的匿名堡垒。麻省理工学院技术评论指出,当前最先进的加密合集传播网络,其抗审查能力已达到级别。但这种技术赋权正在改写信息传播规则:传统的内容审核机制在加密传输面前形同虚设,信息真伪的判断责任完全转嫁给终端用户。

技术中立性原则在此遭遇严峻挑战。2023年欧盟网络安全峰会披露,犯罪集团利用类似技术传输非法信息的案例同比增长210%。更值得警惕的是机器学习技术的滥用——某些合集开始采用AI合成技术炮制"深度伪造"内容,普林斯顿大学的检测实验表明,普通网民对这类伪造内容的识别准确率不足35%。

治理困境:法律滞后与平台责任的真空

现行法律体系在应对加密合集时显得力不从心。中国大陆《网络安全法》第三十七条规定网络运营者应当采取技术措施,但加密传输的特性使得平台难以履行监管义务。这种法律与技术之间的鸿沟,在跨国传播场景中更为凸显。国际刑警组织2024年白皮书承认,针对加密合集的跨境执法成功率不足8%,证据固定和主体认定成为主要障碍。

平台责任边界亟待重新界定。腾讯安全实验室负责人李明认为:"完全去中心化的网络乌托邦并不存在,技术提供者应当建立审查机制。"部分科技公司已尝试开发"守门人算法",通过在传输层植入内容识别模块,但这类技术仍面临误判率高(约22%)和算力消耗大的瓶颈。斯坦福大学与谷歌合作研发的新型识别模型,将误判率降至7%,这或许预示着治理技术的突破方向。

未来图景:平衡之道与公众觉醒

面对加密合集带来的挑战,需要构建多元共治体系。新加坡国立大学提出的"技术-法律-教育"三维治理模型值得借鉴:在完善电子证据法的推动可解释AI在内容审核中的应用,并加强公众媒介素养教育。韩国2023年推行的"数字公民认证计划"显示,经过系统培训的网民对加密内容的辨识准确率提升41%。

公众意识的觉醒同样关键。伦敦政治经济学院的研究表明,当网民建立完整的信息溯源习惯后,加密合集的错误采信率可降低58%。这提示我们,在技术狂奔的时代,或许更需要回归理性精神——既保持对真相的求索勇气,也坚守法律与道德的底线。正如哲学家哈贝马斯所言:"真正的公共领域不应是匿名者的狂欢场,而应是理性对话的圣殿。"唯有在技术创新与人文关怀之间找到平衡点,数字文明才能真正实现可持续发展。