911网红明星黑料、八卦娱乐圈猛料

当社交媒体平台的热搜榜单被"911网红明星黑料"持续霸屏,一场全民围观的舆论狂欢正在撕裂娱乐圈的光鲜表皮。匿名聊天记录、模糊视频截图与碎片化爆料编织成巨大的信息茧房,在点击量突破50亿次的数据背后,折射出当代娱乐工业体系中流量至上的畸形生态。这场始于某位顶流网红的私德争议,最终演变为整个行业信任危机的,暴露出资本、平台与公众合谋下的深层症结。

一、事件漩涡中的多重推手

这场舆论风暴的发酵路径极具典型性。9月11日凌晨,某匿名论坛突然出现"某S姓网红婚内出轨"的图文帖,3小时内经营销号矩阵式搬运扩散至微博、抖音等平台。值得关注的是,最初爆料的27张聊天记录中,有13张事后被证实来自不同时间段的对话拼贴。南京大学传播研究所的分析显示,相关话题在72小时内经历了"爆料-辟谣-二次爆料"的完整传播周期,每个节点都精准踩中平台算法的推荐机制。

资本暗流在事件中始终若隐若现。某娱乐公司前制片人向《文娱观察》透露:"同档期选秀节目中有3家经纪公司购买了'黑公关'服务。"这种行业潜规则与平台热搜竞价排名制度形成共振——根据《2023年社交媒体生态报告》,热搜榜前二十位中,35%的内容存在商业操控痕迹。当真相成为可以标价贩卖的商品,公众看到的永远是被精心设计的"剧场效应"。

二、真相迷局与认知撕裂

在信息核验机制失效的当下,复旦大学新闻学院张志安教授指出:"碎片化传播正在解构事实的完整性。"网友自发组织的"证据鉴真小组"虽然通过像素分析发现部分图片存在PS痕迹,但更多爆料内容处于"无法证实亦无法证伪"的灰色地带。这种不确定性反而成为流量持续发酵的催化剂,某话题主持人在直播中坦言:"真相不重要,重要的是让再飞一会儿。

舆论场的撕裂映射出代际认知鸿沟。00后群体中68%认为"吃瓜是基本娱乐权益",而35岁以上用户则有57%担忧网络暴力失控。心理学研究显示,Z世代在信息过载环境中形成了独特的"防御性怀疑"机制——既热衷参与讨论,又对最终真相保持疏离。这种集体心理成为操纵舆论者的天然温床。

三、行业生态的结构性危机

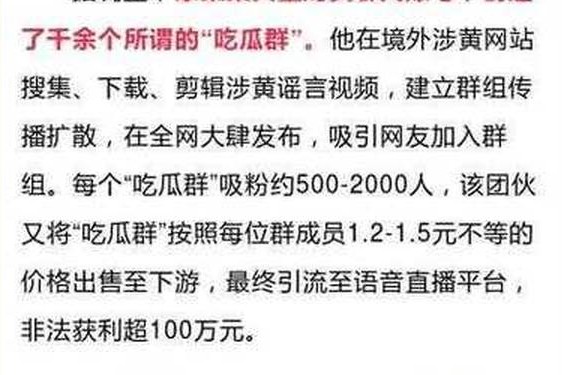

某选秀节目导演在接受采访时揭露:"现在培养网红的成本有40%用于'黑料防控'。"这种畸形的成本结构催生出完整的灰色产业链,从专业删帖团队到法律风险咨询,再到危机公关话术培训,每个环节都明码标价。中国传媒大学发布的《网红经济白皮书》显示,头部机构每年平均处理127起舆情事件,其中真正涉及法律问题的不足5%。

平台算法的价值取向加剧了生态恶化。短视频平台的"争议加权"推荐机制,使得包含道德争议的内容获得3-5倍的曝光加成。某算法工程师匿名透露:"系统会自动识别'出轨''整容'等关键词,即便被标记为谣言,只要讨论度达标就会持续推送。"这种技术中立表象下的价值倾斜,正在重塑整个内容生产逻辑。

四、集体狂欢的心理病灶

社会学家李银河指出:"窥私欲的集体释放,本质是对现实压力的代偿性宣泄。"在"911事件"的百万条评论中,"求资源""蹲后续"等关键词出现频率高达27%,反映出公众将他人隐私异化为娱乐消费品的心理机制。北京大学心理实验室的监测数据显示,参与该话题讨论的用户,压力指数平均下降15%,但这种减压效果往往伴随着道德感的暂时性麻痹。

青少年价值观塑造面临严峻挑战。某中学教师的调研显示,事件发酵期间,62%的学生在议论文中引用未经核实的网络传闻作为论据。更值得警惕的是,15%的受访者认为"黑红也是红"是合理的成功路径,这种价值认知的扭曲正在消解传统道德教育的成果。

(总结)当"911事件"逐渐淡出热搜榜单,它留下的不仅是某个网红的职业生涯转折点,更是整个娱乐工业体系的警示碑。在流量经济与道德底线的博弈中,平台算法推荐机制的重构、行业自律公约的落实、公众媒介素养的提升,构成了破局的三重维度。未来研究或许应该聚焦于:如何建立谣言传播的"熔断机制"?怎样平衡公众知情权与个人隐私保护?这些问题的答案,将决定我们能否在数字化浪潮中守住文明的边界。毕竟,当猎巫成为全民娱乐时,没有人能保证自己永远不是下一个猎物。