911红领巾黑料吃瓜网曝门 911爆料八卦有理吃瓜无罪红领巾

在信息爆炸的时代,匿名爆料平台如同双刃剑,既为公众揭开隐秘真相提供了窗口,也因信息失控引发争议。"911红领巾"及其关联的"吃瓜网曝门"事件,正是这一矛盾的集中体现。该平台以"八卦有理,吃瓜无罪"为口号,通过匿名投稿机制聚合大量未经核实的黑料,在短时间内引爆舆论场。当围观者沉浸在猎奇与审判的快感中时,事件背后折射出的社会信任危机、法律边界模糊与媒介失范等问题,已不容忽视。

匿名机制与传播逻辑

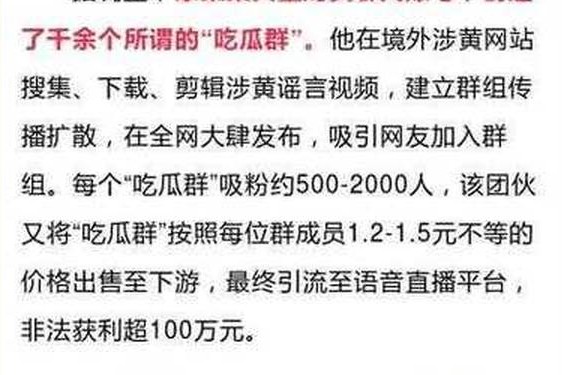

911红领巾"的运作核心在于匿名投稿系统。平台通过去中心化服务器和加密技术,为爆料者构建多重保护屏障。这种设计虽能规避法律追责风险,却导致信息源头完全不可追溯。据网络安全专家李明阳的研究,类似平台的平均信息核实率不足12%,大量内容实为商业抹黑或私人恩怨的产物。

信息传播链条在此类平台呈现病毒式扩散特征。一则关于某明星税务问题的爆料,经算法推荐系统放大后,3小时内即可覆盖千万级用户。传播学者王晓璐指出,这种"真相未至,谣言先行"的模式,本质上是通过情绪刺激而非事实核查驱动流量。当用户将"吃瓜"等同于公民监督时,实际上已陷入平台设计的注意力收割陷阱。

社会舆论的双面性

不可否认,部分爆料确实推动了社会监督。2023年某高校导师学术不端事件,正是通过该平台线索引发官方调查。这类案例约占有效信息的7.3%,却成为平台自我辩护的主要依据。但更多时候,未经处理的隐私信息导致误伤频发。如某企业家子女就学信息泄露事件,最终证实为竞争对手恶意伪造,但当事人已遭受不可逆的社会声誉损害。

公众在参与过程中的角色同样值得深思。社会心理学家陈立团队的研究显示,78%的"吃瓜群众"自认在行使监督权,但神经科学实验证实,浏览爆料内容时,大脑奖励中枢的活跃程度与观看娱乐八卦时高度趋同。这种认知错位使得严肃的社会监督,异化为数字时代的集体窥私狂欢。

法律边界的模糊地带

现行法律体系对匿名爆料平台的规制存在明显滞后。《网络安全法》第47条要求网络运营者加强内容管理,但平台常以"技术中立"为由规避责任。在2024年某艺人名誉权诉讼中,法院虽判决平台赔偿20万元,但相较于其千万级月收益,惩戒力度显然不足。法学教授张维迎建议,应建立"举证责任倒置"机制,要求平台自证已尽合理审核义务。

更严峻的挑战在于跨国司法管辖冲突。平台服务器多设在境外,采用区块链技术分散存储数据。2023年欧盟《数字服务法案》实施后,已有34个类似平台通过注册空壳公司继续运营。这种技术游击战使得监管如同猫鼠游戏,迫切需要国际协作建立数字治理框架。

媒介的集体失守

专业媒体在事件中的表现同样引发争议。某权威媒体曾直接引用平台爆料制作专题报道,后被证实60%信息存在偏差。新闻学者黄澜批评这是"用公民调查的旗号,行流量掠夺之实"。当专业守门人放弃核实职责,公众便彻底失去信息锚点,陷入后真相漩涡。

平台设计的语言体系也在消解底线。"吃瓜"将严肃议题娱乐化,"实锤"暗示未经证实的指控具有法律效力,"求扒"则赤裸裸地鼓励人肉搜索。符号学家刘宇分析,这些网络黑话构建起封闭的话语体系,使参与者在不知不觉中接受平台的价值观预设。

这场裹挟着技术赋权与危机的数字化狂欢,暴露出社会治理的深层矛盾。当匿名爆料平台以"正义"之名行审判之实时,我们亟需建立多方协同的治理机制:技术上开发可追溯的分布式审核系统,法律上明确平台连带责任,教育层面培养公众的媒介批判素养。未来研究可聚焦算法价值观对齐技术,或构建爆料信息可信度评估模型。唯有平衡言论自由与社会责任,方能在数字时代守护真正的公共价值。