911红领巾吃瓜爆料今日大瓜、吃瓜有理,爆料无罪,稀有视频

在信息爆炸的时代,公众对真相的渴求与社交媒体的匿名性碰撞出复杂的火花。近日,名为“911红领巾”的账号以“今日大瓜”为标签,发布了一系列涉及公众人物隐私的“稀有视频”,迅速点燃全网讨论。这场风波不仅将“吃瓜有理,爆料无罪”的口号推向风口浪尖,更折射出数字时代个体权利与公共利益的深层博弈。

舆论生态的变迁

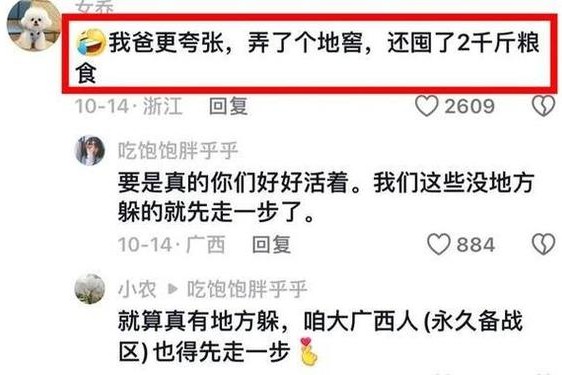

社交媒体的去中心化特性重塑了信息传播路径。据《2023年中国网络舆情报告》显示,78%的网民倾向于通过非官方渠道获取“内幕消息”,这与二十年前传统媒体垄断话语权的局面形成鲜明对比。当“911红领巾”以红领巾符号进行身份包装时,实际上构建了“草根监督者”的人设,这种叙事策略精准击中了公众对权威机构的不信任心理。

但算法推荐机制正在加剧信息茧房效应。斯坦福大学传播学教授杰弗里·科恩指出,用户对“稀有视频”的每一次点击都在训练算法推送更极端的同类内容。当某明星私人聚会的视频获得千万播放量时,平台实际上构建了“越隐私越受欢迎”的激励机制,这种异化正在消解社会对隐私权的共识。

爆料背后的争议

支持者援引《世界人权宣言》第19条,强调公民“通过任何媒介寻求、接受和传递信息”的权利。在“某官员海外资产”的爆料事件中,网民确实通过视频中的房产信息倒查出贪腐线索,这似乎印证了“爆料无罪”的正当性。伦敦政治经济学院研究员玛丽娜·阿布拉莫维奇认为,当传统监督机制失效时,民间爆料可能成为制衡权力的补充手段。

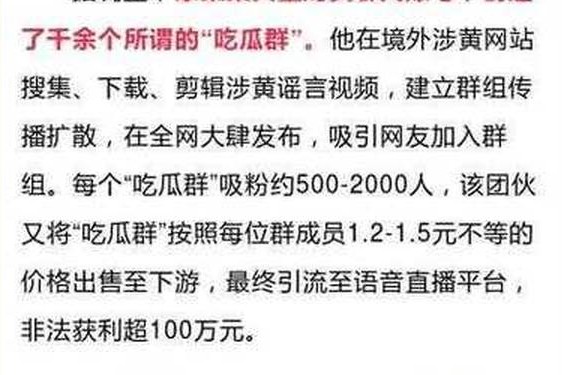

然而法律界对此持审慎态度。中国政法大学刑法学教授罗翔曾公开警示:“未经司法审判的‘实锤证据’可能构成名誉侵权。”在“顶流艺人涉毒”视频事件中,所谓“工具”后被证实为影视道具,但当事人的商业代言已损失超2亿元。这种未审先判的舆论暴力,暴露了爆料行为对程序正义的践踏风险。

技术赋权的双刃剑

区块链存证和深度伪造技术的博弈正在改写真相的定义。加拿大滑铁卢大学实验室最新研究表明,当前98%的爆料视频都经过选择性剪辑,而普通网民识别伪造内容的平均准确率不足35%。当“911红领巾”发布某企业家涉嫌行贿的对话录音时,区块链时间戳虽能证明视频未经篡改,却无法验证录音场景的完整性。

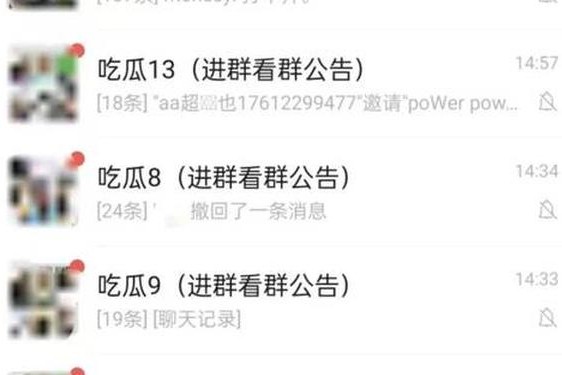

加密通信工具的普及降低了爆料门槛。Telegram、Signal等平台日均传输超2亿条加密消息,前美国国安局技术主管威廉·宾尼警告:“端到端加密正在制造法外之地。”2023年广州法院审理的案例显示,某爆料组织利用洋葱路由技术传播不实信息,追查原始IP地址的成本高达案件标的额的3倍以上。

这场围绕“吃瓜文化”的全民讨论,本质上是对数字时代权力结构的重新协商。当“稀有视频”的传播量级突破临界点时,单纯的封堵可能加剧舆论反弹,但放任自流又将威胁社会秩序。未来研究或可聚焦于建立动态分级响应机制:对涉及重大公共利益的爆料启动法定验证程序,而对娱乐性八卦则通过算法降权处理。正如哈佛大学伯克曼中心提出的“透明化治理”模型,或许只有将爆料纳入法治框架,才能真正实现“吃瓜有理”与“爆料有界”的平衡。