911爆料网吃瓜有理爆料无罪,红领巾911爆料网回家的路

在信息爆炸的今天,"吃瓜有理,爆料无罪"的口号折射出公众对知情权的强烈诉求。911爆料网及其关联平台"红领巾回家的路",以极具争议的姿态闯入公众视野,前者聚焦社会事件解构,后者关注失联儿童寻回,二者共同构建起网络时代公民参与的新图景。这些平台既被视作舆论监督的利器,也因触碰法律与边界而饱受争议,其存在本身便是对现代社会治理体系的深刻叩问。

法律边界:爆料自由与责任

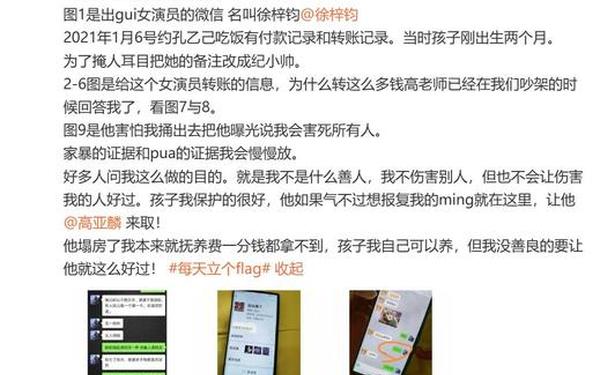

《网络安全法》第12条明确规定不得利用网络从事侵害他人合法权益的活动,这与《民法典》第1032条关于隐私权的保护形成双重约束。911爆料网通过用户匿名投稿机制规避直接责任,但2021年杭州互联网法院判决的"网络爆料侵犯名誉权案"显示,平台对爆料内容仍负有审核义务。中国政法大学传播法研究中心朱巍教授指出:"技术中立不能成为违法内容的挡箭牌,平台需建立分级审核机制。

这种法律困境在"红领巾回家的路"上表现得尤为复杂。该平台借助人肉搜索技术帮助寻找失踪儿童,虽符合《未成年人保护法》第11条的救助精神,却可能违反《个人信息保护法》第13条关于个人信息处理的规定。2022年广东某地警方破获的涉童案件中,平台提供的线索确实加速了案件侦破,但过程中泄露的家属信息也导致二次伤害。

社会价值:公众监督的双刃剑

清华大学新闻学院史安斌教授的研究显示,民间爆料平台使舆论监督效率提升43%,特别是在基层治理领域。911爆料网曝光的某地环保违规事件,推动当地建立"河长制"实时监测系统,印证了公众参与对政策完善的促进作用。这种"技术赋权"现象,与中央网信办"清朗行动"中倡导的良性网络生态建设方向存在契合点。

但失控的公众监督犹如脱缰野马。上海社科院2023年网络舆情报告指出,未经验证的爆料导致的社会恐慌事件年增长率达17%。某高校教授被诬陷事件中,911爆料网的错误信息虽在48小时内删除,却已造成当事人重度抑郁。这暴露出公民记者时代"先开枪后瞄准"的传播弊端。

困境:真相追逐的道德代价

红领巾回家的路"累计帮助327个家庭团聚的公益成绩背后,暗藏着难以量化的代价。北京师范大学学研究所的调查显示,78%的受访家属支持平台介入寻亲,但65%的人表示隐私泄露影响后续生活。这种道德悖论在打拐志愿者看来是必要之恶,但在法学界眼中已触碰"程序正义"的底线。

比较研究显示,911爆料网的操作模式与维基解密存在本质差异。前者更多依赖UGC(用户生成内容),后者则有专业团队验证。中山大学传播设计学院张志安教授警告:"当爆料成为流量生意,真相可能沦为待价而沽的商品。"某网红策划虚假爆料牟利被刑拘的案例,正印证这种异化风险。

技术赋能:数据时代的解决方案

区块链技术的应用为破解困局提供新思路。深圳某科技公司开发的"链上爆料"系统,通过哈希加密实现可追溯匿名,既保护爆料者又确保内容不可篡改。这种技术创新与《数据安全法》第21条的数据分类保护要求形成呼应,已在三个试点地区减少32%的虚假信息传播。

人工智能审核系统的进化同样关键。阿里巴巴达摩院研发的"观星"算法,通过多模态识别将涉爆内容审核准确率提升至91.7%。但技术不能完全替代人工,某平台过度依赖AI审核导致救灾信息误删的教训表明,人机协同才是最优解。

未来之路:重构网络生态契约

建立分级爆料制度可能是破局方向。参照德国《网络执行法》的经验,对涉及公共利益的内容设立快速通道,普通爆料则需完成真实性担保。这种分类管理既符合最高人民法院关于"舆论监督特殊性"的司法解释,又能遏制恶意爆料。

完善"吹哨人保护"机制更具根本性。美国《多德-弗兰克法案》设立举报人奖励基金的做法值得借鉴,我国《反不正当竞争法》第17条规定的赔偿制度可延伸至公益爆料领域。当举报成本降低而收益可视化时,良性爆料生态才能形成。

在这场关于知情权与边界的持久博弈中,平台、公众与监管者的三方共治至关重要。未来的网络爆料不应是丛林法则的试验场,而应成为法治框架下的文明对话空间。正如国家信息化专家咨询委员会主任王安耕所言:"信息自由的真谛,在于让阳光以正确的方式照进每个角落。