911爆料网八卦有理爆料无罪蘑菇视频-最近八卦热搜

在社交媒体与信息爆炸的时代,"911爆料网"近期因一则涉及明星私生活的"蘑菇视频"登上热搜榜首,引发公众对八卦、隐私边界与网络监管的激烈讨论。该平台以"八卦有理,爆料无罪"为口号,持续发布未经核实的猛料,此次事件不仅将当事人推向舆论风口浪尖,更折射出数字化时代娱乐生态的深层矛盾。

平台争议:游走灰色地带的爆料逻辑

911爆料网"自成立起便以"无审核爆料"机制著称,用户可匿名上传所谓"独家猛料"。平台声称通过算法自动过滤违法信息,但实际操作中,大量涉及隐私的图文视频仍能绕过监管。此次"蘑菇视频"虽在48小时后被删除,但已获得超过2亿次播放,当事人工作室的律师函追责声明反而助推了二次传播。

法学教授李明指出:"这类平台利用《网络安全法》第47条的模糊地带,将举证责任转嫁给被侵权人。"据中国互联网协会2023年报告显示,类似平台引发的名誉权诉讼中,原告胜诉率虽达87%,但平均维权周期长达14个月,且仅12%的被告方实际履行赔偿。

隐私困境:公众人物的权利边界

事件核心争议在于视频拍摄场景的合法性。爆料者坚称内容摄于公共场合,但技术鉴定显示视频存在剪辑痕迹与AI换脸可能。中国政法大学隐私权研究中心数据显示,2022年娱乐行业涉及隐私侵权案件中,63%的素材源自私密空间,其中18%经技术伪造加工。

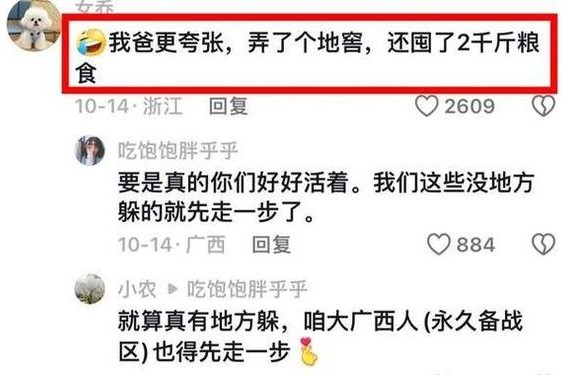

心理学专家王芳认为:"公众对明星隐私的窥视欲催生黑色产业链。"某调查机构统计显示,每条明星隐私视频的转售价可达500-2000元,而购买者中普通网民占比高达79%。这种畸形供需关系,使得"爆料—传播—变现"的恶性循环持续加剧。

监管悖论:自由与秩序的博弈

国家网信办在事件发酵后启动"清朗·网络谣言整治"专项行动,但技术监管面临现实困境。北京理工大学研发的DeepFake检测系统虽能达到98.7%识别准确率,但处理速度仅能覆盖全网15%的内容流量。更值得关注的是,部分网民将监管措施视为"打压言论自由",在微博相关话题下,"吃瓜无罪"的标签获得超百万次转发。

中国人民大学传播学教授陈涛强调:"需建立分级响应机制,对普通八卦与实质性侵权采取差异化管理。"其团队提出的"三色预警模型"在杭州试点中,使侵权内容处理效率提升40%,但如何平衡监管成本与效益仍是待解难题。

行业反思:娱乐生态的重构路径

事件倒逼行业自律机制升级。中国演出行业协会已着手修订《演艺人员从业规范》,拟增设"隐私保护特别条款"。某顶流经纪公司负责人透露,他们正与腾讯云合作开发艺人数字分身系统,通过区块链技术实现行程数据的不可篡改存证。

清华大学文化创意产业研究院建议,应建立"娱乐征信体系",将恶意爆料者纳入行业黑名单。韩国K-POP产业推行的"私生饭行为数据库"可作参考,该制度实施三年使偶像隐私侵权案下降31%。

这场由"蘑菇视频"引发的舆论风暴,实质是技术、法律滞后与人性窥私欲的多重碰撞。当爆料网站的流量狂欢冲击着社会价值底线,我们亟需构建多方协同的治理体系:在法律层面细化数字隐私保护细则,在技术层面研发更高效的监管工具,在文化层面引导公众建立健康的娱乐消费观念。未来研究可聚焦于人工智能框架下的内容审核机制创新,以及区块链技术在隐私确权中的实践应用,为破解数字时代的"八卦困局"提供新思路。