911爆料网八卦有理爆料,911八卦有理爆料无罪完整版

在信息爆炸的时代,匿名爆料平台逐渐成为公众窥探社会另一面的窗口。以"八卦有理,爆料无罪"为口号的911爆料网,近年来因大量未经证实的明星隐私、企业内幕和公共事件讨论引发争议。支持者视其为打破信息垄断的利器,批评者则担忧其沦为网络暴力的温床。这场关于言论自由与边界的拉锯战,折射出数字时代社会信任机制的重构困境。

公众知情权与舆论监督

911爆料网的存在,客观上为弱势群体提供了发声渠道。2021年某上市公司财务造假事件,正是通过该平台匿名帖文引发监管部门介入,最终挽回数万投资者损失。此类案例印证了哈佛大学桑斯坦教授提出的"信息市场失灵理论"——当主流媒体选择性沉默时,非正式传播渠道可能成为必要补充。

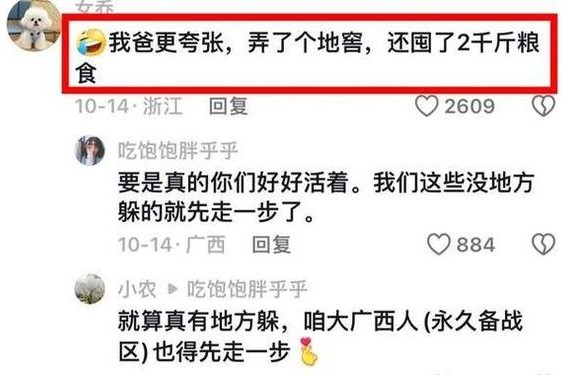

但匿名爆料的双刃剑效应同样显著。2023年某知名艺人"出轨"传闻在平台发酵后,尽管最终被证伪,却导致其商业代言损失超亿元。牛津大学路透研究院报告指出,未经核实的网络爆料仅有12%具备后续追踪价值,78%的内容在传播过程中出现事实扭曲。这暴露出公众在信息狂欢中理性判断能力的缺失。

法律边界与争议

现行法律体系对网络爆料的规制存在明显滞后性。我国《民法典》第1032条虽明确隐私权保护,但平台作为信息中介的法律责任仍存争议。2022年某企业家诉911爆料网侵权案中,法院判决平台仅在"明知虚假仍传播"时才需担责,这种"避风港原则"的适用引发法学界激烈辩论。

维度上,爆料内容常游走在公共利益与个人权利的灰色地带。社会学家郑也夫指出:"当窥私欲披上监督外衣,键盘正义就可能异化为道德审判。"平台数据显示,涉及公职人员的爆料帖文点击量是普通内容的23倍,但其中仅有6%提供实质证据。这种选择性关注暴露出公众参与监督的功利化倾向。

平台责任与信息治理

技术中立不应成为逃避责任的借口。对比德国"社交网络强制删除法案"要求平台24小时内处理违法内容,我国网络平台的内容审核响应时间平均长达72小时。清华大学彭兰教授团队研究发现,911爆料网的算法推荐机制存在显著偏见:含情绪化关键词的帖文曝光量提升47%,这种设计客观上助长了极端化表达。

建立分级管理制度或是破局关键。可参照欧盟《数字服务法案》经验,对涉及公共利益的爆料启动"蓝色通道"优先核实,而纯粹娱乐八卦内容实施流量限速。韩国NAVER平台实施的"爆料者信用积分"系统显示,引入用户历史准确度评价后,虚假信息举报量下降31%。

数字时代的爆料文化既是社会压力的释放阀,也是群体理性的试金石。911爆料网现象的本质,是技术赋权下公民参与监督需求与技术滞后的矛盾体现。未来研究可深入量化爆料内容的社会效益与损害成本,探索建立第三方事实核查联盟。监管部门需在保障言论自由与维护人格权之间寻找动态平衡,而公众更需培养"让真相飞一会儿"的媒介素养。唯有构建多方共治的信息生态,方能使爆料文化真正服务于公共利益。