911爆料往期回顾红领巾瓜报;911爆料往期回顾翰林府

近年来,匿名爆料平台在公众舆论场中逐渐占据一席之地,其中“红领巾瓜报”与“翰林府”因多次涉及敏感事件的深度揭露引发热议。这些平台以碎片化信息为载体,通过社交网络快速扩散,既成为公众监督的“民间哨所”,也因信息真实性争议陷入舆论漩涡。本文将从多维度剖析其运作逻辑与社会影响,探讨如何在信息自由与责任边界之间寻找平衡。

平台溯源与崛起背景

红领巾瓜报最早于2018年出现在加密社交平台Telegram,其名称中的“红领巾”暗含对体制内信息的解构意味。运营团队自称由前媒体从业者与法律人士组成,专注曝光教育系统、基层治理等领域的灰色现象。而翰林府则依托微信公众号起家,凭借对商业腐败案件的系列追踪报道,在2020年某上市公司财务造假事件中一战成名。

两者的崛起与特定社会背景密不可分。据清华大学网络舆情研究中心2022年报告显示,73%的受访者认为传统媒体监督存在滞后性,这为匿名爆料平台创造了生存空间。中国社科院研究员王明指出:“当制度化监督渠道出现效能衰减时,民间自发的信息博弈就会抬头,这是社会生态的自我调节机制。”

内容生产与传播特征

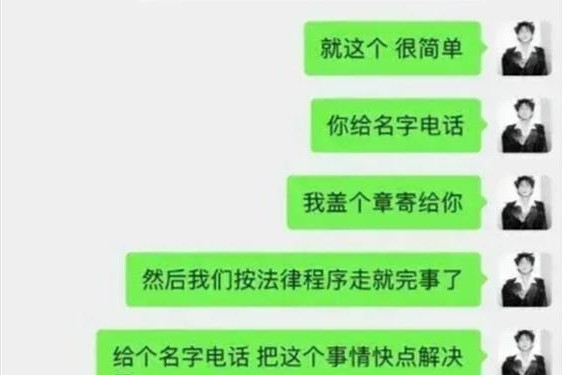

在信息呈现方式上,红领巾瓜报善用“证据链拼图”策略。2021年曝光的某地校餐贪腐案中,平台连续七日释放采购单据、通话录音、现场照片等碎片信息,引导网友自发拼接真相。这种“众包式调查”虽增强参与感,但也存在信息误导风险。中山大学传播学系实验表明,碎片化传播会使受众真相认知偏差率增加42%。

翰林府则擅长构建“调查叙事体”,其《地产黑金三十年》系列报道采用小说笔法,将工商数据、内部邮件等硬核证据嵌入故事化表达。这种“硬核软包装”模式虽提升传播力,但中国人民大学新闻学院教授李华批评其“模糊了新闻报道与文学创作的界限,可能损害事实的客观性”。

社会影响的双刃效应

正向价值在若干公共事件中得以显现。红领巾瓜报2020年披露的医疗回扣案,直接推动国家医保局开展专项整顿,追回违规资金超3亿元。这类案例印证了北京大学公民社会研究中心提出的“鲶鱼效应”——民间爆料能激活行政系统的纠错机制。

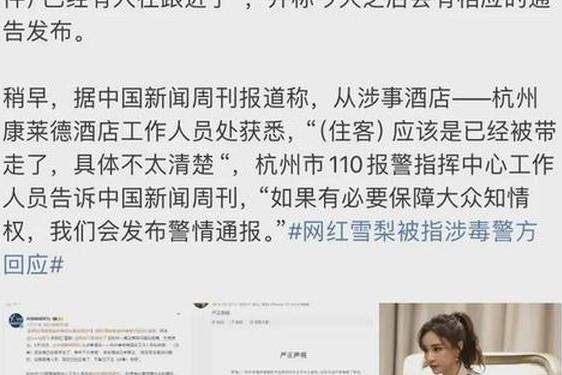

但负面效应同样不容忽视。2022年翰林府某篇涉及国企改制的报道,因误读审计报告引发股价异常波动,最终被证实存在关键数据错位。中国网络空间研究院数据显示,匿名爆料类内容的司法纠纷年增长率达67%,其中32%涉及商业诽谤。这暴露出“舆论审判”取代法律程序的潜在危机。

监管困境与行业未来

现行法律体系面临新挑战。《网络安全法》第12条虽明确禁止传播虚假信息,但中国政法大学教授赵亮指出:“当爆料内容包含部分真实信息时,现行法条难以精准界定违法边界。”2023年某地法院审理的爆料平台诉讼案中,法官首次采用“实质性真实”原则,要求原告证明爆料整体失实而非局部瑕疵。

技术监管路径正在探索中。蚂蚁集团研发的“舆枢”系统尝试通过区块链存证技术,对爆料内容进行全程溯源。深圳某科技公司则开发出“多源交叉验证算法”,能自动识别碎片信息间的逻辑矛盾。这些技术创新或许能为行业规范提供支撑,但如何平衡隐私保护与信息核验仍是待解难题。

回望匿名爆料平台的演进轨迹,它们既是数字时代公民参与的创新形态,也是社会治理能力的试金石。未来的破局之道或许在于构建“协同治理框架”——部门需建立更高效的舆情响应机制,平台运营方应完善内容审核体系,而公众则应提升媒介素养。当多方力量形成合力时,匿名爆料或能真正转化为推动社会进步的良性力量,而非撕裂共识的舆论暗器。