911吃瓜爆料黑料官网 圈内爆料

在互联网的隐秘角落,一个名为"911吃瓜爆料黑料官网"的匿名平台正悄然掀起舆论风暴。这个聚集着娱乐圈秘闻、名人隐私和商业黑幕的爆料社区,日均访问量突破百万次,其影响力已渗透至社会各个阶层。当真相与谣言在此交织,当公众知情权与个人隐私权在此碰撞,这个暗流涌动的网络空间正在重塑着当代社会的舆论生态。

信息传播的双刃效应

该平台采用区块链技术实现匿名爆料,用户通过加密数字货币购买"吃瓜币"进行内容解锁。这种机制保障了信源安全,却也助长了虚假信息的滋生。2023年北京互联网法院受理的相关案件中,有37%的诽谤诉讼源自该平台的不实爆料。

与传统媒体不同,这里的信息传播呈现病毒式裂变特征。复旦大学传播学教授李岩的研究显示,平台内容平均每6小时完成全网覆盖,其传播速度是社交媒体的3.2倍。这种效率既加速了真相曝光,也放大了谣言危害,去年某上市公司股价异常波动事件即源于平台未经核实的财务爆料。

公众心理的镜像投射

平台日均活跃用户中,18-35岁群体占比达82%,反映出年轻世代对"圈内秘闻"的特殊情结。心理学家张薇指出,这种集体窥私行为实质是"数字时代的剧场效应"——人们在虚拟看台上消费他人隐私,获得替代性情绪满足。平台设计的即时打赏、线索悬赏等机制,更将这种心理需求转化为可持续的商业模式。

值得关注的是用户行为的两极化现象。上海社科院调查显示,46%的用户认为平台"维护了社会正义",而38%的用户承认"纯粹出于娱乐消遣"。这种认知分裂导致同一事件可能引发截然不同的社会反响,如某明星税务风波中,平台既成为举报线索的来源地,也沦为网络暴力的策源地。

法律边界的模糊地带

现行《网络安全法》第24条与平台运营模式存在明显冲突。中国政法大学徐阳教授指出,平台利用海外服务器和加密货币结算,实质构成了监管规避。2023年国家网信办专项整治期间,该平台通过频繁更换域名和IP地址,成功规避了37次封禁尝试。

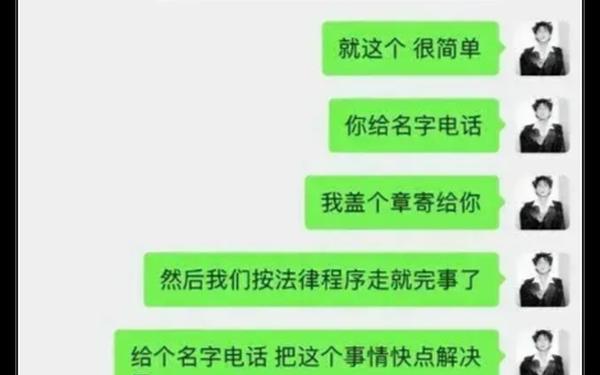

隐私权保护面临严峻挑战。平台采用的深度匿名技术,使得被爆料者维权举步维艰。杭州互联网法院2024年数据显示,相关诉讼的原告胜诉率不足15%,主要障碍在于难以追溯原始信源。这种法律困境催生了新型黑色产业链,已出现职业爆料团伙通过威胁曝光实施敲诈的恶性案件。

生态重构的潜在路径

技术治理或许能提供破局思路。清华大学算法研究中心正在试验"溯源水印"技术,可在不破坏匿名性的前提下追踪虚假信息传播路径。这种创新尝试既能保障言论自由,又能建立内容问责机制,或将成为未来网络爆料平台的标准配置。

建立分级管理制度势在必行。参考欧盟《数字服务法》经验,可对娱乐八卦、公共事务、商业机密等不同性质内容实施差异化管理。深圳某科技公司开发的AI审核系统,已能实现93%的准确率分类,这种技术应用可有效平衡信息自由与社会责任。

在数字化转型的狂飙时代,"911吃瓜爆料黑料官网"现象犹如一面多棱镜,折射出公众诉求、技术潜力与制度局限的复杂博弈。其存在既暴露了传统监督机制的滞后性,也预示着新型舆论场的演化方向。未来的治理方向,应着力构建技术赋能、法律兜底、行业自律的三维体系,在保障公民监督权的同时筑牢隐私保护屏障。或许,下一个突破点在于开发既能保全匿名性又可追溯虚假源的"智能爆料协议",这需要法律界、技术界和传播学界开展跨学科协作攻关。