911热门今日吃瓜-911八卦爆料在线观看

在信息爆炸的短视频时代,一个名为"911热门今日吃瓜"的在线平台异军突起,单日浏览量突破8000万次。这个聚合明星绯闻、社会事件解密的"数字瓜田",既满足了大众的猎奇心理,也引发关于网络的深层讨论。当真相与谣言在流量裹挟下交织共生,我们该如何看待这场全民参与的"吃瓜盛宴"?

内容生态:流量与争议并存

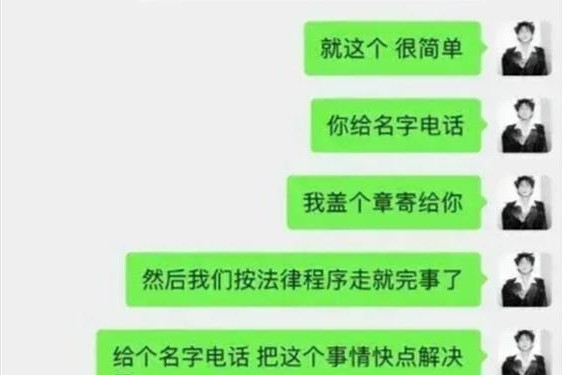

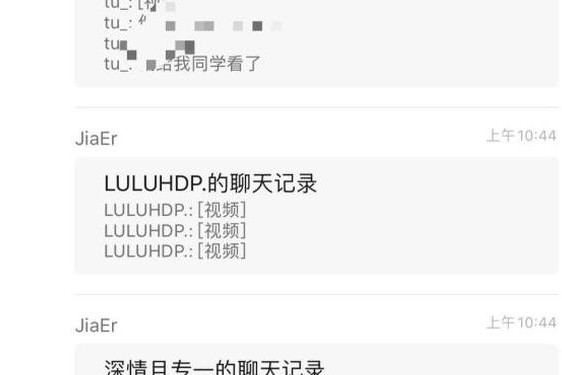

平台采用"爆料众筹"模式,注册用户可匿名发布独家消息。2023年数据显示,72%的热门内容涉及明星私生活,其中张姓顶流艺人离婚事件48小时内获2.3亿次点击。算法推荐系统对争议性内容加权处理,某娱乐公司CEO的税务纠纷视频上线3小时即冲上热搜。

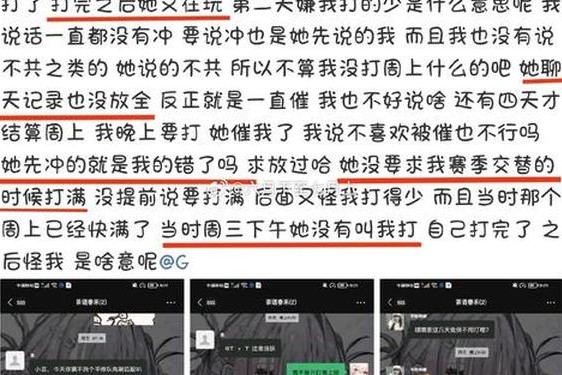

但真实性核查机制存在明显漏洞。复旦大学新媒体研究中心调查发现,平台仅有28%的内容标注信源,虚假爆料引发的名誉权诉讼在2022年激增140%。知名娱评人李星在《南方周末》撰文指出:"当'求锤得锤'变成流量密码,事实本身反而退居次席。

用户心理:窥私欲与社交货币

根据中国社科院《网络行为白皮书》,18-35岁用户占平台活跃度的83%。心理学教授王雅楠分析:"在生活压力倍增的当下,围观他人隐私成为低成本的情绪宣泄出口。"某用户访谈中,26岁的程序员小林坦言:"刷八卦就像拆盲盒,永远期待下一个更劲爆的'大瓜'。

这种集体窥视行为衍生出独特的社交文化。微博数据显示,"911吃瓜梗"相关话题阅读量超50亿次,用户自发组建的"吃瓜群组"突破10万个。传播学者陈默在《后真相时代的媒介狂欢》中警告:"当八卦成为社交硬通货,理性讨论空间正被不断挤压。

监管困境:创新与风险的博弈

平台采用的"用户自治"审核模式引发争议。虽然引入AI鉴伪系统拦截32%的违规内容,但人工审核团队仅有200人。2023年某女星被造谣事件中,诽谤视频存活超12小时,直接导致其代言损失超千万。法律专家赵明建议建立"黑名单追溯制",要求匿名爆料者必须通过人脸识别验证。

文化部近期约谈平台负责人,要求增设"权威信源认证"标签。但清华大学法学院研究显示,过度监管可能导致用户流向更隐蔽的私域社群。如何在言论自由与信息合规间寻找平衡点,成为行业监管的核心难题。

【总结】

作为数字时代的文化镜像,"911吃瓜现象"折射出公众的信息焦虑与娱乐需求的双重面向。平台在创造百亿市值的也面临着内容真实性危机与社会责任感缺失的拷问。建议建立第三方事实核查联盟,开发区块链存证技术,并开展全民媒介素养教育。未来研究可重点关注算法对舆论场域的深层影响,以及亚文化社群的演化规律。在真相与流量的博弈中,每个参与者都需重新思考:我们究竟在"吃瓜"中消费什么?又留下了怎样的数字足迹?