国产一级精品肚脐眼精品_成人肚脐的作用和功效

作为胚胎时期连接母体的唯一通道,肚脐在成人后并未失去其特殊价值。这片直径不足五厘米的凹陷区域,既是中医理论中的"先天之本",也是现代医学解剖学的重要标记。从《黄帝内经》记载的"神阙穴"到现代脐疗技术,这片看似普通的皮肤褶皱承载着调节阴阳、平衡气血的独特使命。当代研究更揭示,肚脐区域的神经末梢密度是腹部其他部位的3-8倍,其微环境直接影响着人体免疫与代谢系统的运作。

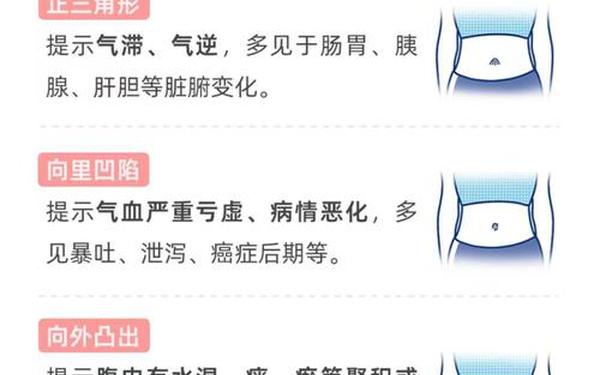

胚胎遗迹的生理奥秘

肚脐的胚胎学特征赋予其特殊的解剖地位。作为腹壁最后闭合点,此处表皮角质层仅0.05-0.1毫米,缺乏皮下脂肪与肌肉保护,却密集分布着20余种神经感受器。这种结构使其成为腹腔环境的"晴雨表",通过局部温度变化可监测肠道蠕动状态,其微循环速度是腹壁其他区域的1.5倍,为药物透皮吸收提供了理想通道。

现代影像学研究证实,肚脐与腹膜后神经丛存在直接联系。当外界刺激作用于此处时,信号可沿T10-T12脊神经节快速传递至自主神经系统,这种传导效率解释了为何中医脐疗能迅速改善胃肠功能紊乱。美国约翰霍普金斯大学的最新研究发现,肚脐微生物群的多样性指数与肠道菌群呈显著正相关,提示其可能参与全身免疫调节。

中医理论的能量枢纽

在传统医学体系中,神阙穴被视作"先天真气所居"。明代《医学入门》记载的隔盐灸法,利用高渗盐水增强艾热渗透,可使局部温度梯度达到45-50℃,促使药物成分通过脐周丰富的动静脉网扩散至全身。临床数据显示,持续三周的脐灸治疗可使慢性腹泻患者症状缓解率提升至78.6%,其作用机制与调节肠道5-HT受体表达密切相关。

现代改良的揉脐法则融合了生物力学原理。顺时针揉动产生的0.3-0.5Hz机械波可同步激活迷走神经与盆神经,这种双通道调节效应在改善焦虑性失眠方面展现独特优势。北京中医药大学的对照实验显示,每日揉脐15分钟可使皮质醇水平下降26%,同时提升血清素浓度达19%。

现代医学的功能解码

解剖学视角下的肚脐具有定位价值。其与髂前上棘构成的"黄金三角"是腹腔镜手术的关键入路点,误差控制在±2mm内可显著降低术后并发症。功能磁共振研究更发现,刺激该区域可激活岛叶皮质与下丘脑的特定功能区,这为解释脐疗调节内分泌的机制提供了神经影像学证据。

在代谢调控方面,肚脐的皮下筋膜层富含温度敏感TRPV1受体。韩国首尔大学的研究团队证实,局部热敷可使棕色脂肪组织活性提升37%,这种产热效应在肥胖干预中展现出潜在价值。而通过纳米载体技术将药物靶向输送至脐周血管,其生物利用度可比口服给药提高8-12倍。

健康管理的实践智慧

日常护理需遵循"三防原则"。防寒方面,肚脐温度每下降1℃,结肠蠕动速度即减缓15%,这也是中医强调"夏不露脐"的科学依据。清洁时建议采用pH5.5的弱酸性溶液,过度使用酒精会破坏其特有的微酸性屏障,使致病菌定植风险增加3倍。

治疗性干预需注重个体差异。隔姜灸更适合阳虚体质,而生附子饼灸则对寒凝血瘀证效果显著。广州中医药大学的临床统计表明,辨证施灸可使慢性盆腔炎治愈率从常规治疗的54%提升至82%。对于亚健康人群,晨起顺时针揉脐200次配合腹式呼吸,能有效改善脑-肠轴功能紊乱。

传统与现代的融合展望

这片承载着生命起源密码的特殊区域,正在传统智慧与现代科技的交织中焕发新生。从脐带血干细胞治疗到量子点标记的脐周给药系统,前沿研究不断拓展其应用边界。建议未来研究可聚焦于:建立脐部微生物群与代谢综合征的关联模型;开发智能穿戴设备实现脐温动态监测;探索电磁脉冲刺激对自主神经的调控效应。唯有贯通古今、融汇中西,方能真正解锁这座"生命之门"的健康密码。