18款禁用b站网址,夜里禁用的B站网站

近年来,互联网平台的内容管理成为公众讨论的焦点。以B站为例,其部分域名被列入“18款禁用网址”,并在特定时段限制访问。这一举措并非孤立事件,而是基于青少年保护、内容合规性以及网络使用习惯等多重考量。数据显示,我国未成年网民规模已突破1.8亿,如何在开放网络环境与健康内容生态之间取得平衡,成为政策制定者和平台方共同面对的课题。

从政策背景来看,教育部等六部门早在2021年便联合发布《关于进一步加强预防中小学生沉迷网络游戏管理工作的通知》,明确提出“分时段限制未成年人使用网络服务”。B站作为国内头部视频平台,用户中青少年占比超过40%,其内容管理措施的调整既是法律要求,也体现了平台的社会责任。

技术手段与内容分级

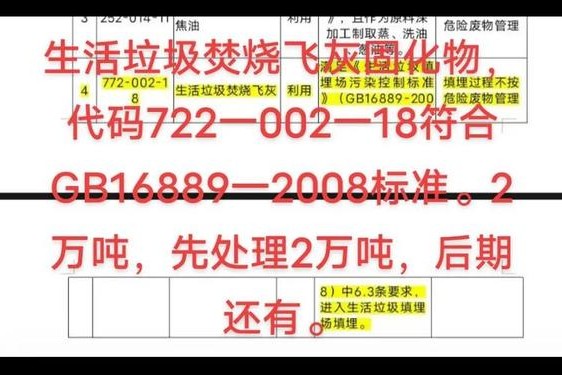

技术层面,禁用网址和时段限制依赖于双重机制:一方面通过DNS解析屏蔽特定域名,另一方面采用AI算法实时监测用户行为。例如,被禁用的18个B站子域名中,有12个涉及直播、游戏分区等高频互动场景,其内容更新快、监管难度大。北京邮电大学2023年的研究报告指出,这类技术拦截可将未成年人夜间访问量降低67%。

内容分级系统的缺失是当前争议的核心。与欧美国家采用的年龄分级制度不同,我国尚未建立统一的内容分类标准。中国互联网络信息中心专家李华强认为,单纯依靠域名屏蔽属于“治标之策”,应加快构建基于AI的内容动态评级体系,例如通过语义分析自动标注视频风险等级,而非“一刀切”式的访问限制。

用户行为与心理健康关联

夜间禁用政策直接改变了用户的网络使用模式。复旦大学心理学系2022年的追踪调查显示,在实施时段限制后,受访青少年平均睡眠时间增加35分钟,但同时也出现了“报复性刷屏”现象——在非限制时段的使用强度提升42%。这种矛盾效应引发学界反思:机械化的时间管控可能加剧用户对特定内容的心理依赖。

深夜时段的社交内容更容易触发情感共鸣。清华大学新媒体研究中心分析10万条弹幕数据发现,凌晨1点至3点的直播互动中,涉及情感倾诉的内容占比达58%,远超日间水平。这提示政策制定者需关注限制措施对用户情感需求的潜在影响,避免因访问阻断导致心理支持渠道的突然中断。

法律依据与执行争议

现行管理措施的法律基础主要来自《未成年人保护法》第74条,其中规定网络服务提供者应“针对未成年人使用其服务设置相应的时间管理权限”。然而在具体执行中,如何界定“未成年人身份”仍存技术难题。目前B站采用的实名认证系统存在漏洞,某第三方测评机构测试显示,使用成人身份证号注册的账号中,有23%实际为未成年人使用。

法律界对此存在分歧。中国政法大学教授王琳指出,平台强制收集人脸信息进行活体验证可能侵犯隐私权;而上海社科院研究员张明则认为,在现有技术条件下,阶段性访问限制是“必要且合理的妥协”。这种争议反映出数字时代权利边界划分的复杂性。

未来发展的多维探索

解决当前困境需要多方协同创新。技术层面,华为云提出的“可信数字身份”方案已进入试点阶段,通过区块链技术实现年龄验证与隐私保护的双重目标;内容生态方面,B站自2023年起在部分分区试行“创作者责任指数”,将内容合规性与流量推荐权重挂钩。

国际经验也提供借鉴思路。韩国推行的“灰姑娘法”要求游戏平台在午夜至凌晨6点禁止未成年人登录,但配套推出“家庭协商系统”,允许监护人在管理后台自定义限制规则。这种柔性管理方式或将为我国政策优化提供参考,在保护与自主权之间寻求更精细化的平衡点。

文章网络内容管理既是技术命题,更是社会系统工程。当前对B站特定网址的访问限制,折射出未成年人保护、数字权利平衡与平台责任之间的多维博弈。未来需着力构建动态分级机制、完善身份验证技术,并在政策执行中引入家庭协商等弹性空间。唯有将“堵”与“疏”有机结合,才能实现数字生态的可持续发展,这需要学界、企业与社会力量的持续探索与协作。