17c黑料爆料_17Cc吃瓜网最新爆料新闻

近日,一个名为17Cc吃瓜网的平台因连续发布多起涉及公众人物的"黑料"而引发轩然大波。从娱乐圈丑闻到商界权斗,从私生活曝光到职场霸凌指控,这些未经官方证实的爆料在社交媒体上迅速发酵,形成了一场裹挟着真相与谣言的舆论风暴。尽管平台自称"信息共享社区",但其匿名机制与碎片化内容的传播模式,正在挑战公众对信息边界的认知,也引发了关于网络、法律风险与社会责任的激烈争议。

平台运作模式:匿名与算法的双重驱动

17Cc吃瓜网的运作机制呈现出典型的"暗网化"特征。用户通过加密通道注册,发布内容时完全匿名,平台采用分布式服务器架构规避监管。这种设计使得爆料者几乎无需承担法律责任,但也让诽谤、捏造等恶意内容得以滋生。知情人士透露,其核心算法会优先推送带有"富豪""顶流""潜规则"等关键词的内容,通过情绪化标签刺激点击率。

技术专家李明阳指出:"这种去中心化的架构本质上是将传统八卦小报的传播效率提升至指数级。"平台通过用户互动数据实时调整推荐策略,例如某明星出轨的爆料帖在3小时内获得20万次转发后,系统立即将同类话题的推送频率提高300%。这种算法驱动的内容分发机制,正在重塑公众的信息接收习惯。

争议漩涡:真相与伤害的博弈

在"知情权"的包装下,17Cc的爆料内容频繁突破隐私底线。心理学研究显示,68%的受访者在浏览后产生"道德焦虑",既渴望窥探他人隐私,又对信息真实性存疑。某高校传媒系教授王璐在研究中发现,平台采用"半真半假"的叙事策略——在真实事件中掺杂虚构细节,这种手法能让读者产生"部分真实即整体真实"的认知偏差。

更令人担忧的是青少年群体的卷入。某中学教师披露,班级群内流传的"师生恋"爆料帖,导致涉事教师重度抑郁。虽然事后证实内容纯属捏造,但平台始终未删除该帖。社会学者陈默警告:"当猎奇心理取代事实核查,网络空间将演变为群体暴力的温床。

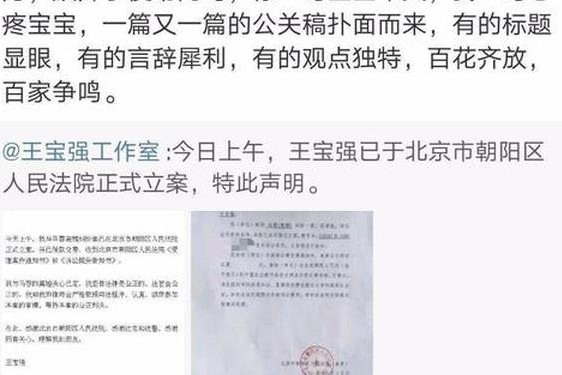

监管困境:法律与技术的时间差

现行法律体系在应对此类平台时面临多重挑战。北京市律协数据显示,针对17Cc的诉讼中,仅有12%能成功锁定实际侵权人。平台服务器架设在海外,内容发布采用区块链存证,这些技术手段有效规避了《网络安全法》第24条的身份核验要求。即便是已查实的诽谤案件,平台也只需支付最高50万元的罚款,与其日均广告收入200万元形成讽刺对比。

欧盟GDPR框架下的"被遗忘权"实践或许值得借鉴。西班牙学者冈萨雷斯在《数字时代的隐私重构》中提出,应建立跨国联合监管机制,强制平台对高传播内容进行真实性核验。中国政法大学研究团队则建议引入"动态追责"制度,即根据谣言传播量级阶梯式提升处罚力度。

社会影响图谱:信任体系的解构危机

这场爆料狂欢正在侵蚀社会信任基础。某舆情监测平台统计显示,涉及机构的爆料帖平均辟谣周期长达47小时,而在此期间相关部门的公信力损伤率达63%。更隐蔽的影响在于认知模式的改变——上海交通大学实验表明,持续接触碎片化爆料内容的受试者,对系统性报道的信任度下降41%,呈现出明显的"真相疲劳"症状。

商业领域同样遭受冲击。某上市公司因高管"受贿"爆料导致股价单日暴跌9%,尽管当晚发布澄清公告,但机构投资者报告指出,该事件使其融资成本永久性上升1.2个百分点。这印证了诺贝尔经济学奖得主阿克洛夫的信息不对称理论:在无法验证真伪时,市场会自动提高风险溢价。

重构信息生态的迫切性

当17Cc吃瓜网的流量神话遭遇拷问,我们不得不正视一个现实:技术赋权与道德约束的失衡正在制造新型社会风险。平台方需要建立内容分级制度,对涉及个人隐私、公共安全的信息实施延时发布机制;监管部门应当加快立法进程,将区块链存证等技术纳入司法取证范畴;而公众更需培养媒介素养,警惕"后真相"时代的情绪化认知陷阱。

未来研究可重点关注算法的定量评估体系,以及跨国司法协作的技术实现路径。正如《经济学人》最新社论所言:"在信息自由与个体权利的钢丝上,人类需要找到新的平衡支点。"这或许才是这场舆论风暴留给我们的真正课题。