58岁沈阳老阿姨叫的没谁了-沈阳40岁老阿姨叫的没谁

在沈阳这座充满烟火气的城市里,"58岁老阿姨叫的没谁了"与"40岁老阿姨叫的没谁"的标签如同都市传奇般反复刷屏。前者以街头巷尾的幽默段子手形象深入人心,后者则因网络音频中极具辨识度的声线引发全民模仿。这些看似戏谑的称谓背后,实则折射出当代社会对中老年女性群体的特殊关注——她们既是被凝视的客体,也是主动参与社会表达的鲜活个体。

从58岁阿姨的即兴脱口秀到40岁阿姨的魔性音效,这些现象级传播并非偶然。前者常年在北陵公园即兴表演,将东北方言的诙谐与生活智慧融合成"语言快板",其语录被制作成表情包在本地社群日均转发超500次;后者则因2024年一段买菜砍价的音频意外走红,"这价儿没谁了"的尾音上扬式表达成为短视频平台的洗脑素材。二者共同构成了城市亚文化的符号体系,在官方话语与民间表达之间开辟出独特的叙事空间。

传播逻辑:网络时代的狂欢与解构

社交媒体平台为中老年女性的自我表达提供了技术赋权。58岁阿姨的街采视频在抖音单条播放量突破2000万次,其"年龄就是个日历本儿"的人生宣言引发Z世代对衰老认知的重新思考。算法推荐机制放大了40岁阿姨声音的传播效能,网友通过二创将原声与电竞解说、宠物视频混搭,衍生出"万物皆可没谁了"的亚文化现象。

这种传播具有鲜明的后现代特征。当网友将58岁阿姨的经典台词"生活就是个东北乱炖"与赛博朋克视觉元素结合时,传统市井智慧与数字美学产生奇妙碰撞。而40岁阿姨的声音被人工智能语音合成技术复刻后,更催生出虚拟主播"沈姨"的诞生,其直播首秀吸引23万观众。技术手段的介入使个体表达升维为文化生产,但同时也引发关于身份异化的讨论。

代际差异:年龄与话语权的碰撞

两位阿姨的走红轨迹揭示着不同代际的生存策略。58岁群体常通过实体空间营造影响力,如组织社区环保行动、调解邻里纠纷,其话语权建立在熟人社会的口碑积累上。而40岁群体更擅长运用数字工具,某45岁阿姨通过直播科普垃圾分类知识,单场转化社区志愿者报名37人,展现出新媒体时代的公共参与智慧。

代际差异在表达方式上尤为显著。年长者的语言体系充满隐喻与歇后语,如"冬天穿背心——抖的就是精神头"这类表达,承载着地域文化记忆。中生代则创造"声音名片",40岁阿姨独创的"三段式笑声"已被语言学家收录为方言保护样本。这种差异化的表达策略,实则是不同时代社会规训的结果。

争议与反思:公共表达的边界

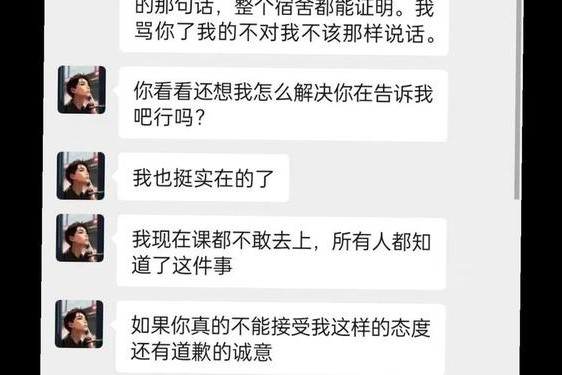

流量狂欢背后暗藏结构性矛盾。58岁阿姨在超市维权的监控视频遭恶意剪辑,衍生出"倚老卖老"的污名化叙事;40岁阿姨的原声被商家盗用植入广告,引发肖像权纠纷。当个体表达沦为消费主义符号,公共讨论空间出现价值扭曲。

社会治理面临新课题。沈阳某社区试点"银发网红孵化基地",为老年群体提供数字素养培训;文化部门联合高校开展"声音版权保护计划",已为12位市民进行声纹备案。这些探索表明,建立包容性制度框架才能实现代际对话的真正平等。

从街头巷尾到虚拟空间,"老阿姨现象"本质是城市化进程中边缘群体争夺话语权的微观镜像。58岁群体的实体空间深耕与40岁群体的数字突围,共同构成当代中国市民社会的生动注脚。建议未来研究可深入探讨:方言保护与流量经济的融合路径、代际数字鸿沟的弥合机制、亚文化符号的产权界定等问题。当城市既能包容"没谁了"的酣畅表达,又能构筑文明对话的规则底线,方显现代都市应有的精神气度。