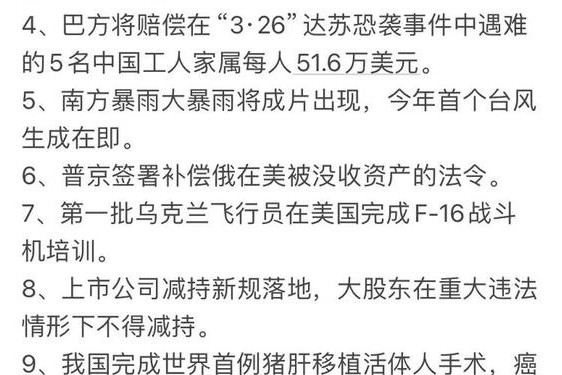

51群众吃瓜必吃大瓜cg、吃瓜群众表情包 gif

在社交媒体被表情包和动态CG攻占的今天,"吃瓜群众"早已不是单纯的旁观者。51社区创造的"大瓜CG"系列以戏剧化建模引爆全网,配合魔性十足的吃瓜表情包gif,形成独特的数字围观景观。这些不断裂变的视觉符号,既是当代网民参与公共议题的特殊方式,也折射出数字原住民对信息消费的全新需求——人们不再满足于被动接收,而是渴求通过二次创作实现情绪共振。

文化溯源:从市井到云端

吃瓜"作为网络俚语的演变史,映射着中国互联网文化的三次跃迁。最初源于论坛时代的"不明真相的吃瓜群众",2016年经官方微博引用后完成语义祛魅,如今在Z世代手中演变为包含戏谑、解构、围观等多重意涵的行为艺术。51社区运营总监李沫在《新媒介世代》访谈中揭示:"大瓜CG的爆红绝非偶然,我们捕捉到年轻人将'吃瓜'视为社交货币的深层需求。

这种需求在移动互联时代呈现出病毒式传播特征。清华大学传播学院研究显示,带有视觉化元素的吃瓜话题传播效率是纯文本的17.8倍。当河南暴雨期间"胡辣汤挺住"的吃瓜表情包全网刷屏,既消解了灾难叙事的沉重感,又构建起新型的情感联结方式,印证了社会学家戈夫曼"拟剧理论"在数字空间的变体。

技术赋能:CG与gif的化学反应

动态视觉技术的突破重构了围观行为的表达维度。51社区技术团队披露,大瓜CG系列采用实时渲染技术,使每个"瓜"都能根据热点事件更换纹理贴图。这种可定制的视觉模组让用户能够通过"种瓜得瓜"H5页面生成专属吃瓜形象,将单向传播转化为参与式创作。北京邮电大学人机交互实验室的数据证明,带有交互功能的CG内容留存率比静态图片高出43%。

表情包gif则扮演着情绪加速器的角色。武汉大学表情符号研究中心追踪发现,吃瓜群众系列gif平均每秒传递3.2个微表情,这种高密度情绪输出完美契合短视频时代的注意力经济规律。当"地铁老人看手机"等经典吃瓜表情突破次元壁,与虚拟偶像进行AI换脸互动时,技术手段正在消弭真实与虚拟的边界,创造新的社交仪式。

亚文化突围:解码视觉符号

吃瓜视觉符号的流行暗含青年亚文化的突围策略。中国传媒大学王教授指出,这些作品本质是"无害化抵抗"——通过夸张的西瓜头套、闪烁的八卦镜等视觉隐喻,既保持对敏感话题的安全距离,又完成集体情绪的宣泄。在B站弹幕中频繁出现的"保熟吗"等西瓜梗,已然形成独特的解码系统。

这种亚文化正在反向影响主流叙事。共青团中央改编吃瓜表情包宣传反诈知识,央视新闻用大瓜CG解读经济政策,官方机构的创造性挪用印证了霍尔"编码-解码"理论的当代实践。当严肃议题穿上戏谑外衣,传播学家麦克卢汉预言的"媒介即讯息"在数字时代得到全新注解,视觉符号成为调和官方话语与民间表达的技术缓冲带。

商业转化:流量池的变现密码

吃瓜文化的商业价值在2023年迎来爆发式增长。艾媒咨询数据显示,相关IP衍生品市场已达27亿元,西瓜造型的联名款充电宝、会旋转的吃瓜盲盒等产品持续热销。值得关注的是,51社区创新推出的"吃瓜指数"可视化系统,通过追踪CG传播路径为企业提供舆情预务,开辟了B端变现新赛道。

品牌营销领域涌现出诸多经典案例。瑞幸咖啡与吃瓜表情包联动的"瓜瓜拿铁"三日售罄,美团外卖在315期间推出的"放心吃瓜"专题页面点击量破亿。复旦大学管理学院研究证实,具有自黑属性的吃瓜营销可使品牌好感度提升62%,这种"以退为进"的传播策略正在重塑商业叙事逻辑。

边界:狂欢背后的冷思考

当吃瓜文化席卷数字空间,其负面效应同样值得警惕。中国社科院2023年网络文明白皮书指出,12.7%的吃瓜CG存在事实失真问题,部分表情包传播已触及法律红线。杭州互联网法院审理的"西瓜伤人案"敲响警钟——某博主篡改吃瓜CG捏造不实信息,最终被判赔偿受害人精神损失费8万元。

平衡娱乐性与公共责任成为关键课题。清华大学人工智能研究中心建议,CG创作应嵌入事实核查模块,表情包传播需建立分级制度。正如传媒学者克莱·舍基在《人人时代》中强调:"数字时代的围观不应止于狂欢,更应导向建设性的公民参与。

从市井俚语到数字景观,吃瓜文化的视觉化演进揭示着深刻的媒介变革。当51社区的虚拟西瓜在赛博空间不断裂变,这些承载集体情绪的视觉符号,既是被技术赋能的社交货币,也是折射时代精神的棱镜。未来的研究可深入探讨吃瓜文化对青少年社会认知的影响,或开发AI算法规范视觉创作边界。在注意力经济的狂欢中,如何让"吃瓜"不止于消遣,而是转化为推动社会进步的数字动能,或许是我们这个时代最重要的传播命题。