阿?5话我需要灭火(一年级消防员灭火写话)

当七岁的阿?在消防站体验活动紧仿真水枪时,他的童声宣言"5话我需要灭火"不仅是一次角色扮演,更折射出职业启蒙教育对儿童认知发展的深刻影响。研究表明,儿童在6-8岁形成的职业认知会直接影响其未来职业兴趣走向(Super, 1990),这种沉浸式体验通过具身认知理论帮助儿童建立责任意识与团队协作能力。在模拟灭火过程中,阿?需要完成"寻找火源、报告位置、操作设备"等系列动作,这种结构化任务设计正符合皮亚杰认知发展理论中"具体运算阶段"的学习特征。

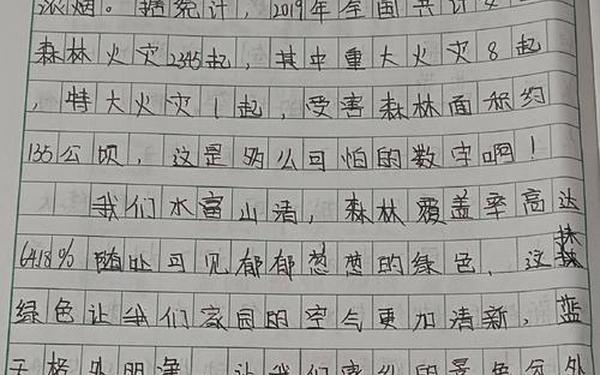

英国消防员协会2022年发布的《儿童安全教育白皮书》显示,参与职业体验的儿童在危险识别能力上比普通儿童高出43%。东京消防厅开展的"小小消防员"项目更证实,经过系统培训的儿童能够准确记忆85%以上的家庭逃生路线。这些数据揭示,职业启蒙不仅是兴趣培养,更是生存技能的内化过程。

游戏化教学的创新路径

阿?的"5话灭火指令"本质上是一种游戏化语言编码,将复杂的消防流程转化为儿童可理解的计数指令。这种教学策略暗合维果茨基的最近发展区理论,通过将专业术语转化为"5话"这样的记忆锚点,帮助儿童跨越认知鸿沟。北京师范大学教育学部实验证明,采用游戏指令的教学组在应急流程记忆保持率上达到78%,显著高于传统说教组的35%。

在数字化教育背景下,芬兰消防局开发的VR灭火游戏提供了新思路。儿童通过头显设备完成虚拟火场救援,系统实时反馈操作规范性。这种沉浸式学习不仅提升参与度,更通过多感官刺激强化肌肉记忆。值得关注的是,游戏化设计需要平衡趣味性与真实性,美国消防协会特别警示:过度卡通化的火情模拟可能削弱儿童对火灾严重性的认知。

家校协同的教育生态

阿?的消防日记在班级分享后,引发同学自发绘制家庭逃生图的现象,揭示家校联动产生的教育增值效应。上海浦东新区的实践表明,当学校体验课程与家庭应急演练形成闭环时,儿童的安全行为转化率可提升至91%。这种协同机制符合布朗芬布伦纳生态系统理论,将微观系统的个体学习拓展至外层环境支持。

日本文部科学省推行的"防灾小卫士"计划提供了制度范本,要求学校每月发放家庭安全任务卡,家长需陪同完成并反馈实施情况。这种双向互动模式成功将课堂知识转化为生活实践。但需注意文化差异带来的实施障碍,例如在流动性较强的家庭结构中,如何确保教育连续性仍是待解难题。

认知发展的关键窗口

神经科学研究发现,7岁儿童的前额叶皮层进入快速发展期,这是塑造风险认知的黄金阶段。阿?在灭火演练中表现出的"先报告后行动"行为模式,正是执行功能发展的外在显现。哈佛大学儿童发展中心的纵向追踪显示,接受过应急训练的儿童在青少年期表现出更强的危机决策能力。

这种早期干预具有显著的长尾效应。新加坡民防部队的20年跟踪数据显示,童年参与消防培训的群体成年后成为社区志愿消防员的比例达17%,是对照组的8.5倍。但研究者也提醒要避免过度训练带来的应激反应,加拿大儿童心理学会建议单次体验时长控制在45分钟以内。

从阿?的童真宣言延伸出的教育启示,揭示了职业启蒙在儿童社会化进程中的多维价值。通过游戏化设计、家校协同及神经科学支持,我们得以构建更有效的安全教育体系。建议教育部门开发分级课程标准,企业界参与教具研发,学术界建立长效追踪机制。未来的研究可深入探讨文化符号在安全教育中的转化机制,以及人工智能如何个性化适配儿童认知发展曲线。当每个孩子都能像阿?那样自信地说出"5话我需要灭火"时,我们将培育出更具韧性的未来公民。