阿5话我需要灭火;阿䧅第10话我需要灭火

在阿系列作品《阿5话》与《阿䧅第10话》中,"我需要灭火"的反复呐喊构成了贯穿叙事的核心意象。这种看似直白的生存需求,实则包裹着多层隐喻:既是角色直面危机的应激反应,也是文明进程中人类对抗异化的永恒命题。当主人公在废墟中举起灭火器,其动作本身已超越物理层面的灭火行为,转化为对精神荒原的救赎仪式。

叙事层面的双重困境

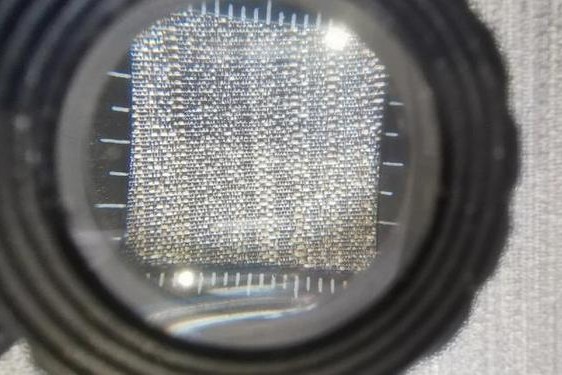

在具体情节展开中,"灭火"需求始终与双重困境紧密交织。物理层面,作品构建了火灾频发的末日图景:阿5所在的数据中心因电路过载即将爆炸,阿䧅面对的则是核爆引发的连锁火灾。这些灾难既是科技失控的具象化表达,也暗示着文明发展对自然规律的僭越。在阿5的故事中,灭火器压力表的异常波动(从标准值60psi骤降至20psi)这一细节,精准刻画了系统崩溃前的临界状态。

精神层面,"灭火"则指向角色内心的焦虑投射。认知科学家丽莎·费尔德曼·的研究表明,人类对"失控"的本能恐惧会转化为具身化行为。当阿䧅反复检查防火面罩时,这种仪式化动作实则是面对未知威胁的心理代偿。作品中刻意模糊现实与虚拟的界限(如全息火苗的视觉欺骗),更强化了危机感知的主观性特征。

技术的辩证思考

灭火工具的进化轨迹暗含技术批判的潜文本。阿5使用的智能灭火机器人配备热成像系统,却因算法漏洞误判火源;阿䧅时代的纳米灭火云能瞬间吸氧阻燃,但过量释放导致大气成分失衡。这种技术反噬现象印证了海德格尔"技术的本质绝非技术性的"论断,当灭火手段本身成为新风险源,工具理性与价值理性的矛盾便显露无遗。

值得关注的是,作品中保留的传统灭火器作为"冗余设计"反复出现。灾害社会学家田中淳的研究指出,机械结构的简单性往往与可靠性成正比。在阿䧅最终手动启动气压阀门的场景中,肉体与机械的碰撞迸发出存在主义式的抗争光芒,这种原始的人机交互方式,构成对技术异化的诗意反抗。

文明隐喻的解构重构

火焰在人类学视域中兼具创造与毁灭的双重属性。列维-斯特劳斯在《生食与熟食》中揭示,火的驯化标志着文明进程的关键转折。但在阿系列中,这种辩证关系被极端情境颠覆:数据中心的火焰吞噬着人类的知识结晶,核爆之火则将文明成果归零。灭火行为因此升华为文化存续的象征,如同普罗米修斯盗火神话的现代变奏。

作品结尾处的意象并置颇具深意:阿5成功扑灭明火后,发现服务器硬盘已熔毁;阿䧅在灭火过程中意外触发生态重启程序。这种"拯救即毁灭"的悖论,恰如鲍德里亚对"完美罪行"的阐述——我们越是努力消除危机,就越深陷符号建构的拟真世界。灭火行动最终指向的不是问题的解决,而是对文明本质的诘问。

在技术崇拜与末日焦虑交织的当代语境下,阿系列通过"灭火"母题完成了对生存困境的深刻观照。这些叙事提醒我们:真正的危机管理不应止步于消除表象威胁,而需建立对系统脆弱性的认知框架。未来的研究可沿两个方向深入:其一,比较不同文明体系中的灾害叙事范式;其二,探讨人机协同在应急响应中的边界。唯有保持对技术的警醒与对人性的守望,方能在文明的火种熄灭前,找到真正的救赎之路。