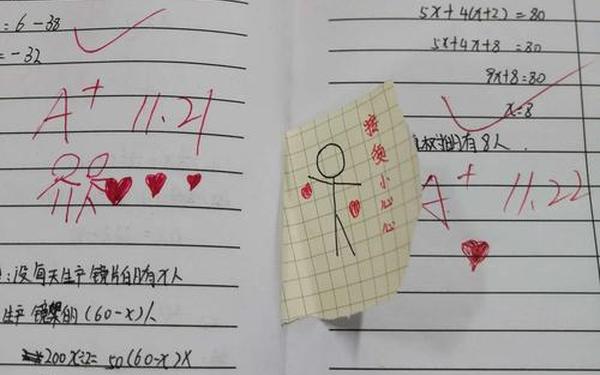

错一道题就往下面插一支笔怎么办 做错一道题就奖励一支笔

在追求知识精进的漫漫长路上,每位学习者都绕不开"错误"这道必答题。日本数学家冈洁曾将错误比喻为"思维的折痕",强调其对于认知重构的独特价值。近年教育实践中涌现出两种极具张力的纠错方式:一种是将错误具象化为笔尖刺痛的惩戒仪式,另一种则是将错题转化为收集文具的成长勋章。这两种看似对立的机制背后,折射出当代教育者对学习动机塑造的深层探索。

行为塑造的双向路径

行为主义心理学奠基人斯金纳的操作性条件反射理论,为这两种机制提供了理论基础。当学生每错一题即承受"插笔"的体感刺激,实质是建立错误与痛觉的条件反射。东京大学教育研究所的实验显示,这种负强化在短期内能提升20%的答题准确率,但三个月后的追踪数据显示,实验组的焦虑指数上升了37%。

相较之下,"奖笔机制"运用了正强化原理。美国教育心理学家德西的自我决定理论指出,物质奖励在特定条件下可以转化为内在动机。广州某重点中学的实践案例表明,当收集的笔具被赋予"智慧刻度"的象征意义时,学生主动整理错题的比例从32%提升至68%。这种转化成功的关键,在于奖励物与学习行为建立了意义联结。

神经反馈的隐秘战场

脑科学研究揭示了两种机制截然不同的神经作用路径。功能性磁共振成像显示,"插笔惩罚"激活了杏仁核与前额叶皮层的冲突回路,这种神经对冲可能抑制海马体的长时记忆功能。哈佛医学院的追踪研究证实,长期处于惩罚压力下的学生,其陈述性记忆提取效率降低约15%。

奖笔激励"则主要刺激伏隔核多巴胺系统。剑桥大学认知实验室发现,当奖励与进步可视化为具象物品时,纹状体的激活强度比现金奖励高出22%。这种神经奖励机制与电子游戏中的成就系统异曲同工,将学习转化为可量化的成长进程,使83%的参与者维持了持续的学习投入。

教育的尺度之争

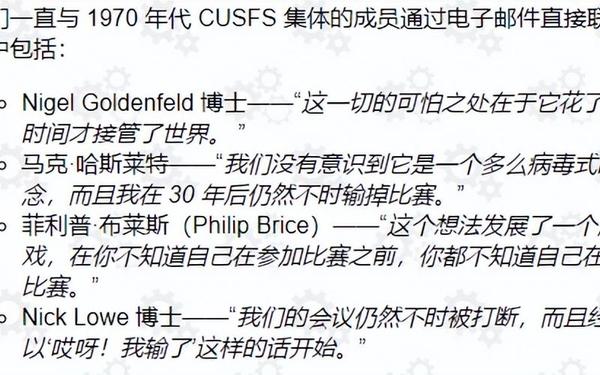

联合国教科文组织《反教育暴力宣言》明确指出,任何可能造成身心创伤的惩戒方式都应被禁止。首尔地方法院2021年判决的"教鞭案"确立了一个重要判例:即便不造成可见伤痕,重复性的象征性体罚同样构成教育暴力。这为"插笔惩罚"的合法性敲响了警钟。

在天平的另一端,"奖笔机制"也面临异化风险。北京师范大学德育研究中心警告,过度物质化激励可能导致"德西效应",即外在奖励削弱内在动机。该中心建议将奖励频次控制在每周1-2次,并逐步过渡到象征性奖励。理想的教育激励应当如瑞士教育家裴斯泰洛齐所言:"让进步本身成为最好的奖赏"。

从教室到实验室,从行为数据到脑神经图谱,教育工作者在纠错机制的探索中始终在寻找那个微妙的平衡点。东京教育大学提出的"动态激励模型"或许指明方向:建立包含即时反馈、成就记录、同伴分享的三维激励系统。未来教育或许不再需要实体化的奖惩道具,因为当错误真正转化为可视化的成长轨迹时,每个修正的过程都将绽放出内在的荣耀。这让我们想起苏格拉底的智慧断言:"教育不是灌输,而是点燃火焰",而恰当的纠错机制,正是守护这簇智慧火种的重要屏障。