金刚杵捣莲花宫是什么意思_金刚杵捣肉莲花的意思

在中国传统文化与佛教密宗思想的交融中,"金刚杵捣莲花宫"与"金刚杵捣肉莲花"这对充满神秘色彩的意象,始终笼罩着层层哲学迷雾。这两个看似相似的表述,实则蕴含着截然不同的精神内核。前者常见于敦煌壁画中的曼陀罗图式,后者则更多出现在民间隐语系统。这种符号的二元性折射出宗教象征与世俗隐喻的复杂交织,需要我们以跨学科的视角,穿透表象迷雾,探寻深层意蕴。

宗教象征解析

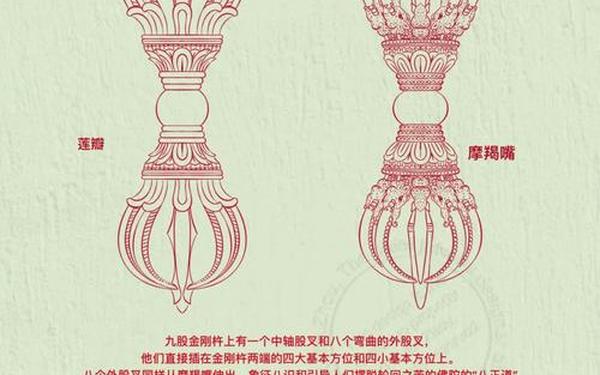

在密宗教义体系中,金刚杵(Vajra)作为最根本的法器,象征着无坚不摧的智慧和破除无明的力量。公元8世纪印度高僧莲花生大师入藏传法时,曾以金刚杵击碎魔障,这个典故被记录在《莲花生大师本生传》中。而莲花宫(Padma-pura)在《大日经疏》中被解释为"众生本具之佛性殿堂",其九瓣结构对应九乘次第的修行阶位。

敦煌莫高窟第465窟的元代壁画中,金刚杵以垂直轴线贯穿莲花宫中心,这种构图被法国汉学家石泰安解读为"法界体性力的具象化表达"。日本密教研究专家松长有庆在《密教象征体系研究》中指出,杵莲相击的动态过程,隐喻着"般若智慧破除烦恼障"的修行实践。这种宗教象征在唐密传承中具有严格的仪轨意义,与世俗理解存在本质区别。

哲学隐喻探析

宋代理学家在融合儒释思想时,对杵莲意象进行了创造性转化。朱熹在《朱子语类》卷六十四中,将金刚杵解读为"格物致知"的功夫,莲花宫则象征"明德至善"的境界。这种诠释使宗教符号转化为理学心性论的哲学隐喻,形成"以杵破莲"的认知突破模式。

明代王阳明的心学体系进一步发展了这种隐喻。他在《传习录》中提出:"良知如金刚,私欲似莲房,常捣方见本来面目。"这种动态的心性修炼观,将杵莲互动解释为"致良知"的过程。日本学者冈田武彦在《王阳明与明末儒学》中认为,这种转化体现了儒释道三教合流背景下,中国哲学特有的象征思维特征。

民俗文化流变

在民间话语系统中,"金刚杵捣肉莲花"的表述最早见于明代话本《欢喜冤家》。语言学家周振鹤考证发现,这个隐语的形成与明代市井文化中的双关修辞密切相关。"肉莲花"既指代女性身体,又暗合佛教"红莲地狱"的典故,形成雅俗交融的独特表达。

清代李渔在《闲情偶寄》中记载,这种隐语在戏曲科诨中的使用存在明显地域差异。北方梆子戏多用"杵捣莲台"的雅化版本,而南方昆曲则倾向直白的肉身隐喻。这种分化反映出宗教符号在世俗化过程中的多层嬗变,社会学家费孝通在《乡土中国》中将其归因于"城乡文化传播的差序格局"。

艺术表现形态

唐代诗人李商隐在《无题》诗中写下"金蟾啮锁烧香入,玉虎牵丝汲井回",被清代注家冯浩解释为杵莲意象的诗歌转化。这种含蓄的表达传统在文人画中得以延续,八大山人的《河上花图》以扭曲的莲茎暗喻被金刚杵击破的妄念,形成"墨点无多泪点多"的美学意境。

当代艺术家徐冰在装置作品《背后的故事》中,用工业材料重构杵莲符号。他将不锈钢金刚杵与硅胶莲花并置,通过材质冲突解构传统象征的确定性。艺术评论家巫鸿认为,这种创作"既颠覆了符号的原始语境,又创造出新的阐释空间",展现了传统文化符号在现代艺术中的再生可能。

通过对杵莲符号的多维透视,我们可以清晰看到宗教象征与世俗隐喻的复杂互动关系。这种文化符号的流动性既彰显了中华文明的包容特质,也提示着文化阐释的开放性。未来研究可进一步关注数字媒介时代传统符号的转译机制,以及跨文化语境中的象征误读现象。唯有保持动态的阐释视角,才能避免符号解读陷入本质主义的窠臼,真正理解传统文化符号在当代的生命力。