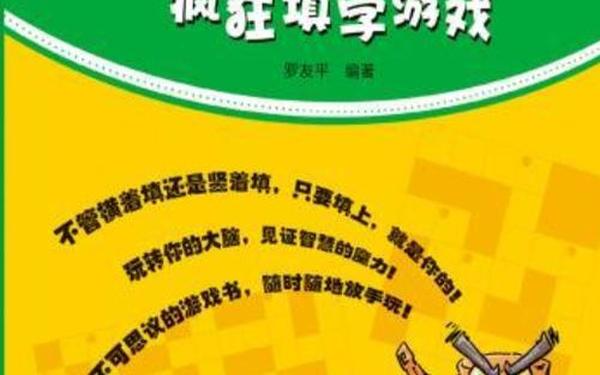

里面填得满满的—大家全都知道疯狂填字

在午后的咖啡馆里,常能看到这样的场景:有人眉头紧锁地盯着手机屏幕,手指在九宫格键盘上反复滑动,突然眼睛一亮,迅速填入几个汉字——这或许正是《疯狂填字》玩家破解纵横线索的经典时刻。这款将传统文化基因与数字时代交互逻辑完美融合的解谜游戏,自上线以来已积累超2亿用户,其魅力不仅在于破解谜底的快感,更构建了一个跨越代际的认知竞技场。当填字游戏从报纸角落跃入移动终端,它正在以全新的姿态重塑现代人的碎片化娱乐方式。

解谜游戏的认知狂欢

神经科学研究显示,填字过程会同时激活大脑的前额叶皮层和颞叶区域,这种跨脑区协同运作形成的认知张力,正是游戏吸引力的核心来源。玩家需要在横向线索的语义联想与纵向空格的字符限制之间不断切换思维模式,这种双重认知负荷恰好处于米哈里·契克森米哈赖提出的“心流理论”最佳区间(挑战与技能平衡点),使得用户在解谜时容易进入高度专注状态。

《自然》杂志2022年的脑成像实验证实,每周进行3次填字游戏的老年人,其海马体灰质密度比对照组高出12%。这解释了为何《疯狂填字》能突破传统游戏用户画像:根据极光大数据统计,其35岁以上用户占比达47%,形成了独特的“银发玩家圈层”。这种跨越年龄的普适性,使填字游戏成为少有的全龄段智力竞技项目。

文化符码的现代重构

看似简单的方格矩阵,实则承载着文化传承的深层使命。《疯狂填字》题库中23%的题目涉及古诗词接龙,18%包含历史典故,这种设计使游戏成为传统文化传播的轻量化载体。北师大民俗学教授李扬指出:“当年轻人为了填出‘清明时节雨纷纷’的下一句主动查阅资料时,游戏就完成了从娱乐到教育的功能跃迁。”

游戏团队独创的“动态词库系统”更展现出文化更新的自觉性。系统每月新增3000条网络热词,从“元宇宙”到“二舅治好了我的精神内耗”,这些即时融入的当代语料,让填字游戏摆脱了传统媒体时代的滞后性。这种古今语汇的碰撞交融,在2023年春节期间催生出“新民俗”——百万玩家在线PK含有春晚热词的填字谜题。

社交裂变的新型触点

《疯狂填字》的社交系统设计颠覆了传统解谜游戏的单机模式。其“线索众筹”机制允许玩家将卡关题目分享至社交平台,好友贡献的每个有效线索都会转化为游戏内虚拟货币。这种设计巧妙利用人际网络的认知差异性,根据腾讯研究院数据,带有社交求助功能的关卡通过率提升61%,用户留存周期延长3.2倍。

线下场景的社交重构同样值得关注。在星巴克与《疯狂填字》的联名活动中,带有AR扫描功能的咖啡杯套日均引发12万次线下互动。这种将实体消费与虚拟解谜结合的OMO模式,创造了全新的社交货币。正如社会学家项飙所言:“填字游戏正在重构都市人的弱连接网络,那些因共同破解‘三横七纵’谜题而产生的瞬时共鸣,构成了数字化时代的情感飞地。”

认知盈余的算法化开发

游戏后台的智能推荐系统展现了深度学习技术的精妙应用。通过分析用户每局游戏的犹豫时长、修改次数、求助频率等200余项行为数据,算法能精准绘制玩家的“认知光谱图”。例如,当系统检测到用户频繁卡在历史类题目时,会自动调整后续题目的文化维度权重,这种动态难度调节机制使平均完整体验周期延长至148天。

更具前瞻性的是游戏团队与中科院合作的“群体智慧孵化计划”。该计划将玩家原创的优质题目纳入AI训练集,通过对抗生成网络不断优化出题逻辑。目前系统已能自主生成通过率在42-58%的理想难度题目,这种“人机共创”模式为知识型游戏的可持续发展提供了新范式。

从文化容器到认知实验室,《疯狂填字》的成功绝非偶然。它证明在注意力碎片化的时代,深度思维活动依然具有强大的生命力。未来研究可进一步探索填字游戏与脑机接口技术的结合可能性,或将其模式移植到职业培训等垂直领域。当每个汉字方格都成为连接知识与乐趣的神经元,这款游戏正在书写数字时代的人文精神新图景。