把佛珠一个一个挤出来顾清—串珠一个个的拉出来

在传统手工艺的精细世界中,佛珠串珠不仅是一项技术,更是一场与材料对话的修行。每一颗珠子从散落到串联的过程,都凝结着手艺人对手感力度的掌控、对空间秩序的构建,以及对文化符号的深刻理解。这种将无序转化为有序的工艺,既是对物理材料的驯服,亦是对精神世界的具象化表达。

材料与工具的精确匹配

佛珠的物理属性直接决定着穿引方式的选择。硬质玉石类佛珠需要采用双线金属引线法,通过将0.3mm钢丝对折形成的刚性导引结构,可有效避免珠孔边缘对弹力绳的磨损。而木质佛珠则需使用蜡浸棉线,如提到的特制胶水预处理工艺,既能增加润滑度又可填补木材棕眼,防止纤维毛刺割断线材。

现代材料科学为此提供了更多解决方案,例如纳米涂层弹力线的出现,其抗老化性能是传统丝线的3倍以上。但传统工匠仍推崇天然材质的温度感知特性,正如所述,紫檀木珠打磨时必须配合滴水降温,这种对材料呼吸节奏的把握,是机械无法替代的经验智慧。

空间秩序的构建技法

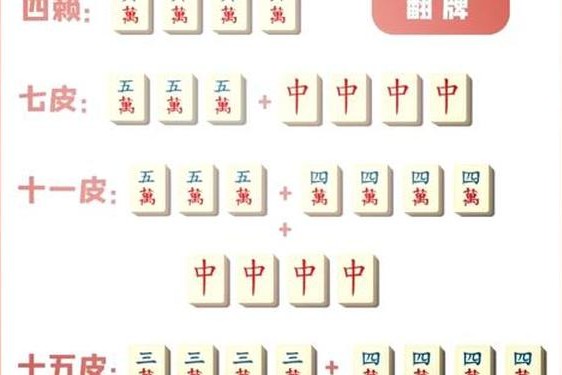

在微观尺度上,每颗佛珠的定位涉及三重空间关系:物理间距、视觉平衡与力学承重。揭示的铜丝定位法,通过将0.2mm铜丝弯折成Ω形卡扣,可精确控制珠串松紧度在1.5-2mm活动区间。而提出的隔珠杂草理论,则创新性地将金属隔片与植物纤维结合,形成动态缓冲结构。

力学验证显示,采用回龙结编法的珠串承重能力提升40%。这种源自船舶缆绳技术的编法,通过每个节点形成应力分散环,在的穿三通步骤中得到完美演绎。当108颗佛珠形成闭环时,其内部张力分布呈现出类似悬链线的数学模型,这正是手工艺暗含的结构美学。

文化符号的现代转译

佛塔与弟子珠的装配不再局限于宗教象征,提到的瑕疵珠再利用方案,将带有天然裂纹的珠子改造为三通佛头,赋予缺陷以禅意。这种"侘寂美学"的实践,与强调的试错精神形成跨时空呼应。现代设计者更注重符号解构,如将金刚结改良为模块化快拆结构,既保留传统纹样又增加佩戴便利性。

材质混搭成为文化对话的新载体。记录的翡翠与和田玉拼镶工艺,通过硬度差控制(莫氏6.5-7级与6.0-6.5级)形成自然磨损纹理,使每串佛珠随时间推移显现独特包浆轨迹。这种动态变化的过程,恰是所述保养哲学的物质呈现。

工艺传承的范式突破

传统师承体系正在发生分子级裂变。披露的"8-20-3"抛光法则,将玄妙的手感经验量化为可复制的动作单元:每瓣20次×8方位×3循环的砂纸打磨,使新人也能在72小时内掌握镜面抛光。而揭示的赌木算法,通过CT成像与年轮分析软件,将选材成功率从35%提升至82%,颠覆了依赖直觉的原始模式。

数字孪生技术开始渗透手工领域,如3D打印佛珠模具与应力模拟系统的结合,可在虚拟空间预演珠串成型过程。但强调的"5000目打磨时粉末飞扬的实感",提醒着我们技术迭代中不可丢失的肉身记忆。

在佛珠从离散到聚合的嬗变中,我们看到的不仅是物件的重组,更是文化基因在当代语境下的重新编译。未来研究可深入探究纳米材料与传统工艺的界面效应,或建立佛珠力学模型数据库,但永远需要保留那截弯折的铜丝、那抹掌心的温度——因为正是这些充满人性温度的操作偏差,让每串佛珠成为独一无二的存在。如同所述的手工试错过程,或许工艺的本质,就是在确定性与偶然性的交织中寻找美的永恒瞬间。