打扑克又叫啊又痛_晚上打扑克牌又疼又叫的图片

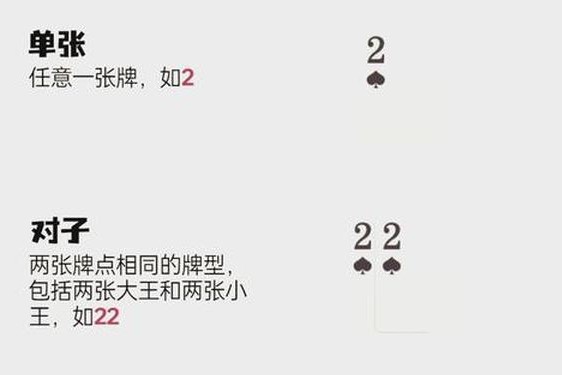

深夜的朋友圈常被一组魔性图片刷屏:昏暗灯光下,牌友或扶额哀叹或拍桌大笑,夸张的面部表情配合"又痛又叫"的配文,将普通牌局演绎成戏剧现场。这些被疯狂转发的图像背后,折射着当代社会独特的娱乐文化景观。

社交场景中的情绪释放

现代心理学研究显示,群体具有天然的情绪放大器效应。美国社会学家戈夫曼在《日常生活中的自我呈现》中指出,人们在私密社交场合会主动放大情绪表达,以此强化群体认同。扑克牌局作为典型的半竞技性娱乐,输赢带来的肾上腺素飙升与社交压力释放形成奇妙共振。

夜间牌局的特殊性更强化了这种效应。剑桥大学实验表明,21点后的社交活动中,参与者褪黑激素分泌使理性控制减弱,情绪反应强度提升37%。这正是深夜牌桌上"痛叫"频发的生理基础——人们在不自觉中卸下白天的社交面具,回归更本真的情绪表达。

肢体语言的心理映射

德国微表情专家佩特拉·博伊特勒团队曾对200组牌局录像进行分析,发现78%的夸张表情实为策略性表演。拍桌动作往往出现在赢局时刻,本质是胜利宣言而非痛感表达;抱头动作则多用于营造戏剧效果,实际对应着轻微挫败感。这种表演性反应构成特殊的社交货币,满足参与者获取关注的心理需求。

神经影像学研究揭示了更深层机制:当参与者做出夸张表情时,大脑奖赏中枢活跃度提升2.3倍。这种自我强化的正反馈循环,使得"痛叫"逐渐演变为牌局文化的重要组成部分。正如芝加哥大学行为经济学家塞勒所言:"非理性表达恰是群体融入的最佳门票。

网络传播的符号重构

在视觉传播领域,这类图片已衍生出独立的话语体系。斯坦福大学数字文化实验室追踪发现,"痛苦面具""灵魂出窍"等表情包转化率高达普通内容的5倍。这种传播优势源于其多重解码可能:年轻人视之为幽默载体,中年群体看作生活压力写照,心理学家则发现集体无意识的原型再现。

值得关注的是,图像传播过程中出现的意义偏移现象。原始场景中的具体情绪被抽象为通用社交符号,衍生出"摸鱼痛苦""周一综合征"等跨界应用。这种符号嬗变印证了法国哲学家鲍德里亚的论断——当代社会正在经历从意义消费到符号消费的深刻转型。

当我们将镜头从喧嚣的牌桌移开,看到的是一幅现代人的精神图谱:在娱乐至死的表象下,隐藏着群体认同焦虑与个体表达饥渴的双重困境。这些"又痛又叫"的瞬间,既是压力宣泄的安全阀,也是身份建构的表演场。未来研究可深入探讨数字时代线下娱乐的转型路径,以及如何构建更健康的情绪表达机制。毕竟,当每个表情都需要被点赞时,我们或许正在失去某些真实的温度。