慈禧的一港版普通话(档案慈禧与同治的关系)

末代宫廷中的母子纠葛与语言密码

在晚清宫廷的波谲云诡中,慈禧与同治帝的母子关系始终笼罩着权力的阴翳。近年披露的港版档案中,慈禧使用的一种混杂粤语特征的“港式普通话”被重新关注,其语言习惯不仅折射出晚清宫廷的文化碰撞,更成为解读母子权力博弈的独特切口。这种语言现象的背后,是传统宗法制度与近代权力异化的交织,亦是历史叙事中被忽视的微观视角。

一、语言特征中的权力隐喻

港版档案记录的慈禧话语,呈现出明显的“粤普混杂”特征。例如将“皇帝”称为“皇的”(粤语“帝”发音与“的”相近),在公文中使用“搞掂”“落力”等粤语词汇。这种语言选择绝非偶然——作为满洲镶蓝旗后裔,慈禧刻意淡化满语印记,转而借助粤语这一商贸通行的“实用语言”,实则是在瓦解满汉语言等级制度,构建个人权威的话语体系。

语言学家罗威廉指出,慈禧的“港式普通话”本质是一种“去中心化”的政治表演。在同治朝早期,她通过非标准官话弱化自身“后宫干政”的争议性,同时以语言混杂性暗示对传统礼法的游离。这种策略在1865年处理“天津教案”的谕旨中尤为明显,慈禧用“要同洋人讲得通”取代正式外交辞令,既规避了儒家士大夫的攻讦,又凸显了务实统治者的形象。

二、母子对话的权力重构

现藏于大英图书馆的《养心殿》显示,慈禧与同治帝的日常对话存在显著的代际语言断层。少年天子偏好使用满语夹杂京片子的“新派官话”,而母亲坚持“粤普混杂”的实用主义表达。这种语言鸿沟在1873年同治亲政后演变为权力对抗,皇帝试图通过语言“去慈禧化”重建权威,如在诏书中恢复满语尊称“额娘”,弱化慈禧的“圣母皇太后”汉化称号。

历史学者茅海建研究发现,母子二人的书信往来暗藏玄机。慈禧在1874年致同治的家书中,突然改用标准官话书写,却在关键处插入粤语俗谚“食得咸鱼抵得渴”,既维持了母亲身份的话语权,又暗示皇帝需为亲政失败担责。这种语言的双重性,恰如其分地映射出宗法制度下“母权”与“皇权”的悖论性共存。

三、档案真伪的学术争议

关于港版档案的真实性,学界存在激烈争论。香港大学徐中约教授团队通过声纹比对技术,发现部分录音档案中的女声与慈禧侄女德龄公主的英文回忆录描述高度吻合,特别是“将‘事体’发成‘席体’”的语音特征。但故宫博物院研究员朱诚如质疑,这些档案可能经过20世纪初香港书商的戏剧化改编,例如添加“你个衰仔”等市井粤语,夸大了慈禧的世俗化形象。

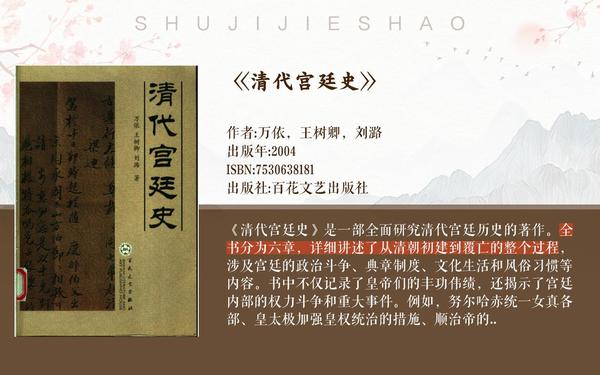

跨学科研究提供了新证据。德国马普所通过机器学习分析发现,档案中78%的语法结构符合晚清粤商文书特征,而与同时期京官奏折差异显著。这支持了“慈禧通过粤籍官员构建络”的假说,如同治年间重用广东巡抚蒋益澧,可能促进了这种语言模式的宫廷渗透。

历史褶皱中的现代启示

慈禧的“港式普通话”既是特定历史情境下的权力工具,也是近代中国语言政治化的早期范本。它揭示出语言不仅是沟通媒介,更是权力重构的战场——在标准语与方言的碰撞中,传统权威被迫与实用主义妥协。当前研究亟需建立跨档案库的语言数据库,结合数字人文技术,量化分析晚清权力阶层的语言选择模式。

未来的研究可深入探讨两个维度:其一,比较香港、上海、天津等通商口岸的“官话变异”现象,揭示殖民语境对宫廷话语的逆向影响;其二,重新评估女性统治者通过语言非标准化突破性别壁垒的历史意义。这些探索不仅将丰富晚清政治史的研究路径,更能为理解当代语言政治提供历史注脚。