24小时吃瓜黑料反差 吃瓜反差每日24小时

互联网时代的"信息永动机":永不落幕的吃瓜狂欢

在数字技术编织的赛博空间中,一场永不停歇的盛宴正持续上演。从明星婚变的午夜爆料到企业高管的清晨丑闻,从网红直播的午后翻车到素人故事的深夜反转,"24小时吃瓜反差"已然成为全民参与的另类文化现象。这种全天候的信息代谢背后,既折射着人性深处的窥私欲望,也暴露出社交媒体时代的传播困境。

社交媒体的推波助澜

算法构筑的信息茧房正在重塑人类的注意力分配。抖音、微博等平台通过用户画像精准投喂,将碎片化信息包装成"猜你喜欢"的娱乐快餐。剑桥大学研究显示,某头部平台用户平均每2.3分钟就会刷新一次首页,这种即时满足机制使得"吃瓜"行为呈现出类似多巴胺依赖的成瘾特征。

平台经济的盈利模式更强化了这种传播特性。热搜榜单的明码标价、话题标签的商业运作,使原本偶发的娱乐事件被系统化加工为持续输出的"信息流产品"。某MCN机构负责人透露,他们专门设置三班倒的舆情监控团队,确保客户的能在黄金4小时内被新话题覆盖。

集体窥私的心理需求

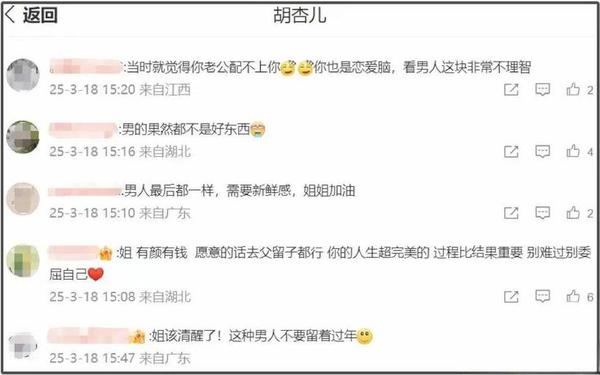

弗洛伊德在《群体心理学》中指出,人类对他人隐私的窥探欲望源于本我的原始冲动。在现实社交受限的当代社会,虚拟空间的匿名性为这种冲动提供了安全出口。中国社科院调查显示,78%的网民承认通过围观八卦获得"生活不如意"的心理补偿,形成独特的"比惨式"情感共鸣。

这种心理机制在反差性事件中尤为凸显。当光鲜人设遭遇黑料冲击时,受众既能享受道德审判的快感,又可获得认知颠覆的刺激。《传播心理学》期刊实验证明,包含反转要素的八卦信息,其传播效率是普通新闻的3.2倍,记忆留存时长延长47%。

虚实交织的认知困境

信息爆炸时代,"反转再反转"的叙事模式正在瓦解公众的信任基础。某明星家暴事件在72小时内经历5次剧情反转,最终司法鉴定显示监控视频经过AI换脸处理。这种"狼来了"效应导致社会共识构建愈发困难,斯坦福大学网络研究所警告:虚假信息污染已使网民的基础事实判断能力下降31%。

专业媒体的式微加剧了认知混乱。当自媒体用"知情人爆料"取代事实核查,用情绪化标题覆盖客观陈述,信息传播便沦为流量争夺战。复旦大学研究团队发现,娱乐类谣言的平均澄清周期长达83小时,而在此期间,错误认知已通过社交网络完成6-8次裂变传播。

狂欢背后的社会代价

持续的信息过载正在改变社会注意力的分配模式。某互联网公司内部数据显示,其用户日均点击娱乐八卦的频率是公共事务新闻的11倍。这种集体性的注意力倾斜,导致真正重要的社会议题难以获得有效传播,形成英国学者所言的"娱乐至死"困境。

更为严峻的是,吃瓜文化正在解构严肃的公共讨论空间。当企业产品质量危机被简化为高管桃色绯闻,当政策调整引发的社会讨论被明星离婚声明转移焦点,社会问题的解决路径便从理性探讨转向情绪宣泄。清华大学公共管理学院监测发现,近三年网络舆论对实质性政策建议的贡献率下降19个百分点。

破局之路:重构信息生态

面对全天候吃瓜狂欢带来的认知危机,需要建立多方协同的治理体系。平台应当优化算法推荐机制,将事实核查标签与娱乐内容进行明显区隔;教育系统急需增设媒介素养课程,培养青少年的批判性思维能力;心理服务机构可开发"数字排毒"干预方案,帮助过度沉迷者重建健康的信息消费习惯。

未来的研究方向应聚焦于人机协同的谣言识别系统开发,以及社交媒体成瘾的神经机制探索。唯有在技术规制、教育引导和心理干预三个维度形成合力,才能将这个永不歇业的"吃瓜工厂"转化为健康有序的信息广场,让公众在享受娱乐的仍保有理性思考的锚点。

这场永不落幕的信息盛宴,既是技术赋能的产物,也是人性弱点的镜像。当我们在瓜田里追逐一个个反转剧情时,或许更需警惕:那些被消费的不仅是明星网红的人设,更是整个社会对真实世界的感知能力。