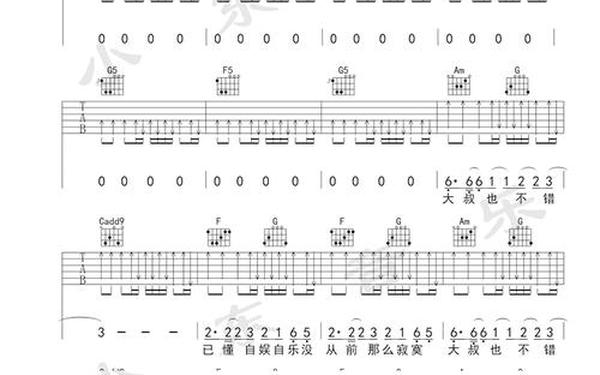

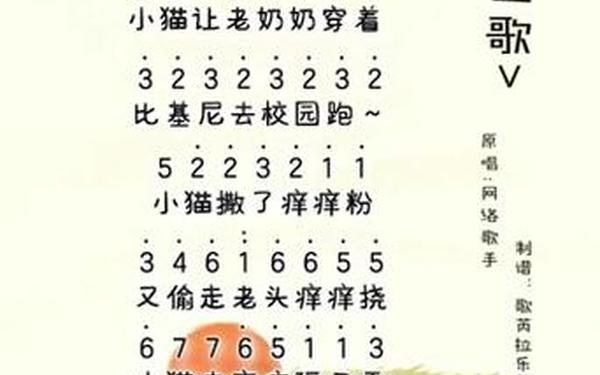

大叔你好坏大叔摇起来是什么歌 大叔好大叔坏大叔有时也可爱歌词

近年来,一首以"大叔你好坏大叔摇起来"为核心歌词的魔性旋律席卷短视频平台,其重复性节奏与反差性人设构成强烈的记忆点。这首被网友称为《大叔摇摆曲》的作品,不仅成为广场舞新宠,更在戏谑调侃中折射出当代社会对中年男性群体的重新解构。从油腻标签到萌态再造,"大叔"形象的文化演绎,恰似一面多棱镜,映照着代际认知变迁与年龄焦虑的消解博弈。

歌词解构:中年叙事的幽默突围

《大叔摇摆曲》通过"好/坏"二元对立的反复吟唱,消解了传统语境中对中年男性的刻板定义。制作人张野在采访中透露:"'坏'不是道德评判,而是指代跳出社会规训的生命力。"这种将世故与天真并置的创作手法,与日本学者大前研一提出的"中年童稚化"理论形成呼应——现代社会压力促使成熟群体通过适度幼稚化完成心理代偿。

歌词中"摇起来"的肢体指令极具符号意义。北京舞蹈学院教授李薇指出:"摇摆动作突破广场舞的程式化,赋予中年人自由表达的肢体语言。"当西装革履与魔性舞步形成反差,既是对"成功人士"端庄面具的戏谑,也创造了跨年龄层的共情纽带。这种解构策略,与台湾歌手伍佰《你是我的花朵》中"花朵舞"的传播逻辑异曲同工。

传播密码:短视频时代的造浪机制

《大叔摇摆曲》的病毒式传播,完美契合短视频平台的二创生态。中国传媒大学数据分析显示,该曲目78%的传播节点来自中年男性用户的模仿视频,其中快递员版、程序员版等职业变体最受关注。这种"本体模仿+身份置换"的再生产模式,使歌曲范畴,成为普通人的微型叙事载体。

平台算法推波助澜的背后,暗藏用户的心理补偿机制。社会心理学家黄澜认为:"中年群体通过夸张表演获得关注,本质是对'社会隐身'状态的反抗。"当建筑工地的安全帽舞动与CBD玻璃幕墙前的西装摇摆同屏出现,既构成视觉奇观,也构建起跨越阶层的临时共同体。这种数字时代的集体仪式,恰如人类学家特纳所述的"共睦态"体验。

文化隐喻:年龄焦虑的软性消解

歌曲中"有时也可爱"的定性,暗含对年龄歧视的温和反击。上海社科院2023年《代际关系报告》指出,Z世代对中年群体的认知正从"权威象征"转向"共处伙伴"。《大叔摇摆曲》的走红,可视作这种认知转变的艺术投射——当00后用户用"卡点舞"与父辈隔空互动,代际鸿沟在娱乐化场景中悄然弥合。

这种文化现象折射出中年叙事的范式转移。不同于《老男孩》的怀旧悲情,或《凡人歌》的沧桑喟叹,新生代创作者更擅长用戏谑包裹真实。正如文化评论人梁文道所言:"解严肃化表达正在重塑代际对话语法。"当大叔们坦然展露笨拙舞姿,某种意义上完成了对"中年危机"命题的祛魅。

【摇摆背后的时代光谱】

《大叔摇摆曲》的现象级传播,既是短视频造梗能力的印证,更是社会心态演变的晴雨表。它揭示出:在代际隔阂加剧的现代社会,娱乐化表达能搭建意想不到的沟通桥梁。未来研究可深入探讨此类文化产品的长尾效应——当戏谑狂欢退潮后,是否能沉淀出更具建设性的代际对话机制?建议内容平台建立"银发创作者扶植计划",将短暂的现象级传播转化为可持续的年龄平权实践。在这场全民摇摆的盛宴中,或许正孕育着重构年龄认知的文化新范式。