处钕膜被捅图片,第一次落红的血照片

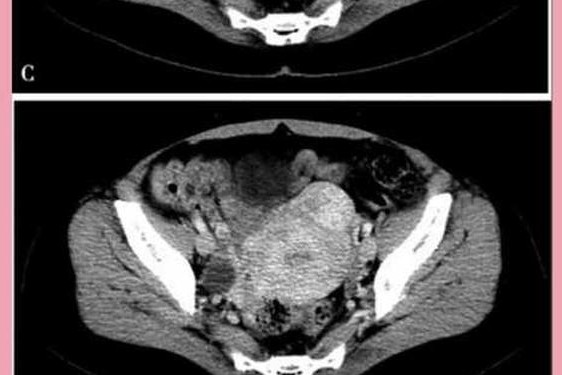

一张涉及女性生殖健康的图片在网络空间引发争议时,公众讨论往往陷入科学与文化认知的割裂。现代医学研究表明,约43%的女性在初次性行为时不会出现肉眼可见的出血现象(世界妇产科学联盟,2022)。处女膜的医学名称应为"冠",其形态存在环状、筛状等十余种自然差异,这种组织本身具备弹性且中央存在生理性开口,其完整性并不等同于女性道德价值。

部分案例中出现的微量出血,可能源于黏膜毛细血管破裂而非特定结构损伤。英国皇家妇产科学院的研究证实,剧烈运动、使用卫生棉条等日常行为都可能导致该组织形态改变。将出血现象简单等同于"贞洁证明",本质上是对人体解剖学知识的误解。这种认知偏差不仅违背医学常识,更可能造成不必要的心理压力与社会偏见。

文化符号的历史嬗变

落红观念的形成可追溯至青铜时代的父权制度建构。在《周礼》等古籍中,"验贞"仪式被用作维系宗法继承制度的工具,这种文化实践通过文学作品不断强化,最终演变为集体无意识的社会规训。人类学家Margaret Mead在萨摩亚群岛的田野调查显示,未受"处女情结"影响的社群中,女性并不会因生理现象产生特殊社会评价。

当代影视作品仍频繁使用白色床单血迹作为情节符号,这种视觉呈现强化了公众的错误认知。日本性别研究所2021年的调查显示,67%的青少年通过成人影片建立性知识体系,其中包含大量违背医学事实的刻板印象。文化符号的传播效力远超科学普及速度,导致现代社会中仍存在将生理现象道德化的认知惯性。

医学的双重困境

部分医疗机构提供"处女膜修复术"的服务,本质上折射出社会认知与医学的冲突。世界医学协会明确指出,这类手术不具医疗必要性,且可能强化性别歧视。但现实困境在于,某些地区女性可能因未出现传统期待的生理现象遭受暴力伤害,迫使医生产生"保护性医疗"的妥协。

韩国妇科医学会的追踪研究显示,接受修复术的女性中82%存在焦虑障碍,术后三个月抑郁指数反而上升12%。这种医学干预未能解决根本性的社会认知问题,反而可能加深患者的自我否定。委员会建议将这类手术纳入心理评估系统,同时加强公众健康教育以消除需求根源。

信息时代的认知重构

社交媒体平台已成为性知识传播的主战场。美国CDC的干预项目表明,采用三维动画演示冠结构的科普视频,可使青少年正确认知率提升58%。但算法推送机制导致科学内容常被耸动性标题掩盖,某短视频平台的数据显示,带落红标签的医学科普平均播放量仅为猎奇内容的1/7。

数字原住民群体呈现出认知分化趋势,受过高等教育的女性更倾向于查阅权威医学文献,而低学历群体则更容易相信网络传言。这种信息鸿沟要求教育系统必须提前介入,德国已将生殖器官科学认知纳入初中生物必修单元,使青少年在接触错误信息前建立正确知识框架。

社会观念的破立之界

法国性别平等部2023年的白皮书指出,彻底消除落红迷思需要多系统协同干预。司法系统正在修订涉及"新婚见血"要求的婚姻无效条款,教育系统推进解剖学模型的标准化教学,媒体监管部门加强虚构情节的医学审核。这种立体化治理模式使公众正确认知率在五年内从31%提升至69%。

但文化惯性的消解需要代际更替周期。新加坡国立大学的追踪研究表明,接受过系统性教育的父母,其子女对生理现象的认知准确率是传统家庭子女的2.3倍。这提示着社会观念的革新既是科学传播的过程,更是代际知识重构的历史进程。

本文通过医学实证与文化分析揭示,对特定生理现象的过度关注实质是科学认知缺位与文化符号异化的复合产物。建议建立"医疗机构-教育系统-信息平台"的三维干预网络,将生殖健康知识纳入基础教育必修模块,同时立法规范医疗美容机构的审查。未来研究可深入探讨不同文化场域中的认知转化机制,以及新媒体时代科学传播的范式创新路径。唯有打破生理现象与道德评判的虚假关联,才能实现社会观念的科学化演进。