国产黑料吃瓜泄密曝光,圈内爆料

在信息爆炸的时代,社交平台上充斥着“国产黑料”“圈内爆料”等标签,明星私生活、行业潜规则、企业丑闻等内容以碎片化形式迅速传播。这些爆料既满足了公众的窥私欲,也成为舆论监督的一种另类表达,但其真实性模糊、争议和法律风险也随之浮现。从全民吃瓜到深度反思,这一现象背后折射出社会信任危机、媒介技术变革与公众心理的复杂博弈。

一、爆料文化的双重效应

娱乐化与监督的模糊边界

“吃瓜”文化最初以娱乐化为核心,公众通过匿名爆料获取谈资,例如明星绯闻或综艺内幕。但随着爆料内容逐渐涉及企业财务造假、学术不端等社会议题,其性质开始转向公共监督。例如,某科技公司员工匿名揭露内部数据篡改,引发监管部门介入调查。这种“以娱乐之名行监督之实”的模式,既推动了部分问题的曝光,也因信息片面性导致误伤。

信任缺失下的替代性补偿

公众对传统媒体的信任度下降,为匿名爆料提供了生存土壤。根据《2023年中国网络舆论生态报告》,超60%的受访者认为“官方通报不如小道消息真实”。当正规渠道的信息透明度不足时,网民更倾向于通过非正式途径寻求“真相”,即使这些内容未经核实。这种心理驱动下,爆料既是信息补充,也可能成为谣言温床。

二、技术赋权与信息失控

匿名机制下的责任稀释

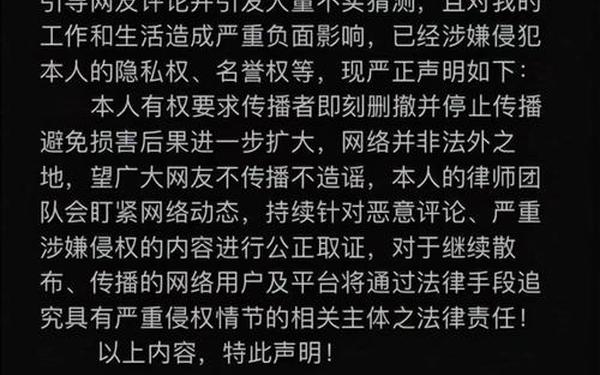

加密社交平台和虚拟账号为爆料者提供了保护伞,但也降低了造谣成本。例如,某网红被匿名指控偷税,尽管最终证实为捏造,但其商业合作已遭受不可逆损失。技术学者李明指出:“匿名性放大了人性的阴暗面,群体情绪极易被操纵。”平台算法优先推送高争议内容,进一步加剧了信息的失真与极化。

碎片化传播的逻辑陷阱

爆料内容常以截图、语音片段等形式传播,脱离完整语境后极易被误读。心理学研究显示,人类大脑对碎片信息的处理存在“先入为主”倾向,例如一段截取的对话可能被解读为出轨证据,而完整录音却显示仅是玩笑。这种传播特性使爆料成为“半真半假的罗生门”,公众在追逐热点中陷入认知疲劳。

三、法律与的边界争议

隐私权与知情权的冲突

法律界对爆料的定性存在分歧。支持者援引《民法典》中“公共利益优先”原则,认为曝光企业违法行为属于正当监督;反对者则强调《个人信息保护法》对隐私权的保障。例如,某医疗黑料披露患者治疗过程,虽揭露行业乱象,却导致患者身份泄露。如何在二者间平衡,成为立法与司法的长期难题。

行业自律的失效与重构

部分爆料源于行业内部举报机制失灵。影视从业者张婷透露:“剧组拖欠工资已成常态,但投诉渠道形同虚设,最终只能诉诸网络。”这种现象倒逼平台建立更严格的审核机制,如微博推出“谣言粉碎机”标签,今日头条设立“信息溯源”功能。平台既当裁判员又当运动员的角色,仍难彻底解决利益冲突。

重构理性讨论空间

“国产黑料”与“圈内爆料”的泛滥,本质是信息民主化进程中的阵痛。它们既暴露了传统监督体系的短板,也考验着公众的媒介素养。未来需从三方面破局:一是完善举报人保护制度,将爆料纳入法治轨道;二是推动平台建立事实核查联盟,减少不实信息传播;三是加强公众批判性思维教育,避免集体无意识的情绪宣泄。唯有如此,才能将“吃瓜”的流量狂欢转化为推动社会进步的理性力量。