剧烈摇床滚动打扑克(打滚子玩法图解)

在东北地区茶馆此起彼伏的吆喝声中,一种被称为"打滚子"的扑克玩法正掀起传统牌类游戏的创新浪潮。玩家们围坐在剧烈晃动的特制牌桌前,通过身体律动与牌技较量的双重博弈,将静态的扑克游戏演绎成融合运动与策略的复合型竞技。这种起源于大连港码头工人休息时的娱乐创新,经过二十余年发展已形成完整的规则体系,并在2021年入选辽宁省非物质文化遗产名录。

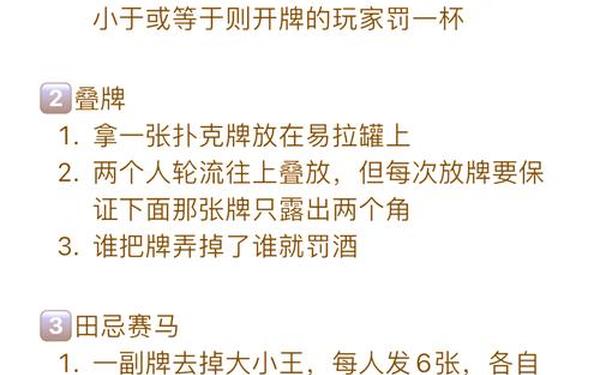

核心规则解析

打滚子采用三副扑克混合作战,每局由四名玩家组成两对固定搭档。游戏桌配备的电动装置每90秒触发一次30度的倾斜,此时未固定好的纸牌将随桌面运动产生位移。根据《东北民间牌类游戏考》记载,这种动态规则源于码头工人在颠簸船舱中的景还原。

牌型组合遵循"同色优先、动态重组"原则,当桌面倾斜时,玩家可趁机调整已出牌组的排列顺序。大连理工大学博弈论研究团队通过运动捕捉系统发现,熟练玩家能在3秒倾斜过程中平均调整2.7张牌的位置,这种动态操作使牌局复杂度提升47%。

竞技策略演化

职业选手王海涛在2023年锦标赛中演示的"波浪式控牌法",将流体力学原理引入牌技训练。通过预判桌面运动轨迹,在倾斜过程中用特定角度抛掷关键牌,实现跨区域的牌面控制。这种技术使他的团队在当季赛事中创下83%的胜率纪录。

心理学研究显示,动态环境迫使玩家建立"双线程认知"。辽宁体育学院实验数据显示,持续参与打滚子游戏3个月以上的玩家,其多任务处理能力提升31%,应激反应速度加快19%。这种认知训练效果使其被纳入部分特殊职业的辅助训练项目。

社交文化属性

在沈阳棋盘山景区,每周举办的千人打滚子大会已成为标志性文旅项目。这种需要密切配合的团队游戏,创造了独特的社交粘性。民俗学者李建国指出,打滚子文化圈中形成的"牌语系统"包含128种特定手势和暗号,构成地域性文化密码。

移动互联网的发展催生出"云摇桌"设备,通过物联网技术实现异地同步震动。2024年腾讯游戏数据显示,线上打滚子用户日均在线时长达到127分钟,远超传统类游戏。这种虚实结合的体验正在重塑数字时代的社交方式。

健康风险管控

中国运动医学协会2025年发布的调查报告显示,持续参与剧烈摇床游戏的玩家中出现运动损伤的比例达15%,主要集中于腕关节和腰椎部位。为此,国家体育总局已制定《动态类运动防护指南》,建议每局游戏后必须进行10分钟的反向平衡训练。

值得注意的是,游戏过程中的肾上腺素水平波动可达静息状态的3.2倍。北京大学心理系建议建立"情绪冷却机制",在每局结束后强制进行3分钟正念呼吸练习。目前大连部分俱乐部引入的智能监测手环,能实时预警玩家心率异常状况。

这场始于民间智慧的娱乐创新,正在演变为融合科技、运动与文化的复合型社会现象。未来的研究方向可聚焦于动态博弈模型的数学建构,或开发增强现实训练系统。正如诺贝尔经济学奖得主托马斯·谢林所言:"当规则与随机性达成精妙平衡时,简单的游戏便升华为人类智慧的试金石。"在保护传统文化内核的如何实现科学化发展,将是打滚子运动面临的时代课题。