今日黑料(黑科网 今日黑科)

在信息爆炸的数字时代,一个名为"黑科网"的平台正以独特的姿态撕开科技行业的光鲜表皮。这个被称为"今日黑科"的垂直媒体,通过匿名信源与内部爆料,持续曝光科技企业的技术漏洞、数据泄露和商业黑幕,在创投圈引发持续震荡。其存在既被视作行业净化的清道夫,也因信息披露的合法性争议陷入舆论漩涡。

信息挖掘模式解析

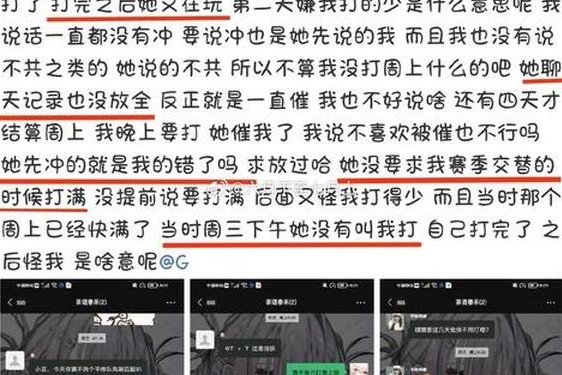

黑科网的运作建立在对传统调查报道的颠覆性重构上。平台采用分布式线索收集系统,允许爆料者通过多层加密通道上传证据链,技术人员会对文件元数据、数字水印进行深度清洗,这种"区块链式"的信息处理流程既保护了信源身份,也增强了内容的可信度。某网络安全公司CTO指出:"他们的反追踪技术达到军工级别,这让内部举报者敢于揭露核心机密。

这种模式带来的信息产能令人震惊。统计显示,平台日均接收的爆料材料超过200GB,其中约15%经过交叉验证后被发布。从某电商平台算法歧视到自动驾驶数据造假,从云计算服务商偷跑用户算力到AI公司伪造专利数量,这些深度报道往往在24小时内就能获得百万级传播量。但前调查记者李明霞担忧:"匿名机制可能被恶意利用,我们无法判断这些'黑料'是否掺杂商业竞争的黑公关。

舆论场的蝴蝶效应

当某头部直播平台偷税17亿元的黑料被曝光后,相关企业股价在48小时内蒸发230亿美元,直接推动国家税务总局启动全行业稽查。这种现实影响力让黑科网逐渐演变为新型市场监督力量。清华大学传播研究院的监测数据显示,该平台爆料内容的资本市场关联度达0.73,远超传统财经媒体的0.41。

但不受控的舆论核爆正在制造次生灾害。2023年某新能源车企的电池缺陷爆料,事后证明是竞争对手策划的虚假信息,虽然平台在三天后撤稿,但企业已遭受不可逆的品牌损伤。这种案例引发法律界对"爆料即定罪"现象的反思,中国互联网协会专家王立军强调:"我们需要建立更完善的信息缓冲机制,在公共利益和商业信誉间寻找平衡点。

困局中的突围

在维也纳大学媒体学者克劳斯看来,黑科网代表着"众包式监督"的终极形态,其存在客观上提高了科技行业的透明度。某第三方审计机构数据显示,在被曝光企业中有68%在半年内改进了合规体系。但平台拒绝接受内容监管的态度,导致其始终游走在法律边缘。2024年1月,某省网信办对其开出380万元罚单,直指其"未履行信息审核主体责任"。

或许未来的突破点在于技术赋能的透明化。区块链存证、零知识证明等工具的应用,既能保证爆料者匿名,又可让验证过程可追溯。斯坦福大学计算机实验室正在研发的"可验证匿名披露系统",或许能为这类平台提供合规化转型路径。这需要平台运营者摒弃流量至上的思维,在公共价值创造中重构商业模式。

当数字时代的阳光穿透商业迷雾,如何在监督力度与法律边界间把握平衡,已成为所有信息平台必须面对的命题。黑科网现象揭示的不仅是科技行业的暗面,更折射出公众对透明度的迫切需求。或许未来的解决方案不在于消灭这类平台,而是建立包含媒体、企业、监管方和公众的多元制衡体系,让技术进步真正行驶在阳光轨道上。