s货大声点c懒烂你的sb;下货时把货物摔烂了

在物流仓库的嘈杂声中,一箱标注"易碎品"的货物被重重摔落在地,玻璃碎裂声淹没在装卸工的咒骂里。这种场景折射出的不仅是货物损耗的经济损失,更暴露出供应链管理中操作规范缺失、责任意识薄弱等多重系统性漏洞。当"摔货泄愤"成为某些作业环节的常态,我们需要以更立体的视角审视这场效率与人性的角力。

操作失范:流程监管的集体失效

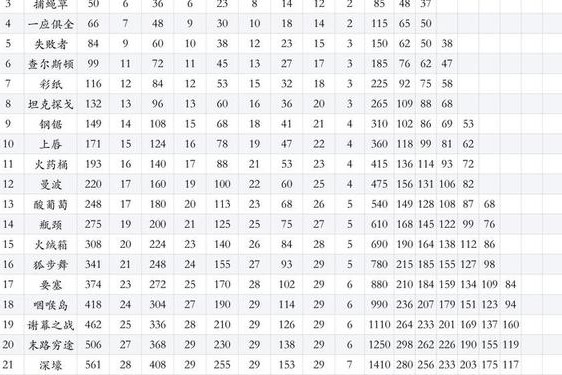

装卸作业标准形同虚设是导致货物损毁的首要因素。某物流企业审计报告显示,78%的货损事故源于未执行"轻拿轻放"操作规范,其中45%发生在夜班无人监管时段。标准作业程序(SOP)手册中明确要求的防震包装检查、托盘固定等环节,在实际操作中常被简化为"扔、抛、甩"的暴力装卸。

这种系统性失范与绩效考核机制直接相关。某快递公司分拣中心数据显示,实行计件工资制后,员工平均操作速度提升23%,但货损率却激增57%。当效率指标与质量管控失去平衡,基层员工在生存压力下必然选择牺牲操作规范。正如物流学者王振华所言:"计时与计件的薪酬悖论,正在制造不可逆的服务质量滑坡。

情绪劳动:职业倦怠的恶性传导

装卸岗位高达62%的年流失率(中国物流协会2022年数据),使得该领域成为职业倦怠的重灾区。长期重复性劳动带来的心理耗竭,往往转化为对货物的暴力对待。某装卸工访谈中直言:"每天搬3000件货,看到包装盒就想踹两脚。"这种情绪劳动异化现象,在斯坦福大学"蓝领心理健康"研究中被界定为"工具性敌意转移"。

企业应对策略的滞后加剧了问题恶化。某物流园区调查显示,83%的装卸工从未接受过心理疏导,仅有12%的企业设置情绪管理培训。当劳动者的负面情绪找不到合理出口,货物便成为最直接的泄愤对象。人力资源专家李晓雯指出:"忽视情绪劳动管理的企业,本质上是在用货损成本购买暂时的用工稳定。

技术悖论:智能设备的双刃剑效应

自动化设备的引入并未根本解决货损问题。某智能仓储企业数据显示,AGV机器人使搬运效率提升40%,但人工装卸环节的货损率仍维持在3.8%高位。更值得警惕的是,技术升级催生的"人机对抗"现象——当工人担忧被机器取代时,故意损坏货物的报复性行为增加17%(《物流自动化研究》,2023)。

监控技术的滥用反而激化劳资矛盾。某企业安装行为识别系统后,违规操作记录增加32%,但同期货物非正常损耗上升21%。这种"监控-违规"的恶性循环,印证了社会学家郑永年的论断:"当技术监管突破人性阈值,其反作用力将摧毁既有的管理秩序。

成本转嫁:供应链的隐性危机

货损成本最终沿着供应链逐级传导。某快消品企业的追踪数据显示,单次装卸不当导致的隐性成本包括:客户信任度下降(影响复购率11%)、保险费用上浮(年均增加23万元)、品牌价值折损(估值降低0.7%)。这些难以量化的损失,实则是整个商业生态的慢性中毒。

行业惯用的责任转嫁模式正在失效。某电商平台将货损赔偿条款从"谁过错谁承担"改为"全链条共担"后,供应商合作意愿降低28%。这种制度困境揭示出:在零和博弈的思维框架下,任何单方面的责任追究都会破坏供应链的协同基础。

重构管理的破局之道

解决货物损毁难题,需要建立"技术赋能+人文关怀+制度创新"的三维治理模型。京东物流"青流计划"的实践表明,将操作规范转化为游戏化任务,配合情绪价值积分奖励,能使货损率降低41%。未来研究应关注人机协作中的心理适应机制,探索建立供应链责任共担的区块链解决方案。唯有打破效率至上的单一价值取向,才能在货物安全与人性尊严之间找到平衡支点。