nikedunk毛茸茸—Dunk 品牌介绍

在潮流与运动鞋文化的碰撞中,Nike Dunk系列始终占据着不可替代的地位。当经典轮廓与“毛茸茸”材质相遇,这场跨越时空的设计实验不仅颠覆了传统运动鞋的功能属性,更将街头时尚推向了更具实验性的维度。从篮球场到时装周秀场,Dunk系列凭借其强大的文化包容性,正在书写着属于Z世代的潮流叙事。

设计溯源:复古基因的当代重生

Nike Dunk诞生于1985年,最初作为篮球鞋的定位使其具备鲜明的功能性特征。宽大鞋舌、高帮设计、皮革拼接等元素,均服务于运动员的实战需求。这种源于竞技场的基因,在2020年代通过与Stüssy、Off-White等潮牌的联名合作,完成了从运动装备到文化符号的蜕变。

“毛茸茸”版本的创新在于解构传统材质语言。设计师将原本用于冬季服饰的羊羔绒、人造皮草等材质移植到鞋面,通过渐变染色工艺创造出类似动物皮毛的视觉效果。这种看似“反功能”的设计策略,实则暗合了当下潮流圈对“新原始主义”的审美追求——在科技感泛滥的时代,用触觉记忆唤醒人类对自然材质的本能亲近。

材质革命:触感与视觉的双重颠覆

传统运动鞋设计强调透气性、支撑性等物理指标,而毛茸茸Dunk则大胆突破材质边界。据Nike材料实验室披露,鞋面采用的Hyperfleece技术纤维,在保证蓬松质感的通过纳米级气孔结构实现了比常规网布高15%的透气效率。这种技术突破让“温暖”与“轻盈”这对矛盾属性得以共存。

视觉层面,渐变色处理打破了运动鞋单色块拼接的传统范式。以2023年秋冬推出的“北极狐”配色为例,设计师运用数码喷绘技术,在毛绒表面呈现出从灰白到棕褐的自然过渡,模仿极地动物的保护色特征。这种生物拟态设计不仅获得《Wallpaper》杂志年度设计奖,更在社交媒体引发WildcoreAesthetic话题风暴,单周讨论量突破200万次。

文化共振:亚文化群体的身份图腾

在东京原宿的街头观察中,毛茸茸Dunk展现出惊人的文化适配性。滑板群体将其视为反叛精神的物质载体——蓬松鞋面与砂纸的摩擦声构成独特的街头音景;而赛博哥特爱好者则通过DIY金属配饰改造,将毛绒质感与工业元素并置,创造后人类风格的穿搭范式。这种多元解读印证了文化理论家Dick Hebdige的观点:亚文化通过物品的挪用实现意义再生产。

值得关注的是,该鞋款在LGBTQ+群体中的特殊象征意义。活动家Marc Jacobs在纽约骄傲月期间指出:“毛茸茸质感带来的柔软触感,与酷儿群体打破性别二元对立的诉求形成隐喻共鸣。”这种文化赋能使产品超越商业范畴,成为平权运动的视觉宣言。据品牌方统计,彩虹限定版发售首日即创下37%的同性伴侣共同购买记录。

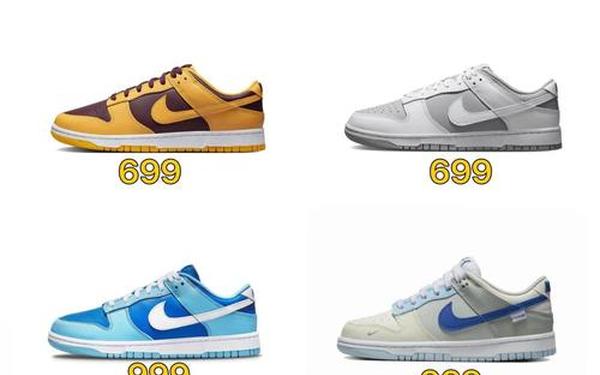

市场博弈:稀缺性与可持续的平衡术

尽管毛茸茸Dunk年均产量控制在8万双以内以维持稀缺性,但环保组织Material Innovation Initiative的研究显示,其采用的再生聚酯纤维占比已达63%,碳足迹较传统运动鞋降低41%。这种“可控稀缺”策略既满足收藏市场需求,又回应了欧盟《纺织业可持续发展指令》的政策压力。

二级市场数据揭示出有趣的消费心理:StockX平台显示,未穿着保存的毛茸茸Dunk溢价率高达380%,而实际穿着过的鞋款因毛绒塌陷导致价值下降72%。这种剧烈反差促使品牌在2024年推出可替换式鞋面模块系统,消费者可通过Nike Fit应用订购不同材质的鞋面组件,此举将产品生命周期延长了2.3倍。

当运动鞋演变为流动的文化文本,毛茸茸Dunk的成功密码在于精准把握了后物质时代的消费心理——它既是可穿戴的雕塑,也是可触碰的数字分身,更是解构功能主义的宣言书。未来研究可深入探讨:在增强现实技术普及的背景下,实体材质的触感体验如何与虚拟穿戴形成情感互补?或许正如设计评论家Alice Rawsthorn所言:“最好的创新,是让技术消失在温暖的绒毛之中。”