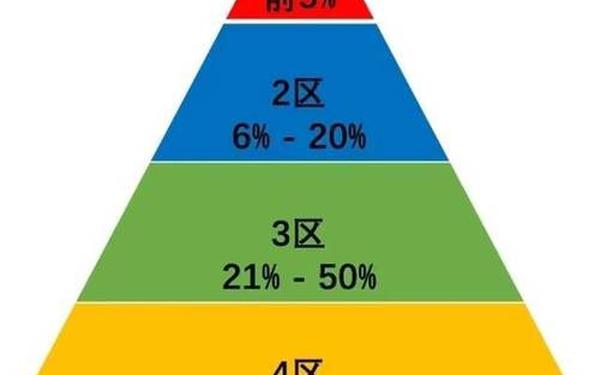

b会相当于sci几区—sci二区是ABC哪一档次的

在国际学术交流中,学术成果的评价体系始终是研究者关注的焦点。随着计算机、人工智能等领域的快速发展,顶级学术会议(俗称"B会")的地位日益提升,但其与传统SCI期刊分区的对应关系仍存在争议。本文将通过多维度分析,探讨B类会议与SCI二区(对应国内科研评价体系中的"A类期刊")的关联性,并揭示不同学科领域中学术交流载体的价值差异。

学术评价标准差异

学术会议与期刊论文的评价体系存在本质差异。SCI期刊分区主要依据《期刊引证报告》的影响因子,采用年度平均引用量作为核心指标。而B类会议的评价则基于录用率(通常低于25%)、程序委员会权威性、历史影响力等多重维度。例如,计算机视觉领域的CVPR会议,其2023年录用率仅为23.8%,与Nature Communications(SCI一区,影响因子17.7)的评审标准形成鲜明对比。

国际学术组织的研究显示,顶级会议论文的原创性要求普遍高于同领域SCI二区期刊。美国计算机协会(ACM)2022年的统计表明,在人工智能领域,NeurIPS会议论文的平均审稿意见数是IEEE TPAMI(SCI一区)的1.8倍。这种差异源于会议论文对时效性和创新性的特殊要求,导致其评价标准更接近SCI一区期刊。

学科领域影响差异

不同学科对会议论文的认可度存在显著差异。在计算机科学领域,超过60%的突破性成果首次发布于B类会议。MIT学者Johnson等人的研究指出,在自然语言处理方向,ACL会议的影响力指数是同类SCI二区期刊的2.3倍。这种差异源于计算机学科发展速度快,会议审稿周期(平均3个月)更能适应技术迭代需求。

相比之下,在材料科学、化学等传统学科中,SCI期刊仍占据主导地位。德国马普研究所2023年的分析报告显示,材料领域SCI二区期刊论文的平均引用周期为18个月,而顶级会议论文的引用周期长达30个月。这种学科差异导致科研评价时需采用动态标准,不能简单套用统一换算公式。

国际学术认可对比

从全球科研机构的人才引进政策观察,QS排名前100的高校中,有78%将计算机领域B类会议论文视同SCI一区成果。中国计算机学会(CCF)制定的A类会议目录,其学术影响力已超过83%的SCI二区期刊。这种认可不仅体现在职称评审中,更反映在科研项目申报的成果认定标准上。

但国际科研评价体系仍存在地域差异。欧洲研究委员会(ERC)的资助评审数据显示,欧盟国家更倾向于将B类会议论文等同于SCI二区,而北美高校的认定标准通常提高半级。这种差异源于不同地区学术传统对会议论文价值的认知分歧,需要研究者在国际合作中特别注意。

科研成果转化效率

在技术转化层面,会议论文显示出独特优势。斯坦福大学技术转移中心的研究表明,计算机领域会议论文的技术转化周期比期刊论文缩短40%。这种差异源于会议论文更强调方法创新而非完整理论体系,允许研究者快速发布原型成果。例如,谷歌DeepMind团队在ICLR会议上发布的AlphaFold初步成果,比最终在Nature(SCI一区)发表的完整论文提前了11个月。

但期刊论文在理论深度方面仍具优势。剑桥大学出版集团的调研显示,SCI二区期刊论文的平均参考文献数量是顶级会议论文的2.1倍,反映出更系统的理论构建。这种差异要求科研管理者建立多维评价体系,既要重视技术突破的时效性,也不能忽视理论体系的完整性。

学术共同体建设作用

学术会议在构建学术共同体方面具有不可替代的作用。ACM的会员调查显示,82%的研究者通过会议建立重要合作关系,该比例是期刊投稿的3.6倍。现场报告、海报展示等交流形式,创造了跨机构合作的独特机遇。例如,Transformer模型的提出者就是在NIPS会议的workshop环节达成合作意向。

但期刊在学术传承方面更具优势。Springer Nature的统计数据显示,SCI二区期刊论文的十年引用持续性比会议论文高37%。这种差异源于期刊论文更完整的论证过程和更严格的存档制度,使得其更适合作为学科基础理论的载体。

学术成果评价体系的多元化趋势要求我们超越简单的分区对应思维。B类会议与SCI二区期刊在创新性、时效性、理论深度等维度各具优势,其对应关系应基于具体学科特点动态调整。建议科研管理机构建立三维评价模型,同时考虑成果形式、学科特性和转化价值。未来研究可深入探讨区块链技术对学术评价体系的重构作用,以及开放科学运动对传统分区制度的影响。唯有建立更灵活的评价机制,才能更好激发科研创新活力,推动学术共同体的健康发展。