XDM吃瓜门事件最新进展、最新吃瓜

近日,社交平台XDM因“吃瓜门”事件再次成为舆论焦点。从用户隐私泄露的指控到涉事方的多次回应,从法律纠纷的升级到公众情绪的撕裂,这场看似普通的“吃瓜”风波,已演变为一场关于数据安全、网络与社会责任的全民讨论。随着知情人士的持续爆料与第三方机构的介入,事件的复杂程度远超预期,也暴露出数字时代平台治理与公众信任之间的深层矛盾。

事件溯源:从隐私泄露到舆论风暴

XDM吃瓜门的核心争议始于平台用户数据的异常曝光。据匿名用户爆料,某明星私生活相关的敏感信息通过XDM群组传播,随后被证实部分内容源自平台内部的聊天记录。技术分析显示,这些信息可能因系统漏洞或内部人员操作不当流出。尽管XDM官方迅速否认“主动泄露”,但网络安全研究员指出,平台在加密传输与权限管理上的技术缺陷长期存在,此前已有多起类似投诉未获解决。

事件进一步升级后,知情人士提供的时间线显示,涉事群组的聊天记录曾被多次备份并转卖至外部。这一链条牵扯出地下数据交易市场的灰色产业,引发公众对平台监管责任的质疑。XDM虽紧急下线相关群组并封禁涉事账号,但其“事后补救”的态度未能平息用户怒火。法律专家表示,若平台未能履行数据保护义务,可能面临《个人信息保护法》下的高额处罚。

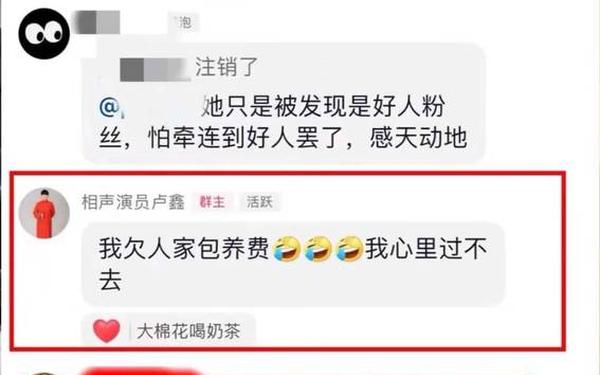

舆论场分歧:吃瓜狂欢与道德批判

在事件发酵过程中,公众态度呈现两极分化。一方将“吃瓜”视为娱乐消遣,认为平台应为用户提供自由讨论空间;另一方则谴责此举侵犯隐私,助长网络暴力。社交媒体监测数据显示,相关话题的讨论中,超60%的参与者持“看热闹”心态,仅30%的用户关注事件的法律与后果。这种割裂反映了当前网络文化中“娱乐至上”与“权利意识”的冲突。

值得注意的是,部分学者将“吃瓜”行为置于更宏观的社会背景下解读。清华大学社会学教授李某某指出,公众对名人隐私的窥探欲,本质上是信息不对等时代的一种心理代偿;而华东政法大学研究员王某某则认为,平台算法推荐机制放大了猎奇内容,导致用户陷入“信息茧房”。两派观点的交锋,凸显了事件背后的复杂动因。

法律争议:平台责任边界何在

目前,XDM面临多起用户集体诉讼,指控其未能有效保护隐私。原告律师援引《民法典》第1038条,强调平台对用户信息的“严格保管义务”;而XDM辩护团队则主张,用户主动在群组分享内容属于“自愿公开”,平台无需对此类信息二次加密。法院的最终判决或将重新定义互联网服务提供者的责任范围。

与此监管部门的态度逐渐明朗。国家网信办在最新通报中要求XDM限期提交安全整改方案,并强调“不得以技术中立为由推卸社会责任”。这一表态被解读为对“平台权力”的约束信号。中国政法大学教授赵某某建议,未来立法需明确“用户生成内容”与“平台主动传播”的界限,避免责任认定模糊化。

行业震荡:数据安全成生死线

XDM事件对互联网行业的影响已初步显现。第三方机构报告显示,事件曝光后,同类社交平台的日活用户平均下降12%,超40%的用户表示“减少敏感信息分享”。资本市场同样反应剧烈,XDM母公司股价一周内蒸发23%,连带整个社交板块市值缩水。

为应对信任危机,多家头部平台宣布加码数据安全投入。例如,腾讯宣布为群聊功能增设“阅后即焚”模式;字节跳动则试点引入第三方数据审计机构。业内人士预测,未来“隐私保护认证”或将成为行业准入标准,中小型平台可能因技术成本攀升面临洗牌。

反思与启示:如何在流量时代守住底线

XDM吃瓜门事件不仅是单一平台的危机,更是数字社会的一次压力测试。它暴露出三重矛盾:技术便利性与隐私安全性的失衡、用户权利与平台利益的博弈、娱乐需求与责任的冲突。解决这些问题,需多方协同:平台需从“流量至上”转向“用户至上”,完善数据保护机制;公众应警惕“吃瓜”背后的权利让渡风险;监管部门则需加快立法细化,建立事前预防与事后追责并重的治理体系。

未来的研究方向可聚焦于两方面:其一,探索算法的实践路径,例如通过“可解释性AI”减少信息操纵;其二,构建跨平台的用户数据主权框架,让个体真正掌控个人信息流向。唯有如此,才能避免“吃瓜”狂欢演变为系统性社会风险。