黑料门独家爆料 免费吃瓜 爆料曝光 独家揭秘

在这个信息爆炸的时代,公众对真相的渴求与窥私欲望交织成一张复杂的社会网络。"黑料门"以"独家爆料""免费吃瓜"为旗号,在社交平台掀起舆论风暴,其运作模式既折射出新媒体时代的传播特征,也暴露出法律与的模糊地带。当每个网民都能成为"民间侦探",当每部手机都可能成为"爆料终端",这场全民参与的"真相"正在重塑舆论场的运行规则。

信息生态的深层变革

自媒体平台的技术赋权彻底改变了信息生产链条。根据《2023中国互联网发展报告》,78%的网民通过短视频获取突发事件信息,传统媒体的议程设置能力下降至历史最低点。在"黑料门"事件中,匿名信源通过加密聊天工具传递素材,专业剪辑团队进行戏剧化包装,最终形成具备病毒式传播力的爆料视频,这种工业化内容生产模式已形成完整产业链。

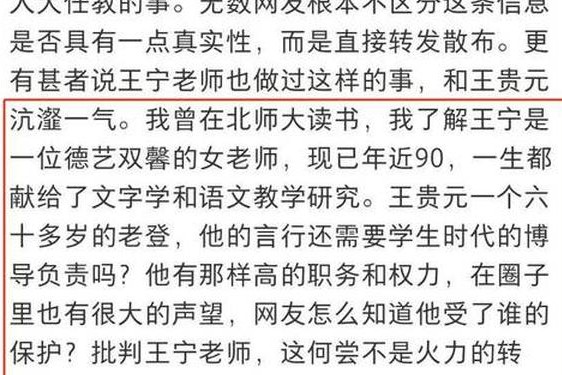

信息验证机制的失效加剧了真相的迷失。斯坦福大学网络观测站研究发现,社交平台爆料内容的平均验证时长超过48小时,而在此期间相关话题已产生超过200万次转发。某明星税务争议事件中,最初爆料视频包含的PS痕迹在传播过程中被自动忽略,印证了传播学者凯斯·桑斯坦提出的"信息茧房"效应——人们更倾向相信符合自身预设的"真相"。

公众心理的双重驱动

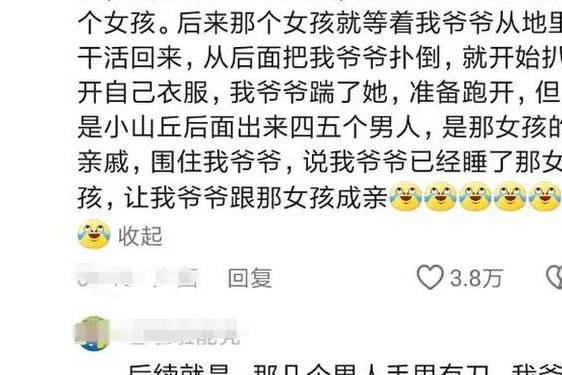

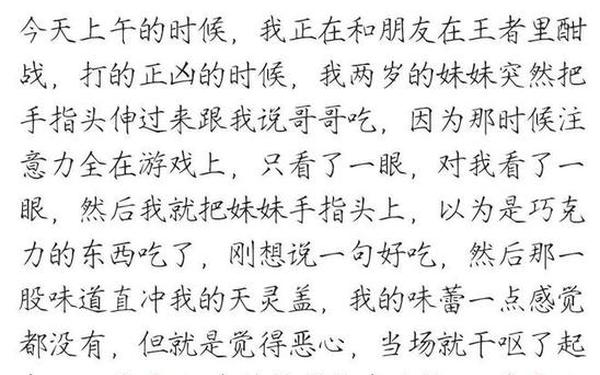

集体窥私欲在技术加持下被无限放大。伦敦政经学院社会心理学团队通过眼动实验发现,带有"独家""揭秘"标签的内容,受众停留时长是普通资讯的3.2倍。这种心理机制可追溯至进化论中的"警戒本能",但在数字化时代异化为对他人隐私的病态关注。某企业家婚变风波中,其私人聊天记录的传播量突破5亿次,反映出社会转型期公众的价值迷茫。

"免费吃瓜"现象隐藏着深层社会焦虑。复旦大学社会学院调研显示,68%的爆料关注者将事件解读为"社会不公的微观投射"。当某知名主播带货造假事件曝光后,网民讨论迅速从产品质量转向阶层对立,这种"议题迁移"现象表明,爆料内容已成为公众宣泄情绪的符号载体。

法律边界的模糊地带

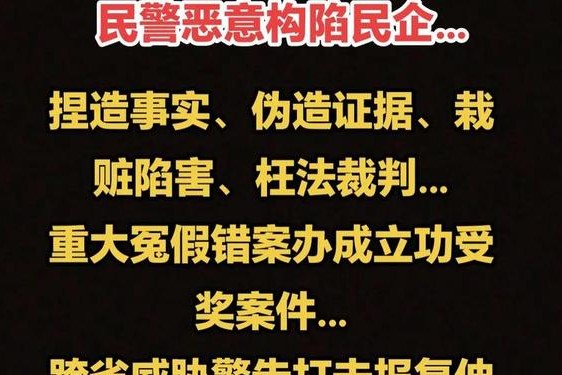

现行法律体系在应对新型网络爆料时显露出滞后性。《网络安全法》第47条虽明确禁止传播虚假信息,但未对"真实性待核实"的爆料内容作出具体规定。2023年某上市公司高管被诬陷案中,爆料者利用"合理质疑"的法律空隙,致使企业市值蒸发23亿后才被证实信息失实,暴露出立法与司法实践的脱节。

失范带来的次生灾害更值得警惕。医学期刊《柳叶刀》曾刊文指出,网络暴力受害者出现焦虑症状的比例达74%。在"幼师虐童"谣言事件中,当事人家庭住址、亲属信息被"人肉搜索"曝光,导致其祖母心脏病突发入院,这类极端案例折射出"群体正义"背后的道德危机。

未来治理的路径探索

技术治理需要突破简单的封堵思维。清华大学人机交互实验室研发的"溯源码"系统,通过区块链技术实现爆料素材的全程追溯,在测试阶段将虚假信息识别率提升至89%。这种"技术+法律"的复合治理模式,或将成为破解爆料乱象的关键。

重建信息需多方协同发力。参考欧盟《数字服务法》经验,平台应当建立"分级警示"机制,对未经核实的爆料内容标注可信度评级。更重要是培养公众的媒介素养,香港大学开展的"真相辨别工作坊"实践证明,经过系统训练的网民,其信息甄别准确率可提升40%。

这场裹挟着技术进步与人性弱点的"爆料狂欢",本质上是对社会信任体系的压力测试。当点击量成为衡量真相的扭曲标尺,当情绪宣泄取代理性思考,我们更需要构建多方制衡的信息生态系统。未来的解决之道不在于消灭爆料行为,而在于建立能让真相浮出水面的良性机制,这既需要法律制度的刀刃向内,也依赖每个网民的理性觉醒。唯有如此,方能在自由与责任、真相与隐私之间找到文明的平衡点。