藏经洞位于河西走廊的哪个窟;藏经洞属于哪种窟型

在河西走廊西端的戈壁深处,莫高窟崖壁上编号第17窟的方寸空间,曾尘封着五万余件跨越千年的佛教典籍与世俗文书。这座被后世称为"藏经洞"的石窟,不仅是丝绸之路上最惊人的考古发现之一,其独特的窟型结构更折射出佛教艺术中国化的演变轨迹。当1900年王道士无意间叩开这个隐秘空间,敦煌文书的流散与回归,始终牵动着整个世界的目光。

地理位置溯源

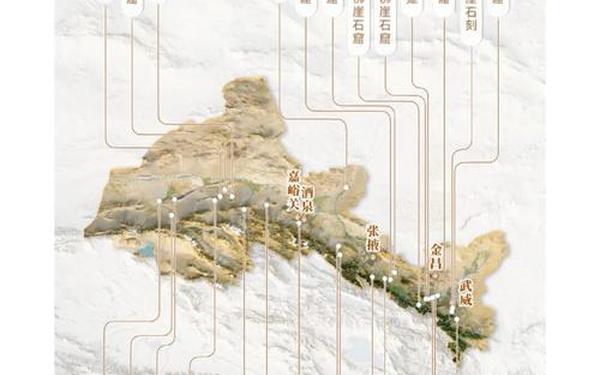

莫高窟群位于河西走廊西端的鸣沙山东麓断崖,在南北延绵1680米的崖体上,现存洞窟735个。藏经洞所处的第17窟,开凿于晚唐大中五年至咸通三年(851-862年),位于北区崖面中层,依附于第16窟甬道北壁。这种"窟中窟"的独特构造,与莫高窟多数独立开凿的洞窟形成鲜明对比。

从地理战略视角观察,此处正处于玉门关与阳关交汇的咽喉地带。唐代高僧道宣在《释迦方志》中记载:"敦煌当西域三道之冲",而藏经洞所在位置恰好处在商队翻越三危山前的最后休整点。这种特殊区位,既解释了洞窟经卷中多语言文献并存的现象,也暗示了其作为佛教传播中转站的功能属性。

窟型分类解析

按敦煌研究院樊锦诗教授的分类体系,莫高窟窟型可分为中心塔柱窟、殿堂窟、禅窟等七大类。藏经洞最初作为洪辩法师的纪念窟,属典型禅窟形制。窟室平面近方形(2.6×2.7米),覆斗顶高3米,北壁设长方形禅床,这种布局符合《摩诃止观》所述"方丈静室"的禅修空间要求。

但随着敦煌佛教功能的转变,该窟在十世纪末被改造为储藏空间。伯希和笔记记载,洞窟西壁出现双层经架安装痕迹,说明空间功能发生质变。这种从宗教修行场所向文献仓储空间的转型,折射出归义军时期敦煌佛教世俗化的历史进程,日本学者池田温将其定义为"信仰实用主义的空间重构"。

发现始末与争议

1900年6月22日,道士王圆篆在清理第16窟流沙时,意外发现甬道壁面的裂缝。据斯坦因《西域考古图记》描述,藏经洞内文献堆放高达10英尺,最上层距窟顶仅18英寸。这些文献的时间跨度从公元4世纪到11世纪,包含汉文、吐蕃文、回鹘文等六种文字,涉及宗教、历史、医药等多领域。

文物流散过程凸显殖民考古的困境。大谷光瑞探险队成员橘瑞超承认,当年用"每捆经卷换一包砖茶"的方式获取文物。这种文化劫掠造成的学术创伤,在荣新江教授《敦煌学十八讲》中被喻为"永远无法愈合的文明伤口"。直至2000年国际敦煌项目启动,数字化技术才让散佚文献实现虚拟重聚。

历史意义与启示

藏经洞文献改写了多个学科的研究范式。法国汉学家戴仁通过纸张分析,发现部分经卷使用河西本地构树皮纸,证实了吐蕃统治时期敦煌造纸业的发展。社会经济文书中的"寺户"记录,印证了姜伯勤教授关于敦煌寺院经济的论断,揭示出佛教组织与世俗权力的复杂纠葛。

这些发现对当代文化遗产保护具有镜鉴意义。敦煌研究院苏伯民院长指出,莫高窟85窟壁画酥碱治理经验,正源于对藏经洞保存环境的长期监测。而数字敦煌工程创造的洞窟三维模型,则为脆弱文物的永续保存提供了技术范式。

这座方寸洞窟如同时空胶囊,封存着丝路文明最璀璨的记忆碎片。从禅修空间到文献宝库的功能嬗变,折射出佛教中国化的实践智慧;文物流散的百年沧桑,警示着文化遗产保护的世界责任。未来研究应加强多学科交叉,运用光谱分析、大数据技术破解未解写本,同时深化国际合作,让文明记忆在数字时代获得新生。敦煌文书的命运,终究是人类文明互鉴的永恒寓言。