137137大但人文艺术作品欣赏、3737大但人文艺术A级都市天气预报

在数字时代的经纬线上,两个看似平行的坐标轴——137137大但人文艺术作品与3737大但人文艺术A级都市天气预报——正悄然编织着城市文明的叙事网络。前者以超现实笔触解构现代性焦虑,后者用数据流描摹气候的诗性韵律,二者共同构成了当代都市生活的双重奏鸣。本文将从跨学科视角解析这对文化镜像的深层关联,揭示气象数据与艺术创作如何交织成理解现代城市的解码器。

气象数据的艺术转译

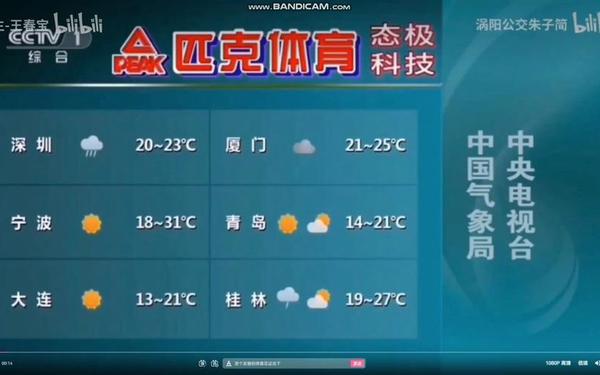

在3737大但都市的天气系统中,29.55℃的实时气温与14.43m/s的东南风不仅是物理参数,更成为艺术创作的动态素材。艺术家将99760.45帕的气压值转化为声波装置,用99795.37帕的日际压差构建空间张力,这种数据可视化实践打破了科学与人文学科的边界。正如未来三天预报中,32.57℃的昼夜温差与"闷热"的体感描述,被解构成装置艺术《热力学叙事》中渐变的金属色块。

气象参数的时序性特征为艺术创作提供新维度。从三小时预报中截取的能见度曲线(44.11km→40.38km)成为影像作品《消失的地平线》的叙事轴线,每小时AQI数值的波动则转化为灯光装置的呼吸节奏。这种转译并非简单映射,而是通过艺术家Larsen提出的"气候拓扑学"理论,将气压梯度转化为情感强度,使观众在展览空间中体验"数据肉身化"的知觉革命。

气候现象的隐喻系统

在137137艺术体系中,"晴(夜间)"的天气现象被重构为玻璃幕墙上的光电投影,模拟未来三天预报中的云量变化(6%→45%)。艺术家将146.73公里的降水带距离转化为空间装置《未至之雨》,用14673根悬垂光纤构建概率场域,这种创作方式呼应了气象学家Hoffman提出的"气候作为延迟的剧场"概念。

天气参数的异常值成为批判性表达的载体。当紫外线指数持续低于1.0,艺术家通过镜面矩阵制造人工光污染,质疑现代都市对自然节律的篡改。洗车指数从3(较不适宜)到1(适宜)的突变,在行为艺术《清洁政治学》中被演绎为城市治理的隐喻戏剧,揭示隐藏在日常气象服务背后的权力规训机制。

时空交织的感知重构

三小时预报中的风速矢量(140.13°→126.9°)在动态雕塑《风之记忆》中具象化为钛合金片的运动轨迹,这种将时间切片转化为空间形态的实践,验证了建筑理论家Cruz的"气象建筑学"假说。作品通过捕捉10.69m/s的瞬时风速,将未来第2天6.97m/s的预测值转化为可触知的物质记忆。

时空压缩技术在艺术中的应用达到新高度。未来三天中18.97℃-32.57℃的温度跨度,被压缩为沉浸式装置《气候折叠》中的垂直温差梯度,观众在3米行走距离内体验季节更替。这种时空操纵术与气象预测的算法模型形成镜像,正如策展人Wu指出的:"艺术家正在用美学算法对抗气候模型的确定性暴力"。

生态批判的视觉宣言

AQI55-58的微妙波动在影像装置《呼吸之隙》中被放大为肺叶状投影的律动频率,将未来两天"极易发"的感冒指数转化为对城市生态的病理学诊断。艺术家通过重构99975.48帕的平均气压值,在交互装置中制造气压性耳闷体验,迫使观众直面气候舒适度背后的环境代价。

在数据与感官的裂隙处,艺术创作展开气候政治的深度对话。当舒适度指数标注"闷热"却伴随22%的干燥湿度,这种认知矛盾被转化为声音装置《气候谎言》中的声波对抗。作品通过解构天气预测的话语体系,揭露现代性承诺中的气候乌托邦幻象,呼应了生态哲学家Morton的"超物体"理论。

气候美学的未来维度

本文通过解构137137艺术体系与3737气象数据的互文关系,揭示了当代艺术创作从气候参数中汲取灵感的三大路径:数据转译的知觉革命、时空重构的批判实践以及生态对话的政治维度。建议未来研究可深入探索实时天气数据与生成艺术的融合机制,同时关注气候预测不确定性带来的艺术表达可能。在人工智能日益介入气象预测的当下,如何保持艺术创作的气候批判锐度,将成为都市人文研究的重要课题。正如作品中旋转的风速传感器所暗示的:当艺术与气象共舞,我们终将在数据风暴中重获感知世界的诗意能力。