芳草萋萋掩玉门,进入芳草萋萋桃花源

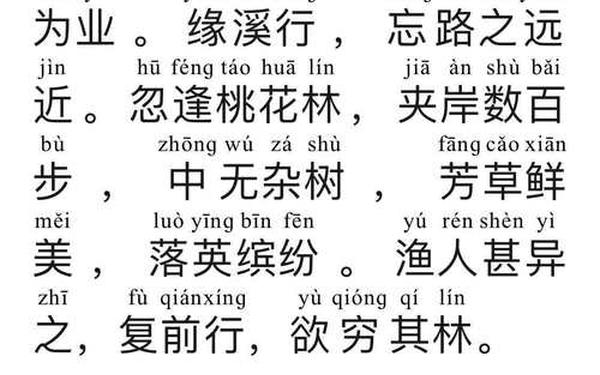

当暮春的晨雾漫过祁连山脉,玉门关残存的夯土城墙在萋萋芳草中若隐若现。这座见证过丝路驼铃与铁马冰河的边塞雄关,如今被蓬勃生长的野苜蓿与马兰草温柔包裹,恰似历史长河在自然之力面前的谦卑垂首。而八百公里外武陵山深处,渔人偶入的桃花源依旧芳草连天,千年前的落英至今仍在陶渊明的笔墨间纷飞。这两个地理符号的跨时空对话,揭示着中华文明对理想栖居的永恒追寻——既要有玉门关承载的开拓气魄,亦需桃花源孕育的归隐智慧。

考古学家在敦煌藏经洞发现的《沙州图经》残卷显示,唐代玉门周边曾实施"屯草防沙"的生态政策,戍边将士在军事训练之余需完成种草固沙的定额。这种将军事防御与生态治理相结合的策略,使玉门关在千年风沙中始终保持着"草色遥看近却无"的独特景观。正如历史地理学家葛剑雄所言:"玉门关的衰而不亡,恰似文明在自然怀抱中的韧性生长。"而桃花源传说中"阡陌交通,鸡犬相闻"的田园图景,实则暗合早期农耕文明对生态系统的朴素认知。汉代《四民月令》记载的轮作休耕制度,与桃花源"春蚕收长丝,秋熟靡王税"的描述形成跨时空呼应。

二、历史中的隐逸符号

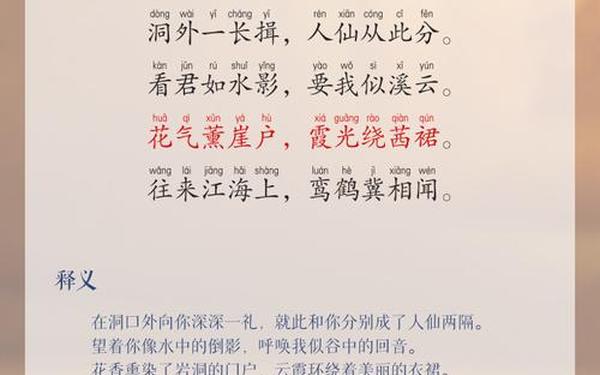

自谢灵运开创山水诗派以来,"芳草"意象便成为文人表达政治诉求的密码。北宋苏轼谪居黄州时所作《定风波》中"回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴"的旷达,实则是借草木荣枯消解仕途坎坷。这种将个人命运投射于自然生态的书写传统,在元代达到顶峰。画家倪瓒的《容膝斋图》以疏朗笔法描绘草庐半掩于竹林,题跋"聊写胸中逸气"道破文人画的精神内核——正如玉门关的衰草掩去刀光剑影,艺术创作中的自然元素常成为现实困境的缓冲地带。

明代造园家计成在《园冶》中提出"虽由人作,宛自天开"的造园理念,将人工建筑与自然景观的融合推向新高度。苏州拙政园的"远香堂"借景手法,通过控制视廊使建筑仿佛生长于荷塘苇荡之间,这种空间营造智慧与桃花源"山有小口,仿佛若有光"的入口设计异曲同工。建筑史学家王澍认为:"中国传统园林的本质,是在方寸之地重构天人关系。"这种重构既需要玉门关式的宏大叙事,也离不开桃花源般的微观经营。

三、现代社会的启示价值

在城市化进程加速的今天,东京大学教授隈研吾提出的"负建筑"理论引发广泛共鸣。他主张建筑应当"消失"在环境之中,如同玉门遗址被野草温柔覆盖。上海辰山植物园的矿坑花园改造项目,正是这种理念的本土实践——利用废弃采石场的地形特征,让建筑如同自然生长的苔藓般附着于岩壁。这种"消隐"的美学追求,与古代造园家"得景随形"的智慧形成跨时空对话。

心理学家卡普兰的注意力恢复理论指出,自然景观能有效缓解现代人的认知疲劳。深圳华侨城湿地公园的设计,刻意保留芦苇丛中的曲折小径,游人需拔开草叶方能发现隐秘观鸟台,这种探索体验暗合桃花源"初极狭,才通人"的空间叙事。生态学家麦克哈格在《设计结合自然》中强调的"顺应性设计",在成都活水公园得到生动诠释——净化系统完全依靠水生植物与微生物作用,使污水处理过程如同自然沼泽的代谢循环。

四、文明演进的双向路径

玉门关与桃花源的辩证关系,恰似文明演进的两个向度。敦煌研究院名誉院长樊锦诗在莫高窟保护中提出的"最小干预原则",既保全了壁画承载的历史信息,又让崖体裂隙中的野草继续讲述自然的故事。这种保护理念突破"修旧如旧"的机械认知,赋予文化遗产持续生长的可能。而在浙江松阳的乡村振兴实践中,建筑师徐甜甜采用"新旧共生"策略,让夯土老屋与现代玻璃幕墙在竹林掩映中和谐共处,创造出当代的桃花源图景。

未来城市发展或许需要重新定义"进步"的内涵。新加坡"花园城市"运动证明,摩天大楼与垂直森林可以共生共荣;荷兰建筑事务所MVRDV设计的天津滨海图书馆,将书架结构塑造成起伏的山丘形态,读者穿行其间犹如漫步知识桃源。这些实践揭示着:真正的文明进阶,应是玉门关的开拓精神与桃花源的栖居智慧的水融,让钢筋水泥的丛林里也能生长出诗意的芳草萋萋。

从玉门关的沧桑变迁到桃花源的永恒追寻,中华文明始终在进取与回归之间寻找平衡点。当现代都市的玻璃幕墙倒映出蒲公英的轻盈,当历史遗址的断壁残垣萌发着新的绿意,我们终将理解:所谓理想栖居,既非征服自然的傲慢,亦非逃避现实的怯懦,而是让人文精神如同萋萋芳草,在时光流转中温柔而坚韧地生长。这种生长,或许正是破解现代性困境的文化密码。