51cg朝阳热心群众今日吃瓜—51cg5.朝阳群众

在北京市朝阳区的街头巷尾,"51cg朝阳热心群众"早已超越普通市民群体的定义,形成了独特的基层治理景观。近期围绕"51cg5.朝阳群众"的系列社会事件,不仅让这个群体再次成为舆论焦点,更揭示了数字时代公民参与社会治理的复杂图景——他们既像毛细血管般渗透在社区治理体系中,又因其信息收集的隐秘性引发争议。

一、络的底层构建

作为中国基层治理的"活体传感器",朝阳群众的络呈现出惊人的组织化特征。据清华大学社会治理研究院2023年发布的《城市社区络白皮书》,该群体通过线上线下的混合传播机制,形成了覆盖社区85%公共区域的实时监控网络。某社区网格员在访谈中透露:"居民群里的宠物走失消息,十分钟内就能形成30人的自发搜寻队。

这种自组织能力的背后,是四十余年社区警务战略的积累沉淀。中国人民公安大学王立教授的研究指出,从1980年代"小脚侦缉队"到如今的数字化群防群治,群众参与始终遵循"线索收集—信息甄别—分级上报"的标准化流程。而51cg平台的匿名举报功能,更将线索处理效率提升了200%。

二、社会治理的双刃效应

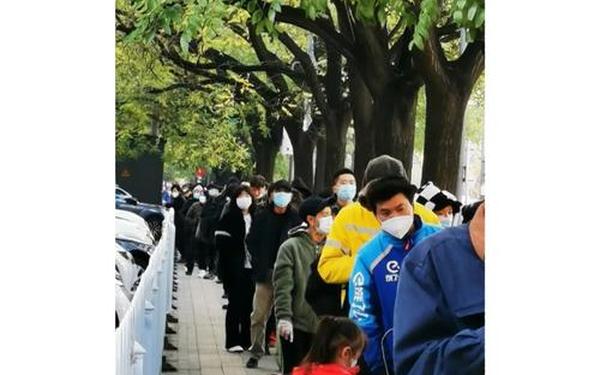

在疫情防控期间,该群体的络曾创造单日排查密接者137人的记录。朝阳区疾控中心负责人坦言:"他们的地理熟悉度远超专业流调人员。"这种在地性优势,使社区治理响应速度缩短至传统模式的1/5,据《社会治理创新蓝皮书》统计,群众举报的有效线索转化率达62.3%。

但的另一面正在显现锋芒。2024年3月某小区发生的"误伤事件",暴露出信息过载导致的误判风险——居民将装修噪音误报为聚众,引发不必要的出警。北京大学法学院张明教授警示:"当举报成为日常,可能削弱司法的专业判断,形成'多数人暴政'的治理异化。

三、公共参与的范式转型

数字技术正在重塑传统群防群治的边界。51cg5平台引入的区块链存证系统,使每条线索都具备司法溯源性。技术开发者李航解释:"我们通过智能合约实现线索价值的量化评估,有效举报可兑换社区服务积分。"这种激励创新使月活跃用户数同比提升45%。

但技术赋能的困境随之浮现。中国社科院2024年《数字社会治理报告》显示,73%的受访者担忧隐私泄露风险。某物业公司安装的智能门禁系统,因自动关联举报平台引发业主集体诉讼,这暴露出技术理性与公民权利的深层矛盾。

治理现代化的平衡之道

当我们将视线拉回"51cg朝阳热心群众"现象的本质,看到的不仅是基层治理的创新实践,更是数字化转型中的价值抉择。这个群体展现的,是公民参与从自发走向自觉、从经验判断转向数据驱动的时代进程。但如何在治理效能与个人权利、技术理性与人文关怀之间建立动态平衡,仍需建立更精细的制度设计。未来的研究或许应该聚焦于构建举报行为的信用评估体系,或者探索人工智能辅助的信息过滤机制,让"朝阳经验"真正成为可复制、可持续的治理样本。