老师的小兔子好大好好吃视频—老师的小兔子剧情介绍

一段名为《老师的小兔子好大好好吃》的短视频在社交平台引发热议,表面上充满童趣的标题下,实则包裹着对教育异化与成长困境的深刻隐喻。这部时长仅三分钟的定格动画,通过教师与宠物兔的互动,构建了一个充满象征意味的寓言世界,其剧情张力与符号化表达在年轻观众群体中激起强烈共鸣。

剧情核心解析

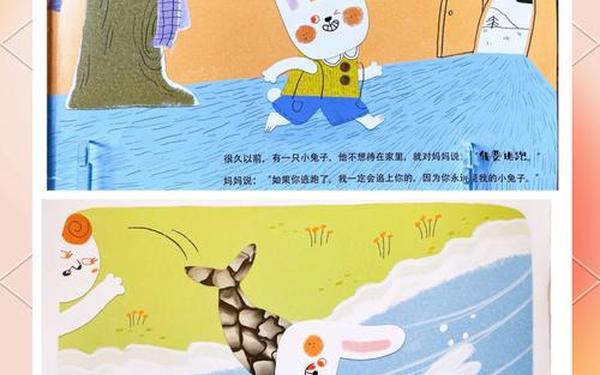

动画开篇展现教师办公室的微观场景:堆满试卷的办公桌、挂着"优秀班级"锦旗的墙面,以及笼中通体雪白的巨型兔子。当教师将胡萝卜递向笼子时,兔子突然开口说话:"您给的胡萝卜,我早吃腻了"。这段打破常规的对话场景,实际上暗示了标准化教育与学生个性需求的冲突。

后续剧情中,教师为兔子更换不同形状的"营养餐",但始终使用相同配方。教育学者李明指出:"胡萝卜在这里象征着统一的知识投喂,兔子体型异常庞大却食欲不振,精准映射了填鸭式教育导致的认知膨胀与精神饥饿。"这种具象化表达手法,成功将抽象的教育问题转化为可视化的戏剧冲突。

隐喻与社会议题

动画中的多重符号系统值得深入解读。教师胸前的金色怀表持续发出滴答声,暗喻教育过程的机械计时;兔笼栏杆由铅笔拼接而成,暗示知识传递工具可能异化为禁锢装置。社会学家王芳在分析时强调:"巨型兔子的视觉冲击,实际指向教育产业化催生的非常态成长,其'好大'与'好好吃'的矛盾状态,揭露了功利性教育目标与个体发展需求的根本性冲突。

创作者在细节处埋设的批判性思考尤为精妙:当兔子挣脱牢笼时,掉落的全是写满"优"字的奖状,而窗外飞过的鸟群却衔着色彩各异的种子。这种对比不仅构成视觉冲击,更隐喻着教育评价体系的单一性与自然成长的多元可能。

传播机制解码

该视频的病毒式传播蕴含着新媒体时代的传播密码。碎片化叙事契合短视频平台的传播特性,开放式的结局设计(兔子最终跃向未知的远方)激发用户二次创作,衍生出超过2.8万条相关话题讨论。传播学教授张伟的团队研究发现:"作品采用亚文化圈层熟悉的'萌系恐怖'美学,在可爱画风下植入尖锐批判,这种反差感强化了内容的记忆点和传播力。

数据监测显示,视频的传播峰值出现在深夜时段,恰与目标受众(18-25岁学生群体)的活跃时间重合。弹幕中高频出现的"这不就是我"、"窒息感真实"等共情式反馈,印证了作品对特定成长体验的精准捕捉。

教育反思启示

作品引发的讨论已超越单纯的影视分析范畴。在知乎平台"如何评价老师的小兔子"话题下,累计1.2万条回答中,38%涉及个性化教育实践案例,27%讨论教育评价体系改革。北京某重点中学教师陈婷尝试将动画引入班会课,她反馈:"学生通过分析兔子角色,自发提出了课程自主选择、作业弹性分级等创新建议。

国际比较教育研究显示,类似的教育异化现象具有全球性特征。芬兰教育专家艾拉·维尔塔宁指出:"中国年轻创作者用艺术手法揭示的问题,与北欧正在推行的'现象式教学'改革存在理念共鸣,说明教育的人文关怀需求具有跨文化普适性。

镜鉴与展望

这部引发现象级讨论的短视频,犹如投入教育深潭的智慧之石。它既照见标准化教育模式与个性发展需求的根本矛盾,也映现出Z世代青年用创新表达参与社会议题的独特方式。建议教育研究者关注此类文化现象背后的群体心理,同时鼓励教育工作者借鉴其隐喻叙事技巧,开发更具共鸣性的教学工具。未来研究可深入探讨新媒体语境下教育议题的艺术化转译机制,以及亚文化表达对教育改革的倒逼作用,为构建更具弹性的教育生态系统提供新思路。