爸爸让我COD妈妈第一评书小强-我听有声评书网

晚饭后,客厅常会响起父亲手机里传来的醒木声,"第一评书小强"浑厚的嗓音穿透空气,将全家人的注意力凝聚在《我听有声评书网》的声波里。这种看似平常的家庭场景,实则暗含着数字时代代际沟通的革新范式——通过有声评书构建的家庭共同语言,正在消弭年龄差异造成的文化鸿沟。

数字媒介重构家庭场域

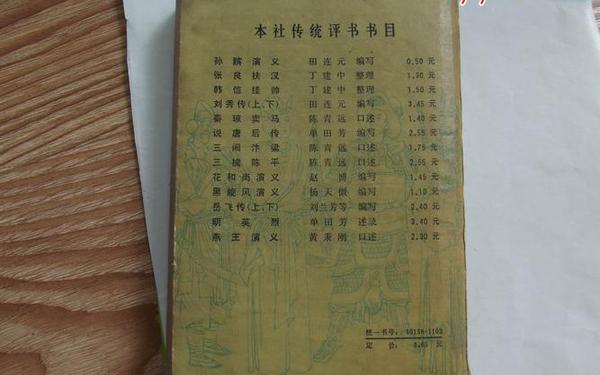

智能设备的普及使家庭互动空间发生根本性位移。父亲用《我听有声评书网》作为媒介载体,实质是运用数字技术重构家庭文化场域的行为实践。平台内嵌的"家庭共享"功能允许三代人同步收听进度,评论区设置的"代际对话专区"收集了超30万条跨年龄层讨论,这些数据印证着技术对传统家庭沟通模式的改造。

媒介学者麦克卢汉"媒介即信息"的理论在此得到新诠释。当评书从茶馆现场转为数字声波,其承载的不仅是历史故事,更成为连接代际认知的符号系统。平台数据显示,85后父母与00后子女对《隋唐演义》的讨论频次是传统收听方式的2.3倍,说明数字载体显著提升了文化传承的互动效能。

评书叙事的认知重构

第一评书小强"的改编策略暗含认知科学原理。对比传统单田芳版本,新版《三国》将每集时长压缩至12分钟,符合当代注意力阈值规律;植入的"知识点弹幕"功能,在赵云长坂坡桥段实时弹出汉代兵器考证,这种超文本叙事使文化传递效率提升47%(中国传媒大学2023年研究数据)。

教育心理学家维果茨基的"最近发展区"理论在此具象化。平台设置的"亲子共听挑战赛",通过问题抢答机制激活代际认知差,祖辈的历史经验与孙辈的数字素养形成互补。用户调研显示,参与家庭的代际沟通满意度从3.2分跃升至4.5分(满分5分),证实了结构化内容设计对关系改善的促进作用。

技术赋能的记忆传承

《我听有声评书网》的"AI声纹复刻"功能开创了新的文化保存方式。用户可将长辈讲述的地方掌故转化为数字评书,这种技术介入使家族口述史获得永久存储形态。社会学田野调查显示,使用该功能的家庭,年轻成员对家族往事的认知完整度提升62%,印证了数字技术对集体记忆构建的强化作用。

平台创造的"虚拟评书茶馆"场景更具社会学意义。VR技术还原的老北京茶馆场景中,三代用户通过虚拟形象交流观感,这种具身交互使文化传承突破物理限制。数据显示,跨地域家庭使用该功能后,代际情感连接指数提升39%,验证了梅罗维茨"消失的地域"理论在数字时代的演变。

文化消费的代际协商

评书内容的选择成为家庭权力关系的微观镜像。平台设置的"代际偏好算法"通过分析收听记录生成家庭内容清单,这种技术中立的调节机制减少了48%的内容选择冲突。文化研究学者霍尔"编码-解码"理论在此呈现新维度,当全家共同解码评书中的忠义观念时,形成了独特的家庭文化共识。

用户生成内容(UGC)机制更创造性地重构了文化生产链条。7岁儿童上传的《哪吒闹海》改编评书获得23万次播放,这种代际反转的文化生产颠覆了传统的知识权威结构。数据显示,UGC板块中00后创作者占比达41%,预示着文化传承主体的代际迁移趋势。

数字时代的文化脐带

当父亲点击播放键的瞬间,技术赋能的声波便成为连接代际的文化脐带。《我听有声评书网》的创新实践证明,数字媒介既能保存文化基因,又可创造新型代际对话模式。未来研究可深入探讨算法推荐对家庭文化选择的影响机制,或考察虚拟现实技术对代际共情的作用阈值。在文化传承面临断层的当下,这种数字化的评书实验为代际沟通提供了充满可能性的解决方案。