47大但人文艺体术欣赏_37大但人文艺术主演

在人类文明的星空中,西方艺术以其璀璨的光芒照亮了无数个世纪。从米洛斯的维纳斯像到贝多芬的《第九交响曲》,从达芬奇的《蒙娜丽莎》到莎士比亚的《哈姆雷特》,这些被称作“47大但人文艺体术”的经典作品与“37大但人文艺术主演”的艺术家群体,共同编织出一幅跨越时空的人文图景。它们不仅是技艺的巅峰展现,更是人类对生命、情感与哲思的深度叩问,构成了理解西方文明精神内核的重要路径。

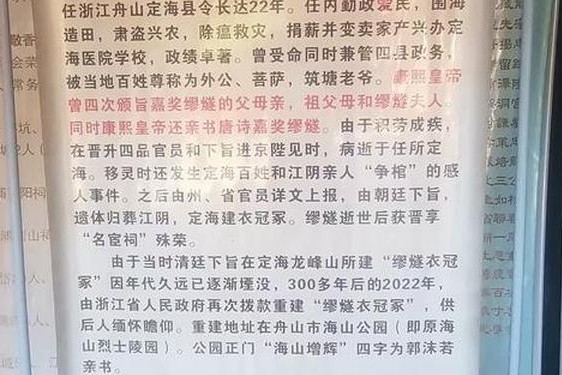

历史脉络与人文传承

西方47大但人文艺术的形成根植于文艺复兴以来的文化觉醒。以达芬奇为代表的37位艺术大师,通过解剖学的精确观察与光影的哲学性探索,将人体之美升华为永恒的精神符号。米开朗基罗的《大卫》雕塑,不仅展现肌肉的力与美,更隐喻着人文主义对神权桎梏的突破,这种将科学精神与艺术表现融合的创作理念,成为西方艺术的核心基因。

在音乐领域,贝多芬的《第九交响曲》以交响乐形式植入席勒的诗篇《欢乐颂》,开创了器乐与人声的跨界对话。这种将文学意境转化为音符激流的创作,体现了37大人文艺术群体“全才型”思维的特质——艺术不再是单一媒介的独白,而是哲学、科学与美学的三重奏。

跨媒介的审美交融

47大但人文艺体术的重要特征在于突破艺术门类的边界。歌德曾言“建筑是凝固的音乐”,巴黎圣母院的飞扶壁与玫瑰窗,通过石材的韵律感与光线的流动性,将哥特式建筑的宗教神秘转化为可视化的空间诗学。这种建筑与音乐的互文性,在沃尔特·惠特曼诗歌启发凡·高《星夜》的过程中同样显现,螺旋状的笔触既是视觉的漩涡,也是灵魂震颤的声波图谱。

文学与戏剧的养分更滋养着艺术的根系。莎士比亚戏剧中“生存还是毁灭”的终极追问,在罗丹的《思想者》雕塑中获得物质形态——那蜷曲的躯体与抵额的手掌,正是哈姆雷特式思辨的立体化呈现。这种跨媒介的转译能力,使得37大艺术主演的作品具有超越时代的阐释空间。

艺术与社会的互动关系

47大但人文艺术的价值不仅在于审美创造,更在于对社会现实的深刻介入。戈雅的《1808年5月3日夜枪杀》以戏剧性构图记录战争暴行,开创了艺术作为社会批判载体的先河。这种传统延续至毕加索的《格尔尼卡》,抽象变形的肢体成为控诉暴力的通用语言,证明艺术可以超越具体历史语境,构建普世的人文关怀。

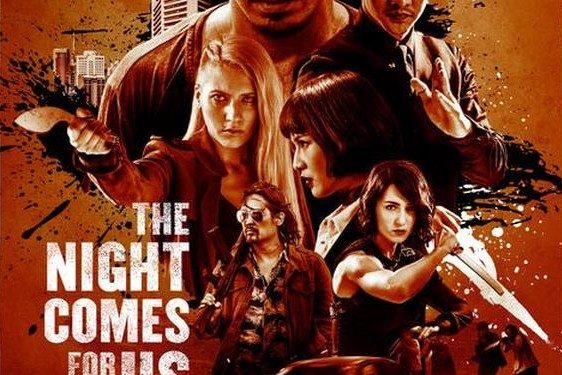

当代数字技术为这种互动注入新维度。如《任汾仙踪林》电影将传统水墨意境与CG特效结合,在虚拟时空中重构人与自然的关系。这种创作既延续了37大艺术主演的生态哲思,又通过沉浸式体验使观众从被动观赏者转变为艺术叙事的参与者。

永恒价值的当代启示

回望47大但人文艺术体系,其核心在于“技艺为体、人文为魂”的创作哲学。达芬奇的手稿揭示出艺术与科学的共生本质,梵高的笔触证明了情感真实高于视觉真实的美学革命。这些精神遗产在当代衍生出新的形态——街头涂鸦将古典技法转化为城市叙事,数字艺术让《蒙娜丽莎》的微笑在交互装置中获得动态生命。

未来研究可深入探讨两个方向:其一,全球化语境下非西方元素对经典艺术阐释的改写,如非洲木雕美学对毕加索立体主义的滋养路径;其二,人工智能创作是否可能继承37大艺术主演的人文基因。正如《艺术的礼物》所言,真正的艺术创造永远需要“对生活的热爱与对人性的洞察”。

从帕台农神庙的黄金分割到《尤利西斯》的意识流叙事,47大但人文艺体术与37大但人文艺术主演共同构筑了人类精神的圣殿。它们提醒我们:艺术不仅是美的容器,更是文明演进的见证者与推动者。在技术狂飙的时代,唯有坚守人文价值的灯塔,才能让艺术创作永葆唤醒心灵的力量。