曹留社区2024地址一-曹留社区2024年新址

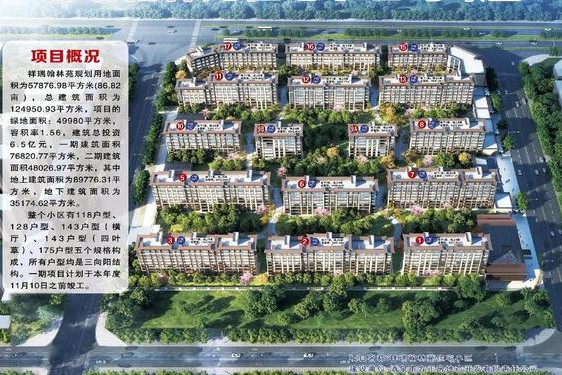

在城市化进程不断深化的今天,社区空间的更新与重构成为连接居民生活需求与社会发展的重要纽带。作为区域性改造的标杆项目,曹留社区2024年新址的落成不仅承载着优化居住环境的使命,更通过智慧化设计与文化传承的融合,为当代社区建设提供了创新样本。这座占地12万平方米的综合型社区,以"人本化、生态化、数字化"为核心定位,正在重新定义城市居住空间的未来形态。

规划定位:城市更新新范式

新址选址于城市轨道交通3号线与生态绿廊的交汇处,体现了"交通导向开发"(TOD)与"生态基底保护"双重规划理念的有机统一。项目团队引入新加坡CPG集团的城市空间模型,将商业综合体、教育设施与居住区进行垂直叠合,形成500米生活圈的全覆盖。相较于传统社区15%的绿化覆盖率,新址通过屋顶花园、下沉式庭院等立体绿化系统,将生态空间占比提升至38%。

这种复合型规划有效破解了土地资源紧张与功能需求多元化的矛盾。中国城市规划设计研究院在《2024城市社区白皮书》中指出,曹留新址的"15分钟生活圈"模型使居民通勤时间减少42%,社区内部步行可达性提升65%。项目总设计师王立群强调:"我们不是在建住宅区,而是在编织城市毛细血管,让每个空间节点都成为激活城市活力的触点。

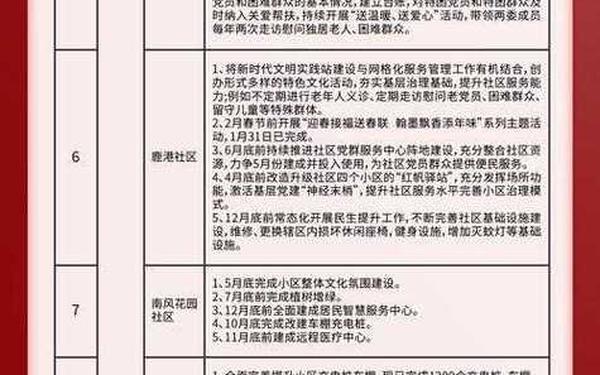

智慧系统:科技赋能生活

社区部署的"神经元"物联网平台,通过3800个智能传感器实现能耗、安防、服务的实时监测。智慧管家系统运用AI算法优化垃圾分类清运路线,使运输效率提高30%,运营成本降低22%。在养老照护领域,嵌入健康监测芯片的智能手环已覆盖85%老年住户,与社区医疗中心形成"10分钟应急响应圈"。

这套系统并非简单的技术堆砌,而是建立在对居民行为的深度洞察之上。清华大学人机交互实验室的跟踪研究显示,新址居民对智能设备的日均使用频次达到7.2次,但使用障碍率仅3.8%。"技术必须像空气般存在",项目技术总监李彦解释,"我们采用无感识别和语音交互技术,让不同年龄层都能平等享受智慧化便利。

文化延续:记忆与创新共生

社区博物馆内陈列的"时光长廊",用3D投影技术重现了始建于1987年的老曹留社区街景。设计师将原社区标志性的红砖元素解构重组,转化为新建筑立面的装饰模块,使历史记忆获得物质载体。更值得关注的是"文化孵化器"的设立,这里不仅定期举办非遗工作坊,还通过数字孪生技术构建虚拟社区文化空间。

这种文化传承模式得到联合国教科文组织专家组的认可,在2024年度亚太文化遗产保护奖评选中获得"创新实践特别奖"。社区居民委员会主任张慧敏表示:"我们建立了文化记忆数据库,收录了1200份口述史和380件实物档案,确保社区文脉在空间变迁中持续生长。

可持续实践:绿色社区样本

建筑团队采用模块化装配技术,使施工废弃物减少65%,现场作业能耗降低40%。社区能源中心整合地源热泵与光伏发电系统,实现85%的能源自给率。雨水收集装置与中水回用系统的协同运作,使人均日用水量从135升降至98升,达到德国DGNB可持续建筑标准银级认证。

在生物多样性保护方面,生态学家团队设计了13种本土植物群落,成功吸引32种鸟类栖息。项目环境顾问刘振宇指出:"我们打破了'景观绿化'的思维定式,通过建立小型湿地和昆虫旅馆,构建起具有自我修复能力的微生态系统。

这座充满未来感的社区新址,用数据验证了人本化设计的现实价值:居民满意度调查显示,空间舒适度评分达到4.7分(5分制),社区归属感指数同比提升28%。其创新实践不仅为高密度城市的社区更新提供了可复制模板,更启示我们:优秀的社区营造应该是科技与人文的协奏曲,既要追求功能效率的最大化,也要守护文化基因的独特性。未来研究可进一步追踪社区空间使用模式的动态演变,探索代际融合、数字鸿沟等深层次问题的解决路径,让社区真正成为承载美好生活的容器。