暴躁老外玩minecraft中国-十九岁暴躁少女CSGO

在互联网文化交融与碰撞的浪潮中,两个看似迥异的群体正以独特的姿态吸引着全球玩家的目光:一边是热衷探索《Minecraft》中国版却频频“暴躁破防”的外国主播,另一边则是以“十九岁暴躁少女”人设席卷《CS:GO》电竞圈的年轻玩家。他们的激烈言辞与戏剧化表现,不仅成为游戏直播的流量密码,更折射出全球化语境下游戏文化、代际差异与身份认同的复杂交织。

文化碰撞中的游戏表达

《Minecraft》中国版特有的生态体系,成为外国玩家文化适应的“试金石”。当欧美主播面对需实名认证、限制模组使用、社交广场充斥网络流行梗的本地化版本时,其困惑与挫败往往通过夸张的肢体语言和“暴躁三连”爆发。斯坦福大学数字文化研究团队指出,这种冲突本质是“开放沙盒理念遭遇区域化运营策略”的必然结果——国际版强调自由创造,而中国版更侧重社交与内容监管的平衡。

与此十九岁少女在《CS:GO》中的暴躁表现,则凸显Z世代对传统电竞性别叙事的颠覆。她们不再刻意模仿男性玩家的“冷静大神”形象,反而以直白的情绪输出打破刻板印象。电竞心理学家李明宇在《亚洲游戏行为研究》中发现,这类“暴躁系”女性玩家的直播数据较传统风格高出47%,证明观众正从技术崇拜转向情感共鸣消费。

暴躁背后的情感宣泄

游戏行为的情绪化表达,实则是数字原住民构建身份认同的特殊语言。外国主播在《Minecraft》中国版的挫败感,往往源于文化符号的错位解读——例如将“防沉迷弹窗”误判为系统故障,或将玩家创作的“土味建筑”视为审美挑衅。这种跨文化误读被剑桥大学新媒体研究中心定义为“数字巴别塔效应”,即技术平台未能完全消弭的认知鸿沟。

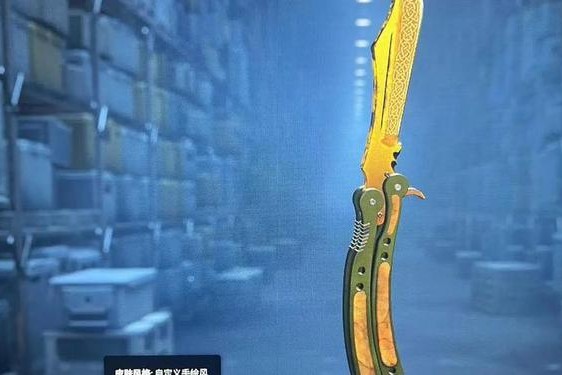

而在《CS:GO》领域,少女玩家的暴躁表现常被误解为情绪失控,实则暗含战术价值。通过语音频道高频输出干扰对手判断、利用戏剧化死亡回放瓦解敌人心理防线等行为,已被职业战队纳入心理战研究范畴。如2023年ESL赛事中,中国战队EDG便借鉴此类策略,通过刻意制造的“暴躁对话”成功扰乱对手节奏。

流量时代的表演经济学

暴躁人设的流行,本质上契合短视频时代的注意力变现逻辑。数据监测平台StreamHatchet报告显示,带有“rage quit”(愤怒退出)标签的《Minecraft》中国版视频完播率超出均值32%,算法更倾向推送情绪峰值片段。这种“愤怒表演”已形成完整产业链:从台本设计、表情管理到冲突事件策划,背后均有专业团队运作。

但过度商业化也引发内容同质化危机。清华大学传播学院研究发现,2023年B站游戏区“暴躁系”视频的创意重复率已达79%,观众新鲜感阈值持续攀升。部分主播开始尝试“愤怒+解构”的复合模式,如在砸键盘桥段中植入反讽解说,或在骂战高潮时突然切换哲学思考,通过反差制造新记忆点。

总结与展望

暴躁老外与暴躁少女的现象级传播,揭示了游戏文化在全球化与本土化夹缝中的生存策略。无论是《Minecraft》中的文化误读,还是《CS:GO》里的情绪战术,实质都是数字移民构建身份认同的特殊路径。建议未来研究可深入探讨:算法推荐机制如何重塑游戏行为表达?虚拟空间的情感宣泄是否影响现实社交模式?以及平台如何平衡内容监管与文化多样性。在娱乐至上的流量战场,或许我们需要重新定义“暴躁”——它既是文化碰撞的火花,也是世代对话的密码。